五月的北京,柳絮飘飞,阳光透过新绿的树叶洒在行人匆匆的脸上,大街小巷,人们谈论的不再是天气、房价或是明星八卦,而是一个共同的话题——疫苗接种。

动员

“全城接种,一个都不能少。”这样的口号从社区喇叭里传出,回荡在每一条街道,社区工作人员小李每天要接上百个电话,回答居民关于疫苗接种的各种问题,从最初的犹豫不决到后来的踊跃报名,她见证了人们态度的转变。

“大妈,您就放心吧,这疫苗安全得很,党和国家还能骗咱们不成?”小李耐心地劝说着一位七十多岁的老人,老人最终点了点头,在小本本上记下了接种时间。

各大企事业单位也纷纷组织员工集体接种,王工程师所在的设计院包下了整整三辆大巴,载着百余名员工前往接种点。“这是国家给我们的福利,也是我们的责任。”院长在发车前这样说道。

接种现场

朝阳区某大型接种点前,人群排成了长龙,却秩序井然,志愿者们穿着蓝马甲,忙碌地指引着人们填写表格、测量体温。

“请您往这边走,先填表再排队。”大学生志愿者小张已经连续服务了两周,嗓子有些沙哑,但笑容依然明亮。“能参与这样的历史性事件,是我的荣幸。”

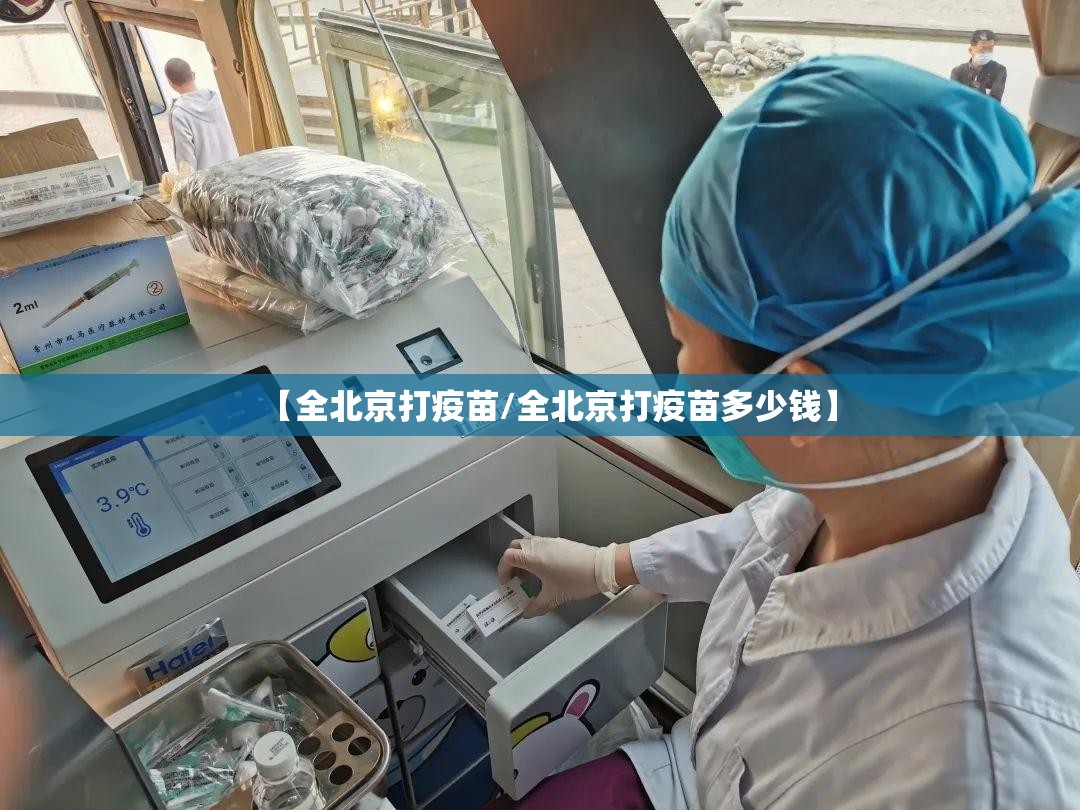

接种区内,二十个接种台同时工作,护士刘姐手法娴熟,消毒、注射、按压,一气呵成。“最多的一天接种了将近500人,胳膊都抬不起来了。”她笑着说,“但想到每注射一针,就为首都安全添一道屏障,值得。”

留观区里,人们安静地坐着看时间,大屏幕上滚动播放疫苗接种注意事项和科普知识,刚刚接种完的赵先生有点紧张,不停地看着表。“放心,您这是正常反应。”医护人员轻声安抚道,“多喝水,注意休息就好。”

百态

疫苗接种过程中,不乏温馨感人的故事。

有一对老夫妻,结婚五十年,手牵手一起来接种。“我们要一起健康地活到金婚。”老太太笑着说,老爷子则细心地帮老伴挽起袖子。

外卖小哥小周利用接单间隙赶来接种,“打个疫苗不耽误工作,保护自己也是保护客户嘛。”接种完不到半小时,他又匆匆跨上电动车,消失在街角。

还有那些行动不便的人士,社区专门安排了上门接种服务,医护人员背着冷藏箱,爬上一栋栋没有电梯的老楼,确保不落下任何人。

背后

疫苗供应保障组的工作人员日夜奋战,协调疫苗的储存和配送。“疫苗冷链运输要求极高,温度必须控制在2-8摄氏度之间,一点都不能马虎。”负责人指着监控屏幕上的温度曲线说,“这是生命线,更是责任线。”

数据统计团队同样不眠不休,实时更新接种数据,为决策提供支持。“每一个数字背后都是一个真实的人,我们不敢有丝毫懈怠。”

媒体记者深入一线,记录下这场全民行动中的点点滴滴,报纸、电视、新媒体全方位报道,透明公开的信息消除了人们的疑虑。

思考

全城接种不仅是一场医疗卫生行动,更是一次社会动员能力的检验,从组织协调到公众参与,从科学普及到人文关怀,每一个环节都体现着这座城市的管理水平和文明程度。

疫苗接种的背后,是无数普通人的付出与配合,那些烈日下维持秩序的警察,耐心解答的志愿者,连续作战的医护人员,还有每一位放下手头工作前来接种的市民,共同构筑了这座城市的免疫屏障。

随着接种率的不断提高,北京城渐渐恢复了往日的活力,商场里的人多了,餐厅里的笑声响了,电影院里的灯光再次亮起,疫苗不仅带来了身体健康,更带来了心理上的安全感。

全北京打疫苗,打的不仅是预防疾病的疫苗,更是信心与希望之苗,这棵幼苗在每个人的心中生长,最终将连成一片森林,守护这座千年古都的春天。

当秋风吹起时,北京城已经建立起坚实的免疫屏障,回首那段全城接种的日子,人们会发现,那不仅是对抗疫情的战斗,更是一座城市文明的升华,是千千万万普通人共同书写的集体记忆。

在这记忆里,没有超级英雄,只有每一个尽责的普通人;没有惊天动地的壮举,只有日复一日的坚持与配合,而这,正是这座城市最真实、最动人的力量。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏