2021年夏末,一批特殊的冷链运输车从北京生物制品研究所启程,跨越两千多公里,将数百万剂新冠疫苗送达福州,福州市民在接种点排起长队,从白发苍苍的老人到青春洋溢的大学生,构成了一幅全民抗疫的生动画面,这不仅仅是一次简单的疫苗调配,更是中国抗疫体系的一次精密演练,是首都与地方协同作战的典范,也是普通人与国家命运紧密相连的微观见证。

北京作为中国疫苗研发和生产的重要基地,承担着特殊的使命,国药、科兴等北京企业的疫苗生产线日夜运转,工人们三班倒保供应,科学家们持续监测疫苗对变异毒株的有效性,这些疫苗不仅满足首都需求,更源不断地支援全国各地,当福州疫情出现反复时,北京的疫苗储备立即被调动起来,通过已经成熟的“全国疫苗调配机制”,在48小时内完成了审批、调配和启运全过程,这种高效运转的背后,是中国抗疫两年多来建立的应急体系在支撑——从决策到执行,从生产到配送,每个环节都经过千锤百炼。

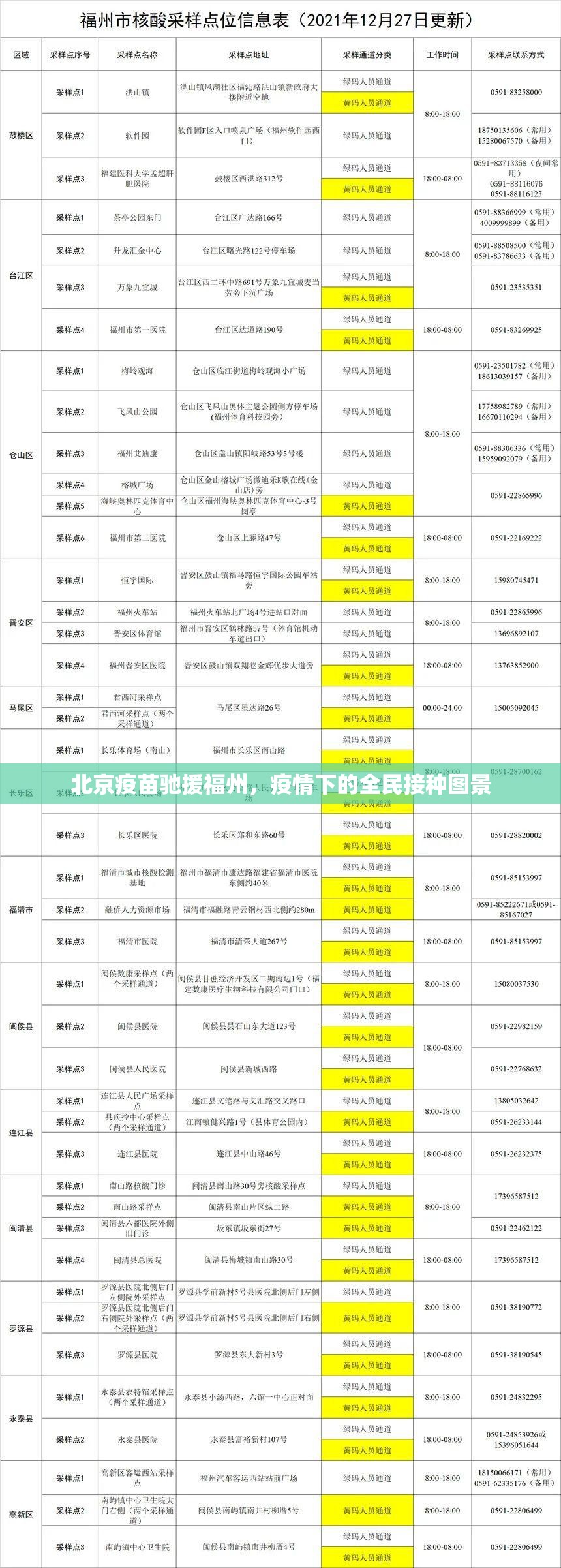

福州接种现场展现了中国基层医疗系统的动员能力,在各区县设立的临时接种点,医务人员连续工作12小时成为常态,台江区某接种点的护士告诉记者:“最高峰时,我们一天接种了2000多人,最后连抬手都困难,但看到接种率不断上升,觉得一切都值得。”社区工作者们则通过电话、上门等方式排查未接种居民,确保应接尽接,这种全民动员的接种模式,既体现了中国特色的组织能力,也反映了普通人对科学防疫的信任与支持。

在疫苗接种的数字背后,是无数个体的选择与故事,在福州大学就读的陈同学坦言:“一开始我也犹豫,但看到专家解读和同学们都接种了,我也就放心了。”65岁的林大爷最初因为担心副作用不愿接种,社区工作人员五次上门讲解,最终说服了他,接种后他笑着说:“没什么感觉,现在出门遛弯踏实多了。”这些微观叙事拼凑出全民免疫屏障的宏观图景,每个个体的决定都在影响着整体防疫效果。

北京疫苗支援福州的过程并非没有挑战,冷链运输需要全程保持2-8摄氏度的恒温环境,南方夏季高温对物流构成严峻考验;疫苗接种信息需要实时上传至国家系统,确保数据准确性和可追溯性;不同年龄段人群的接种安排需要差异化策略,这些挑战的应对过程,恰恰完善了中国的疫苗分发和接种体系,为未来可能出现的公共卫生事件积累了宝贵经验。

疫情终将过去,但这次疫苗接种中展现的许多创新做法可能会保留下来,福州市民通过“榕医通”等平台预约接种的经验,推动了数字医疗的普及;社区网格化管理和家庭医生深度参与接种工作,强化了基层医疗网络;跨区域医疗资源调配机制得到实战检验,为其他公共卫生服务提供了范本,这些变化悄悄重塑着中国的公共卫生体系,使其更加 resilient(有韧性)、responsive(响应迅速)和inclusive(包容全面)。

当我们将目光从北京的生产线延伸到福州的接种点,看到的不仅是一次疫情应对,更是一种国家能力的展示,一种社会团结的彰显,一种对生命的集体尊重,每一支疫苗的背后,是科学家的智慧、工人的汗水、运输者的奔波、医护人员的奉献和普通公民的配合,这种上下联动、全国一盘棋的抗疫模式,或许正是中国能够快速控制疫情的关键所在。

疫情尚未完全结束,但北京与福州之间的这道疫苗桥梁已经证明了:在面对共同挑战时,中国人的团结与智慧能够创造出令人惊叹的应对之道,这支小小的疫苗,承载的不仅是免疫的期望,更是一个国家在特殊时期的集体意志与人文关怀。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏