受持续强降雪和寒潮天气影响,中国东北地区多地交通陷入瘫痪,其中哈尔滨铁路枢纽部分列车出现大面积停运或延误现象,这场突如其来的天气变故,不仅打乱了数以万计旅客的出行计划,也再次引发公众对极端气候条件下城市应急管理能力的关注。

天气突变:停运的直接诱因

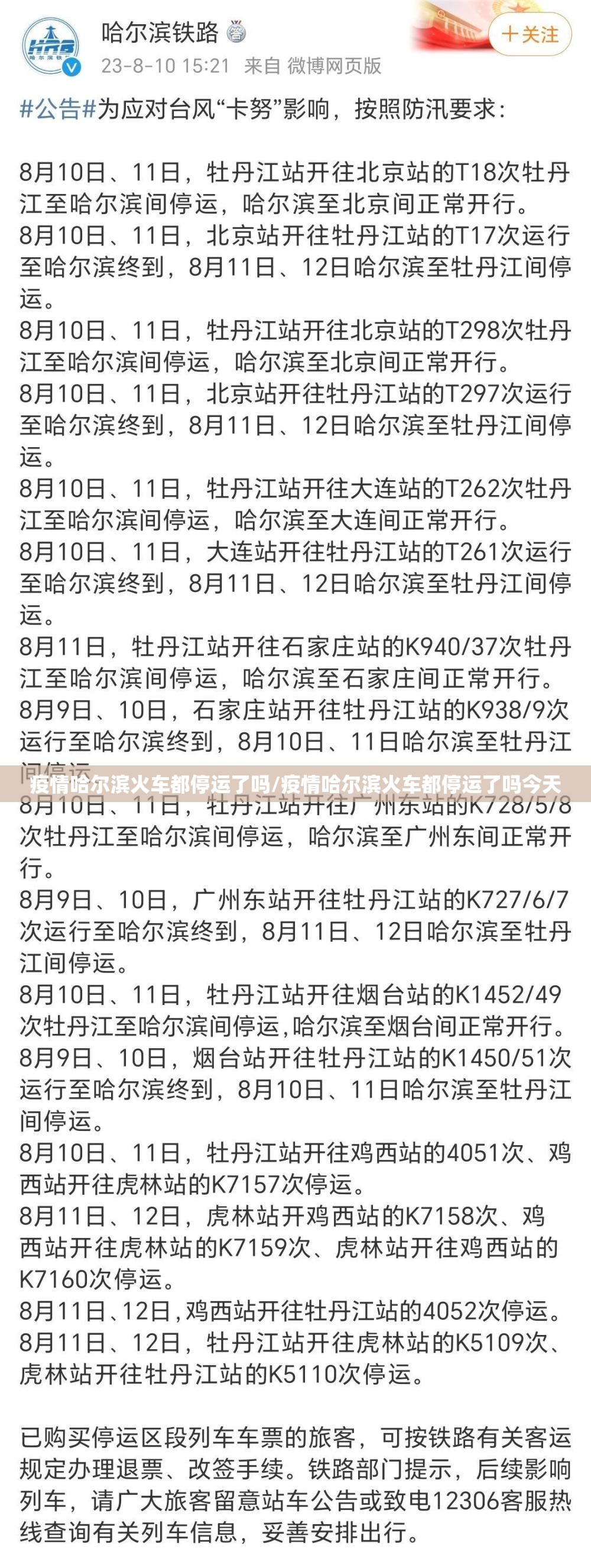

自11月初以来,黑龙江省遭遇罕见暴雪袭击,哈尔滨市累计降雪量突破历史极值,局部地区积雪深度超过40厘米,低温伴随冻雨和风吹雪,导致铁轨结冰、道岔冻结、接触网覆冰等一系列技术问题,为确保安全,国铁集团哈尔滨局不得不对部分线路采取临时停运措施,包括哈尔滨至北京、上海、广州等方向的高铁及普速列车,据官方通报,截至11月8日,累计停运列车超过200列,受影响旅客约15万人次。

应急响应:多方协作的挑战

面对突发情况,哈尔滨铁路部门启动应急预案,通过加派除冰车、热滑机车等方式全力抢通线路,车站增设退改签窗口,免费为旅客办理全额退款或改签手续,并协调地方交通部门增开大巴车疏导滞留旅客,由于极端天气持续,除冰作业效率受限,部分线路恢复时间一再推迟,社交媒体上,不少旅客抱怨信息更新不及时、候车室拥挤等问题,折射出大规模交通中断时的管理短板。

深层原因:基础设施与气候适应性的博弈

哈尔滨作为中国最北端的省会城市,铁路系统常年面临低温考验,尽管近年来高铁线路已采用耐寒材料(如高寒版复兴号列车),但极端降雪和冻雨仍远超设计负荷,专家指出,全球气候变化背景下,此类极端天气事件频率增加,传统基础设施的适应能力亟待提升,道岔加热系统、接触网防冰技术等仍需进一步升级,而数字化调度和预警机制也需加强实时性与精准度。

旅客困境:一场意外的“冰雪考验”

对于旅客而言,停运不仅是行程的中断,更是一场心理与体力的双重考验,大学生小张原本计划返校,却因列车取消在车站滞留两天:“手机没电,充电宝租不到,餐厅排长队,仿佛经历了一场迷你生存挑战。”类似故事不在少数——有人因错过重要会议损失订单,有人为见病危亲人辗转绕行千里,这些个体叙事背后,凸显了公共交通系统在极端场景下的脆弱性。

如何构建韧性交通网络

此次事件再次敲响警钟:城市交通网络需从“被动应对”转向“主动韧性”,需加大技术投入,如研发智能融冰系统、构建天气-铁路联动预警平台;应优化应急服务流程,例如利用大数据预测滞留规模、提前调配周边资源,更长远看,气候变化适应性必须纳入基础设施规划顶层设计,包括提高设备耐寒标准、布局多式联运疏散方案等。

冰雪终将融化,经验必须沉淀

哈尔滨火车停运事件是一次自然力与人类文明的短暂交锋,尽管天气不可控,但应急响应效率、技术防御能力与人文关怀水平,恰恰定义了一座城市的现代化程度,当铁轨上的冰雪逐渐消融,列车恢复轰鸣,留下的不应只是旅客的疲惫记忆,更应是推动系统性升级的深刻反思——唯有如此,下一次寒潮来袭时,我们才能更从容地说出“风雪归途,终有暖途”。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏