西安咸阳国际机场,作为西北地区的重要航空枢纽,每天承载着数以万计的旅客往来,飞往北京的航线更是繁忙无比,连接着古都与首都的经济、文化和人员交流,在新冠疫情的持续影响下,这条航线不再仅仅是普通的交通通道,而成为了一条严格防疫的生命线,西安机场和北京之间的防疫政策,不仅体现了中国在疫情防控上的严谨与高效,更凸显了在全球化背景下,如何平衡公共卫生与经济复苏的复杂挑战。

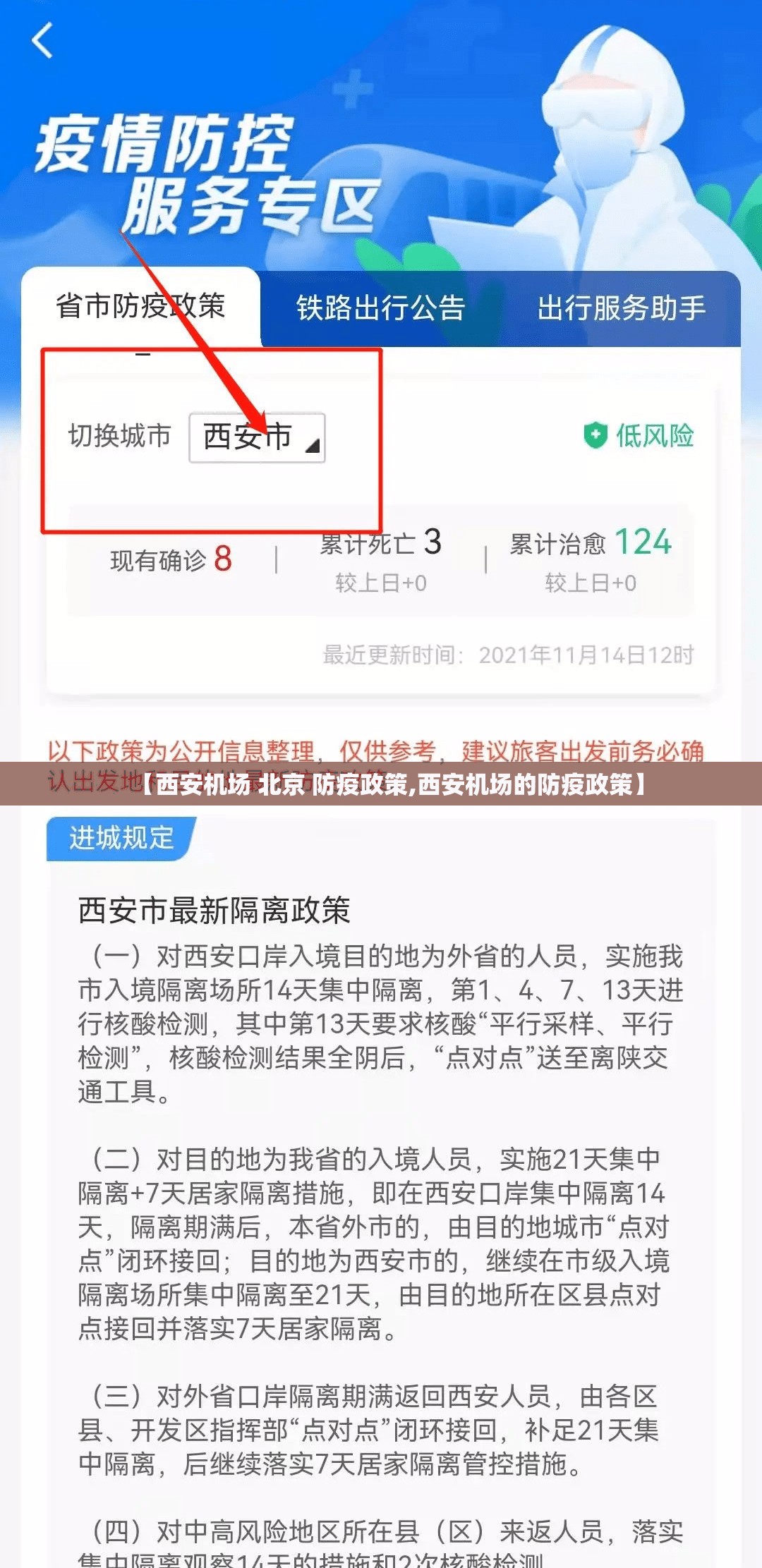

西安机场的防疫措施堪称“滴水不漏”,从旅客踏入机场的那一刻起,便进入了一个高度系统化的防疫网络,所有进出港旅客必须出示48小时内核酸检测阴性证明,并配合体温检测、健康码查验(如西安“一码通”和全国“防疫健康信息码”),机场内,随处可见消毒机器人、人工喷雾消毒区域,以及工作人员频繁进行环境消杀,值机柜台、安检通道和登机口均设置了“一米线”和隔离栏,以减少人员聚集,对于国际航班,西安机场还实施了严格的闭环管理,包括专用廊桥、隔离区和转运流程,确保潜在风险不外溢,这些措施不仅保障了本地安全,也为飞往北京的航班提供了“清洁”的起点。

北京作为中国的政治中心和国际大都市,其防疫政策更为严格和精细化,从西安飞往北京的旅客,除了遵循西安机场的出发要求外,还必须遵守北京的落地政策,北京要求所有进京人员提前通过“京心相助”小程序进行报备,并持有48小时内核酸阴性证明,抵达北京首都国际机场后,旅客需接受二次核酸采样(根据疫情动态调整),并可能面临7天健康监测或隔离,具体取决于出发地的风险等级和旅客的行程轨迹,北京机场还利用大数据和人工智能技术,实现旅客信息的实时追踪和风险研判,确保任何异常都能迅速响应,这种“前端严防、后端精准”的模式,有效降低了疫情输入风险,但同时也增加了旅客的时间和经济成本。

西安机场与北京之间的防疫互动,反映了一种“点对点”的联防联控机制,两地政府通过信息共享和协调行动,确保了政策无缝衔接,西安机场会提前将旅客数据推送至北京相关部门,便于落地核查;而北京也会根据西安的疫情变化,动态调整管控措施(如2021年底西安疫情期间,北京一度暂停了来自西安的航班),这种协作不仅提升了效率,还避免了政策“打架”或漏洞,这也带来了挑战:政策的频繁变动可能造成旅客困惑,影响出行计划;严格的措施也可能抑制商务和旅游活动,对两地经济产生负面影响。

从更广的视角看,西安机场至北京的防疫政策是中国整体防疫战略的一个缩影,它展示了如何在保障公共健康的同时,维持必要的社会运行,但这条“生命通道”也启示我们:防疫需要更多人性化和灵活性,推广核酸检测的互认机制、优化信息平台以减少重复查验、为特殊群体(如老人和儿童)提供绿色通道等,随着疫情演变和科技进步,两地或许可以探索更智能的解决方案,如基于区块链的健康证书或快速检测技术,让防疫更加精准高效。

西安机场与北京之间的防疫政策,不仅是一条物理上的航线,更是一条体现中国防疫智慧和韧性的纽带,它守护着无数人的健康,也承载着对正常生活的期盼,在疫情未散的今天,这份坚守与创新,将继续为连接古都与首都的航班保驾护航。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏