2020年初,新型冠状病毒(COVID-19)在武汉暴发,并迅速演变为一场全球性公共卫生危机,在这场没有硝烟的战争中,疫情统计不仅是数字的堆砌,更是人类与病毒抗争的见证,武汉作为疫情的中心,其统计数据的演变反映了中国抗疫的艰辛历程、科学决策的精准性以及社会动员的巨大力量,本文将从疫情统计的背景、数据维度、技术应用、社会意义和未来启示等方面,探讨武汉疫情统计的深层内涵。

疫情统计的背景与重要性

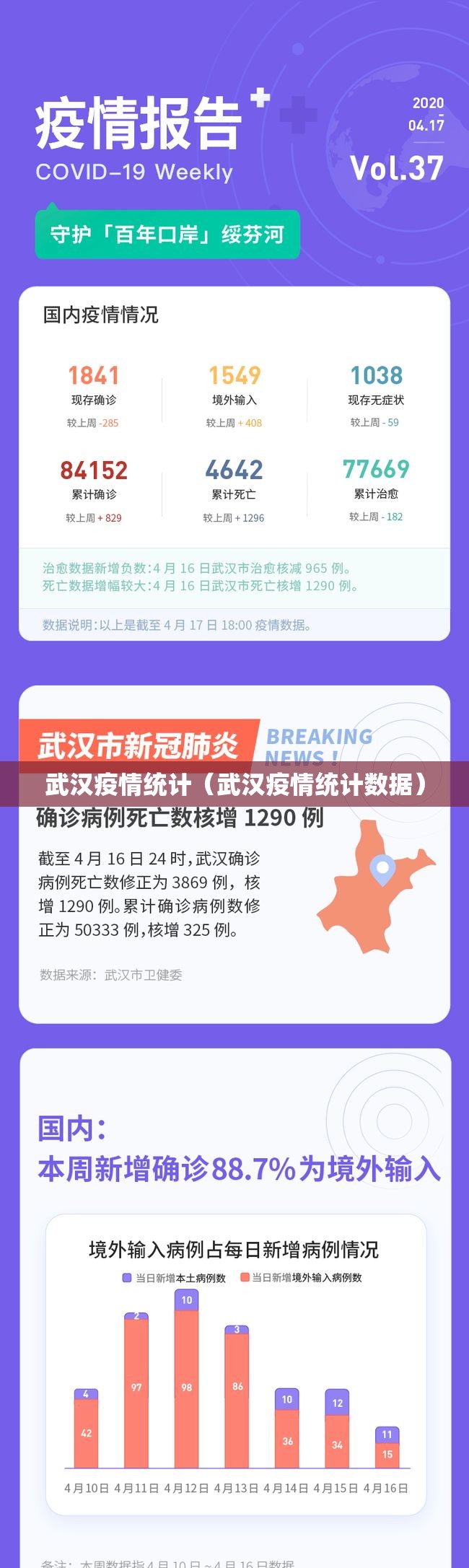

武汉疫情统计的启动始于2019年12月底,当时不明原因肺炎病例首次出现,随着病毒传播的加速,中国政府于2020年1月23日对武汉实施封城措施,这是现代公共卫生史上罕见的举措,疫情统计由此成为决策的核心依据:每日新增确诊病例、疑似病例、死亡病例和治愈病例等数据,不仅指导着医疗资源的分配,也影响着公众情绪的稳定,统计数据的透明化和实时更新,帮助全球科学家分析病毒传播规律,并为其他国家和地区提供借鉴。

疫情统计的多维度数据

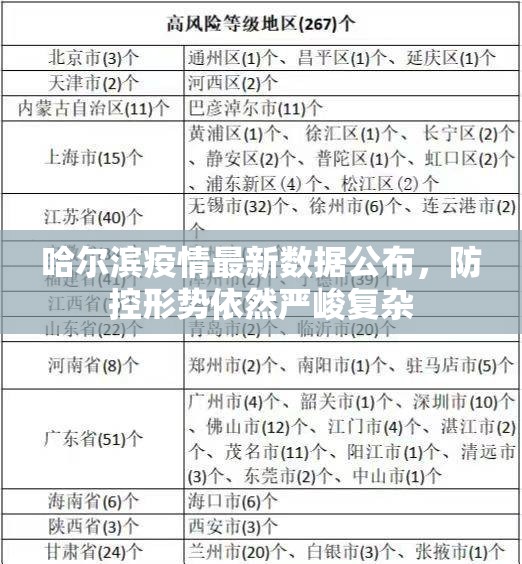

武汉疫情统计涵盖了多个关键维度,这些数据共同构建了一幅全面的抗疫图谱。确诊病例统计是核心指标,通过PCR检测和临床诊断确认,反映了病毒的传播强度,高峰时期,武汉单日新增病例超过万例,但通过严格管控,最终在2020年4月降至零增长。死亡率和治愈率统计揭示了医疗系统的应对能力:武汉的死亡率初期较高,但随着方舱医院的建设和全国医疗队的支援,治愈率大幅提升。疑似病例和密切接触者追踪数据则体现了防控的精细化,通过大数据和人工排查,有效切断了传播链。

这些数据并非孤立存在,年龄分布统计显示老年人和有基础疾病者更易发展为重症,这指导了疫苗优先接种策略;地域分布数据则帮助识别高风险区域,实施针对性封锁,武汉疫情统计的多维性,使其成为全球流行病学研究的宝贵案例。

技术赋能:大数据与人工智能在统计中的应用

武汉疫情统计的高效性,离不开技术的支撑,大数据分析平台整合了交通、医疗和社区数据,实时监控人口流动和疫情扩散趋势,人工智能(AI)则用于影像诊断:CT扫描的AI分析系统能在秒级内识别新冠肺炎病变,大幅提升诊断效率,健康码系统的推出,基于个人行程和健康状态生成动态二维码,成为复工复市的关键工具。

这些技术应用不仅提高了统计的准确性,还降低了人为误差,腾讯和阿里等科技公司开发的疫情地图,实时更新全国数据,公众可随时查看疫情动态,技术赋能使武汉疫情统计从传统的纸质报表跃升为智能化的数字系统,为全球抗疫提供了“中国方案”。

社会意义:数据背后的信任与挑战

疫情统计不仅是科学问题,更涉及社会信任和伦理考量,在武汉抗疫初期,数据披露的及时性曾受到质疑,但随后的透明化举措(如每日新闻发布会)逐步恢复了公众信心,统计数据的社会意义体现在三方面:一是增强社会凝聚力,数字的下降趋势提振了民众士气;二是推动国际合作,中国与世界卫生组织(WHO)共享数据,助力全球疫苗研发;三是暴露了短板,如初期医疗资源挤兑问题,促使中国加强公共卫生体系建设。

疫情统计也面临挑战:数据真实性曾受争议,但后期多方审计和核查机制确保了可靠性,隐私保护问题引发关注,例如行程追踪与个人权利的平衡,武汉通过立法和技术手段解决了这一难题。

未来启示:从武汉到全球

武汉疫情统计的經驗为未来公共卫生事件提供了重要启示,数据驱动决策应成为常态,建立更完善的疫情预警系统,全球数据共享机制需加强,以应对可能的新 pandemic,公众数据素养的提升至关重要,普及基本统计学知识可减少谣言传播。

武汉的抗疫历程证明,疫情统计不仅是冷冰冰的数字,更是人类团结与科学精神的象征,从高峰到清零,每一个数据点都凝聚着无数医护人员的奉献、志愿者的无私和普通市民的坚守,正如世界卫生组织总干事谭德塞所说:“中国速度、中国规模、中国效率……这是中国的优势。”

武汉疫情统计是一部沉甸甸的史诗,它记录了一场生死较量,也展现了数据的力量,在未来,这段历史将继续提醒我们:在灾难面前,科学、透明和合作是人类最强大的武器,通过反思武汉的数据故事,我们不仅能更好地应对未来挑战,还能铭记那些在黑暗中点亮希望的人们。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏