2021年9月的一个寻常午后,西安疾控中心的电话铃声划破了宁静——一名澳门确诊病例的详细活动轨迹正通过紧急协查通知传来,顷刻间,整个城市的流行病学调查机器轰然启动,追寻着一个看不见的敌人留下的若隐若现的足迹,超市、餐厅、出租车、旅游景点,这些平凡的日常场所,瞬间转变为潜在的风险节点,勾勒出一幅病毒与现代城市生活交织的复杂图景。

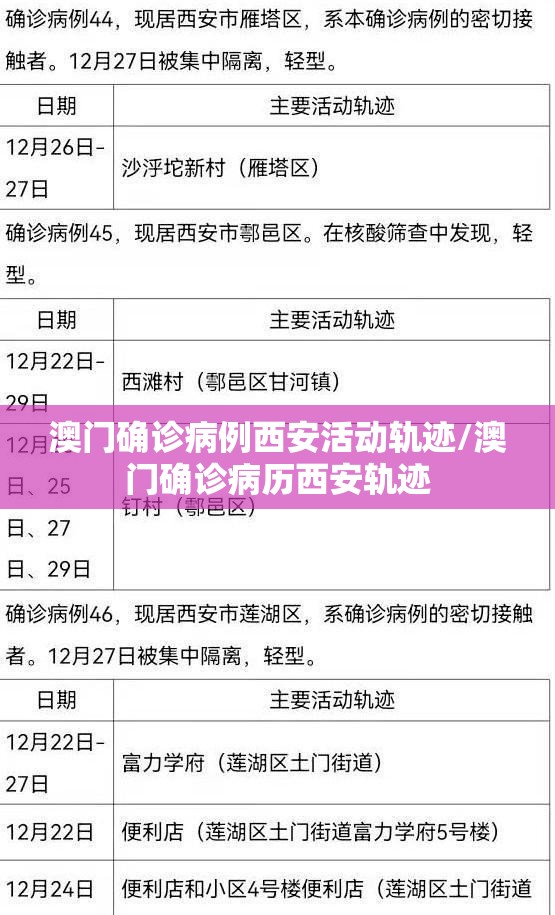

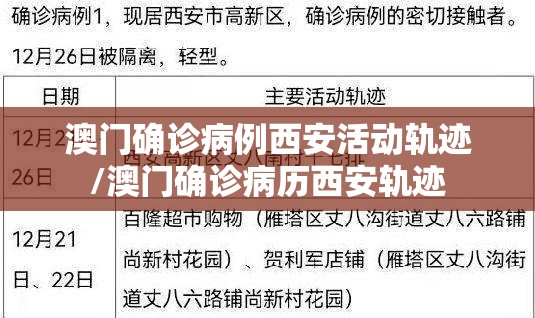

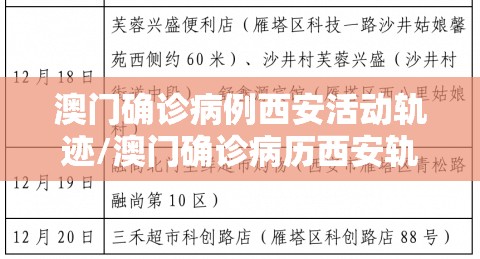

澳门确诊病例在西安的活动轨迹,表面上是一系列地理位置的时间序列记录:9月15日10:22乘坐MU航班抵达西安咸阳机场;10:40乘坐出租车抵达碑林区某某酒店;12:00在酒店附近老孙家泡馍店用餐;14:30参观陕西历史博物馆……这些冰冷的时间地点数据背后,却隐藏着病毒传播网络的巨大不确定性,每一个坐标点都可能是疫情爆发的潜在震中,每一次接触都可能成为传播链的关键环节。

活动轨迹的公布创造了中国防疫史上独特的数字叙事文体,它既是指向风险的坐标图,也是现代人生存状态的镜像折射,当我们阅读这些轨迹时,不仅能感受到防疫人员的紧张与精准,还能窥见一个陌生人的生活片段——他的饮食偏好、消费习惯、文化品味乃至生活节奏,在西安回民街的羊肉串摊前,在大唐不夜城的绚烂灯光下,在秦始皇兵马俑的沉默军阵前,病毒的可能性与人类的生活欲望展开了无声的博弈。

轨迹追踪技术构成了疫情防控的数字神经系统,手机基站定位、支付记录还原、人脸识别追踪、出租车GPS轨迹——这些技术手段编织起一张几乎无死角的全景监控网络,西安疾控人员能够在几小时内重构确诊者过去数天的完整活动路径,精准锁定密切接触者,这种能力的背后,是中国过去数年数字基础设施建设的惊人成就,也是个人隐私与公共安全永恒张力的现实体现。

活动轨迹的公布在社会层面引发了复杂的连锁反应,轨迹涉及的场所瞬间人流锐减,形成“轨迹经济”的奇特现象,社交媒体上,人们既表达对确诊者的同情,又难免产生“为什么要去那么多地方”的质疑,这种道德困境折射出疫情时代个体行为的社会化特征——每个人的私人选择都不可避免地具有了公共属性。

活动轨迹调查的最大挑战在于记忆的不确定性与数据的碎片化,确诊者可能忘记某个短暂停留的场所,支付记录可能缺失现金交易,监控盲区可能隐藏关键接触者,西安流调人员需要像侦探一样,通过消费小票、微信聊天记录甚至照片背景中的线索,拼凑出完整的传播链,这种调查不仅是技术活,更是一种对人类行为模式的深度解读。

澳门与西安的这次防疫联动,凸显了全球化时代人员流动带来的防疫挑战,两个城市、两种防疫体系、两套数据标准的对接,考验着中国防疫系统的整体性与灵活性,从珠三角到西北内陆,病毒的潜在传播路径勾勒出中国区域联系的紧密程度,也检验着统一指挥、分区施策的防疫体系的有效性。

活动轨迹的流行病学价值远超出个案本身,通过分析大量轨迹数据,疾控部门能够识别高风险场所类型(如密闭娱乐场所比开放公园风险更高),确定典型传播场景(如共餐比短暂共处风险更大),优化防控措施针对性,西安案例中餐馆、博物馆等室内场所被列为重点,正是基于此类数据的分析结论。

活动轨迹调查也暴露了社会脆弱群体的不平等处境,外来务工人员可能没有稳定的电子支付记录,老年人可能不使用智能手机,这些数字边缘群体在轨迹追踪中更容易成为“隐形人”,既难以被及时发现,也可能因缺乏数字足迹而面临更大的感染风险,西安在后续防控中特别加强了对城中村、建筑工地等区域的排查,正是对这种不平等的补救。

当澳门确诊病例的西安活动轨迹逐渐完整还原,当所有密切接触者都被隔离观察,这座城市暂时避免了一场潜在的疫情爆发,但这场微型战役的胜利只是阶段性的,下一个输入病例、下一组活动轨迹可能已经在某处悄然生成。

澳门确诊病例在西安的活动轨迹,就像一部微型史诗,记录着病毒与人类在二十一世纪第二个十年的复杂共生关系,每一个坐标点都是人类生活轨迹与病毒传播轨迹的交汇,每一次流调都是对现代城市免疫系统的一次压力测试,当我们阅读这些看似枯燥的行程列表时,我们看到的不仅是防疫工作的精细展开,更是一个物种在微观敌人面前展现的惊人韧性、组织智慧和生存意志。

这场通过活动轨迹展现的隐秘战争尚无终期,但每一个被成功阻断的传播链,都在为人类最终战胜疫情积累着宝贵的经验和数据,在西安的古城墙上,现代科技与古老智慧正在共同编织着保护生命的安全网,见证着文明与病毒之间这场没有硝烟却又无处不在的永恒博弈。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏