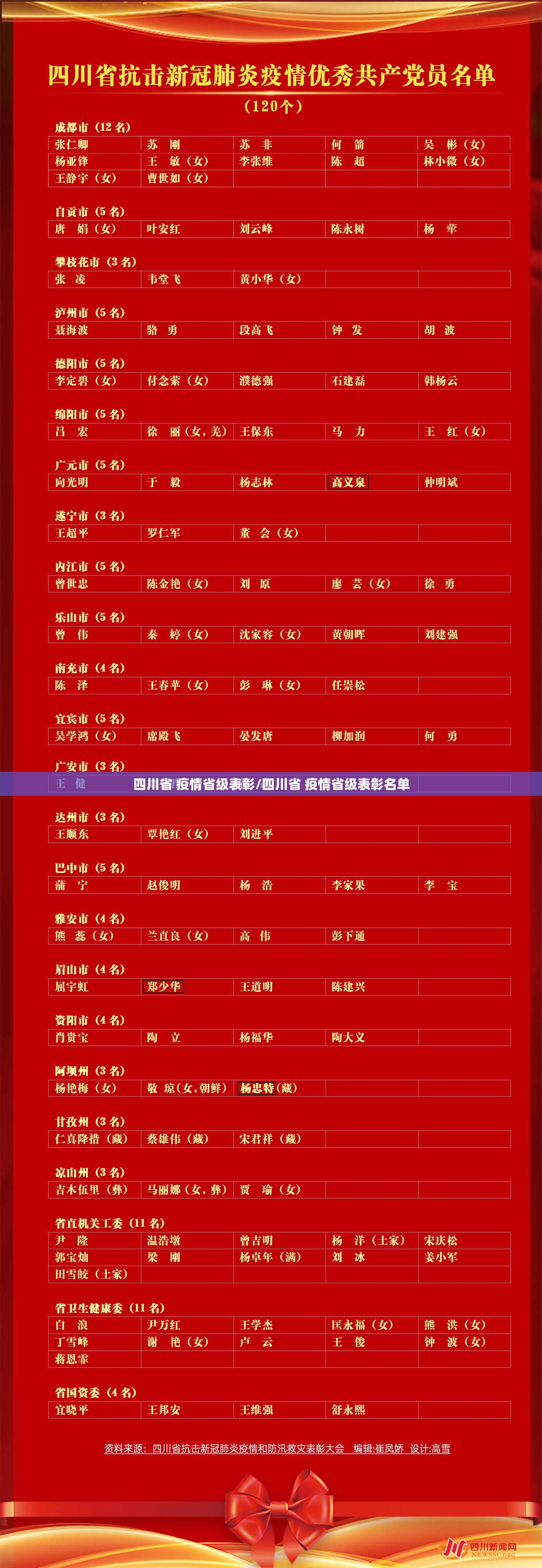

2022年一个春寒料峭的清晨,当成都某社区的核酸采样员李医生接过省级抗疫先进个人证书时,那双被消毒液浸泡得皲裂的手微微颤抖,这份荣誉背后,是四川省在面对多轮疫情冲击时,整个防疫系统展现出的惊人韧性与人性温度,四川省举行疫情省级表彰大会,对抗疫斗争中涌现出的先进集体和个人进行表彰,这不仅是一场仪式,更是一幅用勇气和奉献绘就的巴蜀抗疫群英谱。

四川地处中国西南,人口众多、交通枢纽密集,防疫压力持续高位运行,从武汉疫情阻击战到迎战德尔塔、奥密克戎变异株,从泸定地震后的防疫应急到守护318国道生命线,四川的防疫体系经历了一次次“压力测试”,在这场没有硝烟的战争中,全省上下形成了“省-市-县-乡-村”五级联动机制,建立起覆盖近亿人的疫情防控网络,被表彰的每一个集体和个人,都是这个庞大系统中最关键的节点,他们的故事共同构成了四川抗疫的立体图景。

省级表彰名单上,有来自华西医院的顶尖专家团队,他们在疫情初期48小时内完成病毒基因测序,72小时制定出首版诊疗方案,研发的“5G+远程诊疗系统”让偏远山区患者也能获得专家会诊,还有那些不留姓名的“病毒侦探”——流调队员,他们最快4小时绘制出病例活动轨迹,通宵达旦与病毒赛跑,在成都“7·15”疫情中,流调队创下2小时锁定传播链的纪录,为精准防控赢得宝贵窗口期。

基层工作者在表彰名单中占据重要位置,凉山州某彝家新寨的村医阿依,每天背着药箱行走20公里山路,用彝汉双语宣传防疫知识;甘孜州海拔4500米检查站的民警,在零下20度的环境中坚守400余天;成都某隔离点的“管家团队”,累计服务隔离人员超过10万人次,收到感谢信摞起来有一人多高,这些平凡英雄用坚守诠释了“人民至上”的深刻内涵。

科技抗疫力量同样闪耀,成都天府新区的AI公司开发的智能测温系统,在全省1000余个公共场所部署;绵阳某企业生产的便携式核酸仪,30分钟出结果,助力高原牧区防疫;四川大学研发的鼻喷式疫苗,进入三期临床阶段,这些创新成果彰显了四川作为西部科技高地的担当。

表彰背后的遴选过程本身就是一个发现感动的过程,据省卫健委相关负责人介绍,本次表彰历经三个月推荐审核,重点向一线倾斜,“我们不只看业绩数据,更关注那些蕴含人性光辉的瞬间:护士长因为连续穿防护服导致流产却依然请战,社区书记父亲病危却仍在封控区奔波,志愿者组建‘爱心车队’护送血透患者……这些故事定义了抗疫精神的真正内涵。”

疫情防控中的“四川经验”独具特色,将火锅文化融入防疫宣传,“保持一米线,感情不会变”等接地气口号广为流传;利用川剧变脸形式制作防疫科普短视频,点击量破亿;开发“天府健康通”实现一码通行,却为老年人保留手工登记通道;甚至隔离餐都配有辣椒酱,这种人性化的管理方式成为防疫的“柔软铠甲”。

当前疫情防控进入新阶段,表彰大会既是回顾更是展望,四川省疾控中心专家表示:“表彰不是句号,而是新征程的起点,我们要将抗疫中形成的快速响应机制、跨部门协作模式、社会动员体系固化下来,转化为提升公共卫生应急能力的长期财富。”

那些被表彰者很快回到了各自岗位——医生回到诊室,民警走上街头,社区工作者继续奔波在楼宇之间,证书锁进抽屉,但荣誉刻在心里,正如一位获奖者所说:“这表彰不属于我个人,它属于每个配合防疫的四川人,是那位放下口罩就跑的小伙,是那个给检测点送暖宝宝的阿姨,是每个自觉扫码、戴口罩的普通人。”

长江上游的岷江水依然奔流,从雪山走来,向大海而去,就像这片土地上的人民,在磨难中淬炼,在挑战中前行,省级表彰大会落下了帷幕,但四川人民在抗疫中展现的勇气、智慧和奉献,将继续照亮通往健康未来的道路,这份表彰名单,最终将书写在四川发展的史册上,更铭刻在人民集体的记忆里。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏