7月下旬,南京禄口国际机场的突发疫情,迅速演变为一场波及全国多个省市的公共卫生事件,沈阳,作为东北地区的重要交通枢纽和经济中心,也不可避免地卷入这场疫情扩散的漩涡中,南京疫情与沈阳的关联,不仅揭示出Delta变异毒株的高传染性,更凸显了在全球化背景下,跨区域疫情防控的复杂性与紧迫性,本文将深入探讨南京疫情与沈阳的关联路径、应对措施,以及这一事件带来的深层启示。

疫情关联路径的追溯

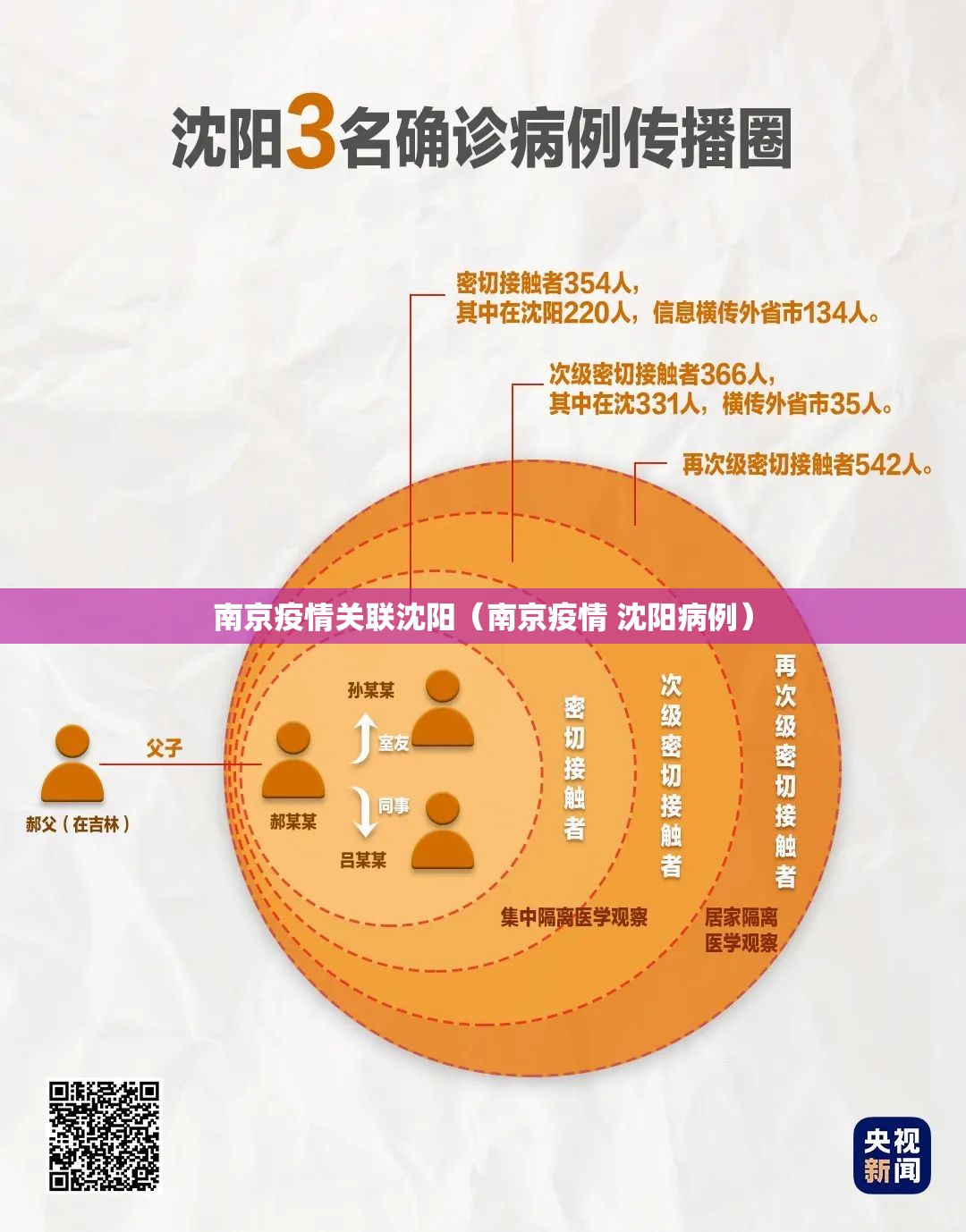

南京疫情的暴发始于禄口国际机场的保洁人员感染Delta变异株,随后通过机场的集散功能向多地扩散,沈阳的疫情关联首例病例是一名从南京返沈的旅客,该旅客在南京禄口机场有过停留史,于7月20日左右返回沈阳后,未被及时纳入重点人群监测范围,导致病毒在本地形成隐匿传播,此后,沈阳陆续出现了多名关联病例,包括家庭聚集性感染和社区传播,甚至波及到当地医疗机构和公共场所。

流行病学调查显示,南京与沈阳的疫情关联主要通过交通流动实现,南京作为华东地区的重要交通节点,每日有大量航班、高铁班次通往全国,而沈阳则是东北地区的核心枢纽,两地人员往来频繁,Delta变异株的潜伏期短、传播力强,使得病毒在未被察觉的情况下快速跨区域扩散,这一传播链不仅暴露了机场、车站等交通节点的防控漏洞,也反映出跨区域协查机制在初期响应中的滞后性。

沈阳的应急响应与防控措施

面对南京疫情的输入,沈阳市政府迅速启动应急机制,采取了一系列针对性措施,全面加强重点人群排查,对从南京等中高风险地区来沈人员实行集中隔离或健康监测,并开展多轮核酸检测,及时公布病例轨迹,动员社区力量进行精准管控,对涉及的小区、商场等场所实施封闭管理,沈阳还提升了医疗机构的防控等级,严格实行预检分诊和院感控制,避免疫情进一步扩散。

这些措施在一定程度上遏制了病毒的传播,但过程中也暴露出一些问题,初期对返沈人员的排查不够彻底,部分密切接触者未能第一时间被追踪;公众对Delta变异株的认识不足,导致防护意识松懈;跨区域信息共享机制的不完善,使得协查效率较低,尽管如此,沈阳的响应速度整体较快,体现了城市公共卫生体系的韧性。

跨区域疫情防控的挑战

南京疫情关联沈阳的事件,折射出当前全国疫情防控中的普遍挑战,交通枢纽成为疫情扩散的关键节点,机场、车站等场所人流量大、人员结构复杂,一旦出现漏洞,极易引发跨区域传播,Delta变异株的高传染性对防控提出了更高要求,传统的体温检测和健康码核验难以完全阻断病毒传播,需辅以更快速的核酸检测和更精准的流调技术,区域间协查机制仍需优化,各地健康管理标准不统一、信息共享不及时,可能导致风险人员漏管或重复管控。

更深层次上,这一事件反映了公共卫生体系中的“短板效应”,即使多数地区防控严密,个别环节的疏漏仍可能引发全局性风险,未来需加强全国一盘棋的协同防控,建立更高效的数据互通平台和应急响应网络。

公众行为与社会责任

疫情防控不仅是政府的责任,更依赖于公众的配合,在南京疫情关联沈阳的过程中,部分市民的防护意识不足,如未及时上报行程、参加聚集活动等,加剧了病毒传播,社交媒体上不时出现的谣言和恐慌情绪,也对防控工作造成了干扰,加强公共卫生宣传教育、提升公民科学素养至关重要,公众需主动履行社会责任,遵守防控规定,同时保持理性态度,避免信谣传谣。

未来启示与建议

南京疫情与沈阳的关联,为全国疫情防控敲响了警钟,需进一步强化交通枢纽的防控措施,例如推广“核酸+疫苗”双保险模式,利用大数据技术实现风险人员的实时追踪,应完善跨区域协查机制,建立统一的信息共享平台,减少因标准不一导致的管控漏洞,还需加大公共卫生投入,提升基层医疗机构的应急能力,并加强全球疫情监测,以应对可能出现的新的变异毒株。

这一事件也提醒我们,疫情防控是一场持久战,在坚持“动态清零”策略的同时,需统筹经济社会发展,避免过度防控对民生造成影响,只有通过政府、社会和公众的共同努力,才能构建更 resilient 的公共卫生体系。

南京疫情与沈阳的关联,是一次对全国疫情防控能力的压力测试,它既展现了我国应急体系的快速响应能力,也揭示了跨区域协同中的不足,唯有通过科学防控、精准施策和全社会参与,才能有效应对类似挑战,守护人民健康与安全。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏