2020年以来,新冠疫情席卷全球,不仅对公共卫生体系构成挑战,还深刻影响了社会经济的方方面面,物业管理行业作为社区防控的第一线,承担了额外的防疫职责,如消毒、测温、物资配送等,这导致物业成本上升,物业费问题随之凸显,南京作为疫情防控的重点城市,其物业费政策调整引发了广泛关注,北京居民可能好奇:这些额外费用能否报销?本文将从疫情背景出发,分析南京物业费的现状,探讨北京地区物业费报销的可能性,并结合政策与案例,为读者提供深入解读。

疫情对物业管理的影响及南京的应对措施

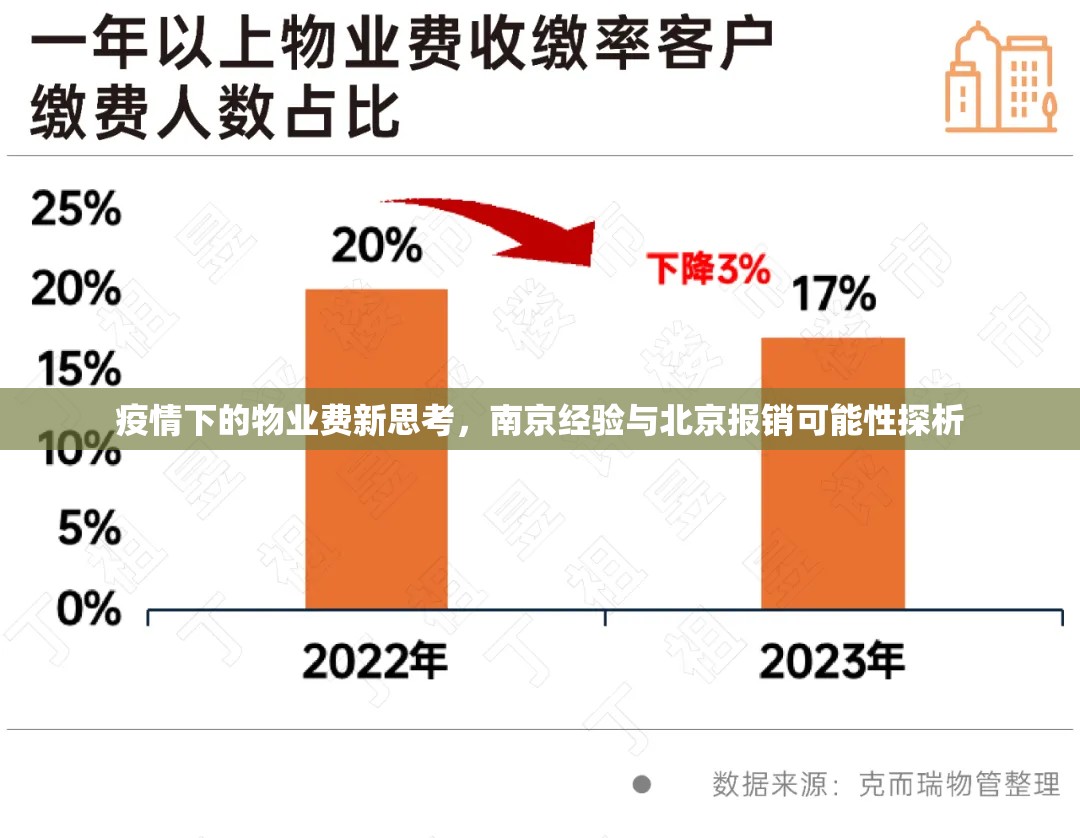

疫情爆发后,物业管理公司的工作量大幅增加,根据中国物业管理协会的数据,2020年至2022年期间,全国物业企业的防疫成本平均上涨了20%-30%,包括采购防护用品、增加人力投入以及实施数字化管理等措施,南京作为江苏省会,人口密集且流动性大,物业公司面临巨大压力,南京市某小区物业在疫情期间额外支出了数十万元用于公共区域消毒和居民服务,导致物业费收取困难。

为此,南京市政府出台了多项政策缓解矛盾,2022年,南京市住房保障和房产局发布通知,鼓励物业企业与业主协商,适当调整物业费标准,或通过政府补贴分担部分成本,部分小区允许缓交物业费,或提供税收减免,这些措施旨在平衡物业公司的运营需求和业主的经济负担,但实际执行中仍存在争议,一些业主认为额外费用不应转嫁给自己。

南京物业费现状:成本上升与业主反应

南京的物业费调整反映了疫情下的新常态,根据媒体报道,南京部分高端小区的物业费在疫情期间上涨了10%-15%,主要用于覆盖防疫支出,业主们对此反应不一:支持者认为物业的额外服务保障了生活安全,反对者则质疑费用透明度,要求公开明细,2023年初,南京一小区业主委员会与物业公司发生纠纷,最终通过协商达成妥协,物业费部分上涨但提供详细账单。

这种现状凸显了物业费管理的复杂性,疫情不仅提高了成本,还加剧了业主与物业之间的信任危机,南京的经验表明,透明沟通和政府干预是关键,如果物业公司能清晰展示防疫支出,并争取业主理解,费用调整更容易被接受,反之,则可能引发法律纠纷,影响社区和谐。

北京物业费报销的可能性分析

北京居民能否报销疫情相关的物业费?这需要从政策、保险和实际情况多角度分析。

从政策层面看,北京市目前尚无专门针对物业费报销的统一规定,物业费通常由业主自行承担,属于日常生活支出,疫情期间,北京部分区域曾提供临时补贴,例如对低收入家庭的物业费减免,但这并非普遍报销,北京市住建委在2021年发布过指导意见,鼓励物业企业优化服务,但未涉及费用报销,单纯基于防疫理由报销物业费,在北京缺乏政策支持。

保险方面可能提供一些途径,如果业主购买了家庭财产保险或商业保险,部分保单可能涵盖因公共卫生事件导致的额外支出,但这通常需个案审核,且覆盖率低,某些高端保险产品可能包括“疫情附加险”,但普通家庭很少投保,北京居民可咨询保险公司,但报销可能性较小。

实际情况中,报销更多依赖于单位或社区福利,一些北京的企业或机关单位为员工提供住房补贴,可能间接覆盖物业费,但这并非直接报销,部分国企在疫情期间为员工发放了特殊津贴,可用于支付生活费用,这属于个别案例,不具备普遍性。

比较南京和北京,两地政策差异明显:南京更注重基层协商和政府引导,而北京作为首都,政策更强调稳定和宏观管理,北京居民若想报销物业费,需通过业主委员会与物业协商,或寻求法律援助,而非依赖报销机制。

建议与展望

针对疫情下的物业费问题,业主和物业公司应加强沟通,推动费用透明化,政府可借鉴南京经验,出台更多扶持政策,如税收优惠或直接补贴,以减轻双方负担,对于北京居民,建议关注本地政策动态,合理利用保险或单位福利,同时通过合法渠道维护权益。

随着疫情常态化,物业费管理可能走向数字化和规范化,智能物业系统可实时公示支出,减少纠纷,国家层面也应考虑制定统一指南,平衡防疫成本分摊,促进社区和谐。

疫情重塑了物业管理行业,南京的物业费调整提供了宝贵经验,而北京的报销问题则反映了地区差异,虽然直接报销在北京难以实现,但通过政策优化和业主参与,我们可以找到更公平的解决方案,这不仅是费用问题,更是社区共建的体现,在这个特殊时期,理解与合作才是关键。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏