清晨六点,香港卫生防护中心的疫情数据更新页面再次刷新,单日新增确诊案例、疫苗接种率、病毒有效繁殖率——这些数字不仅牵动着740万市民的心,更成为这座城市公共卫生体系的实时晴雨表,在香港这座高度密集的国际都市,疫情动态早已不是简单的统计数字,而是一场关乎科学防控、社会协同与人文关怀的综合考验。

香港第五波疫情的数据曲线呈现典型的多峰特征,2022年初奥密克戎变异株引发的疫情海啸中,单日确诊数曾突破五万例,而近期日均新增稳定在200-400例区间,这种变化背后,是病毒变异规律、疫苗屏障建立和社交距离措施共同作用的结果,值得注意的是,当前约92%的三剂疫苗接种率为香港筑起了重要的免疫防线,但老年群体的接种率仍待提升——80岁以上长者第三针接种率刚突破60%,这依然是疫情防控的薄弱环节。

特区政府推出的“居安抗疫”计划正在发挥重要作用,通过实时风险评估,密切接触者无需集中隔离,而是佩戴电子手环进行居家监测,这套系统每天处理数万条定位数据,既保障了防控精度,又最大限度减少对社会运转的干扰,全港社区检测中心单日检测能力已提升至20万人次,快速抗原测试阳性申报平台累计处理超过180万宗申报,构建起多层次监测网络。

疫情动态数据的价值在于精准指导资源调配,医管局数据显示,目前公立医院隔离病床使用率维持在45%左右,与疫情高峰时期超负荷运转形成鲜明对比,这种改善既得益于分级诊疗制度的完善,也源于北大屿山医院香港感染控制中心等新建医疗设施的投入,当社区阳性病例增多时,应急指挥中心可立即启动预案,将医疗资源向疫情较重区域倾斜。

餐饮场所的“疫苗通行证”、公共场所的“安心出行”记录,这些数字化防控手段正在重塑市民的生活习惯,最新调查显示,83%的市民支持在特定场所维持健康码措施,这种社会共识的形成,源于对疫情动态的理性认知——人们逐渐理解临时管控与长期自由之间的辩证关系。

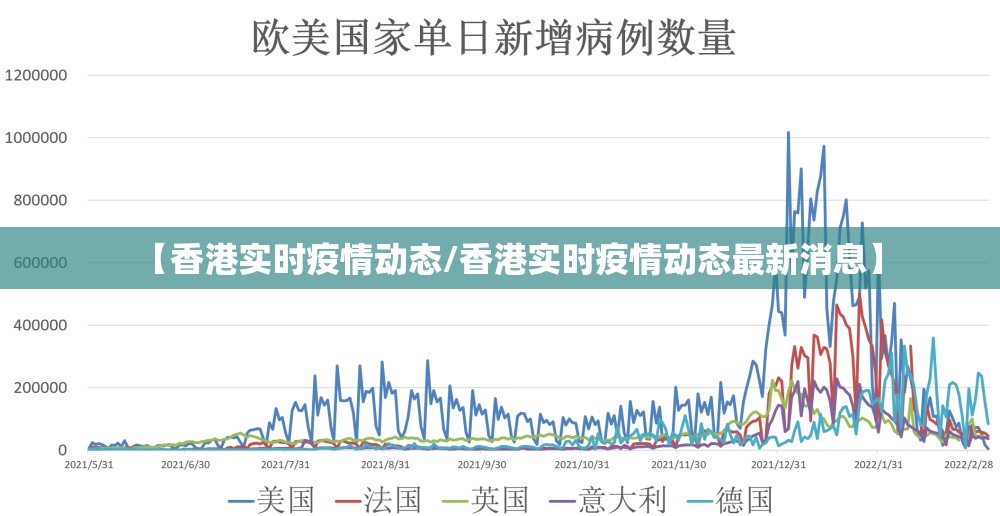

面对全球疫情发展的不确定性,香港的境外防控措施保持动态调整,根据实时疫情风险评估,入境隔离政策已简化为“0+3”方案,国际机场的客运量正在稳步回升,卫生署全球疫情监测小组每日跟踪超过30个国家的疫情指标,为政策调整提供数据支撑,这种精准化的跨境防控,正在努力平衡公共卫生安全与国际枢纽功能之间的关系。

疫情动态不仅是政府决策的依据,更成为市民自我防护的指南,超过300万市民定期查阅官方疫情地图,避开高风险区域;药店根据疫情波动智能调整防疫物资库存;学校利用疫情数据科学安排线下教学节奏,这种全社会的数据应用能力,展现香港作为现代化都市的危机应对素养。

站在抗疫第三年的转折点,香港的疫情动态监测已从应急响应走向常态化治理,病毒变异仍在继续,但这座城市已学会与疫情共存——既不大意松懈,也不过度恐慌,当夜幕降临,维多利亚港两岸再度亮起璀璨灯火,这些光亮见证着香港在疫情中的坚韧与智慧,也照亮着精准防控之路的前行方向。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏