合肥市疫情防控指挥部通报一例境外输入新冠肺炎确诊病例,引发社会广泛关注,该病例的出现,不仅再次提醒我们疫情远未结束,也对城市的常态化防控机制提出了新的挑战,在全球疫情持续蔓延的背景下,如何精准有效地应对境外输入风险,已成为当前疫情防控工作的重中之重。

据悉,该病例为一名从某疫情高风险国家返回的中国籍人员,在入境后即按要求实施闭环管理,并进行了集中隔离观察,在隔离期间进行的多次核酸检测中,结果均为阴性,在解除隔离返回合肥后的健康监测中,该人员出现轻微症状,经复核确认为阳性,患者已被转运至定点医院接受隔离治疗,情况稳定,疾控部门迅速启动应急响应,对相关密切接触者进行了排查和隔离,并对涉及场所进行了环境采样和终末消毒。

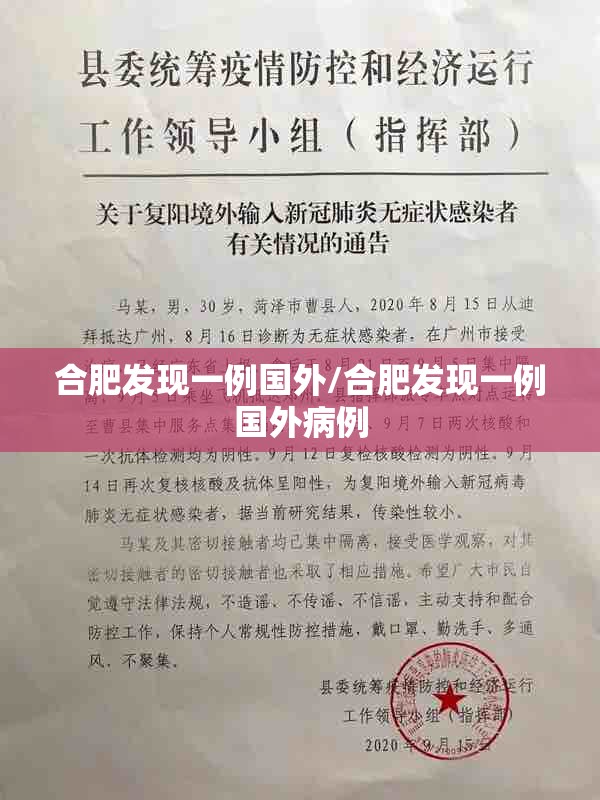

这一病例的发现,充分显示了合肥市疫情防控体系的高效性和敏感性,从入境到隔离,从检测到转运,各个环节的紧密衔接,确保了病例的早发现、早报告、早隔离、早治疗,尤其值得注意的是,该病例在隔离期间检测结果一直为阴性,解除隔离后却转为阳性,这种现象并非首例,科学研究表明,新冠病毒潜伏期长短不一,个别病例甚至可能在隔离期结束后才显现阳性,这为防控工作带来了更大的复杂性和不确定性。

境外输入病例的频发,凸显了全球疫情背景下我国外防输入面临的巨大压力,多个国家和地区疫情出现反弹,新型变异毒株的传播性和隐匿性进一步增强,使得输入性风险持续存在,我国始终坚持“动态清零”总方针,对入境人员实行严格的闭环管理措施,包括登机前检测、入境后检疫、14天集中隔离+7天居家健康监测等,然而病毒的无孔不入,要求我们必须时刻保持高度警惕,不断优化防控策略。

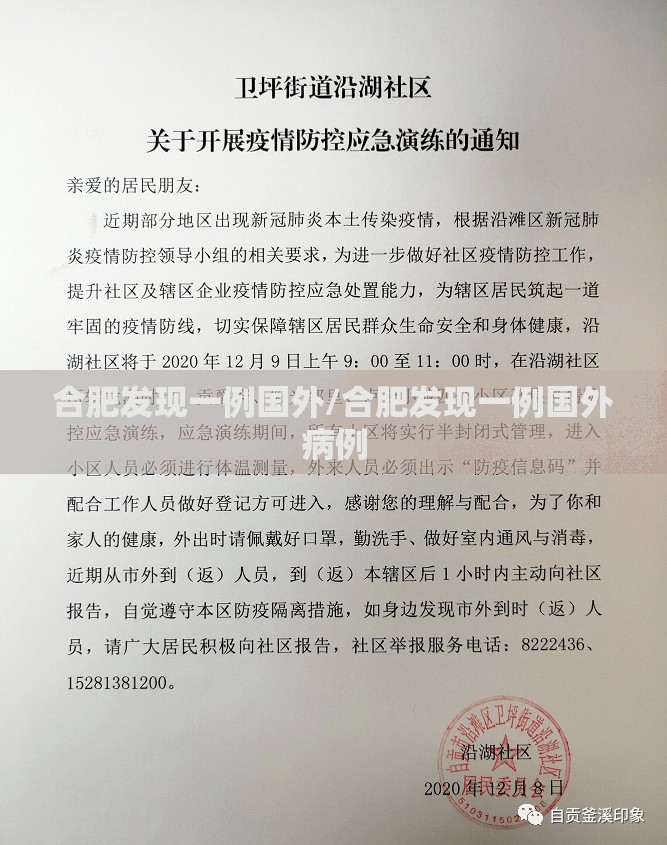

对于合肥而言,此次病例的处置过程是一次实战演练,也是一次压力测试,合肥作为安徽省会和经济中心,人口流动性大,涉外活动频繁,防控境外输入风险尤为重要,相关部门需要进一步加强对入境人员的全流程管理,特别是在隔离期满后的健康监测环节,应加大对解除隔离人员的宣传教育,督促其做好个人防护,减少聚集活动,一旦出现症状及时就医,应提升检测技术的灵敏度和准确性,探索更科学的隔离期限和检测频次,以应对潜伏期长的病例。

公众的关注点往往集中于病例本身,却容易忽略疫情防控中的人性化关怀,这位输入病例是回国同胞,并非疫情的“罪魁祸首”,在严格的防疫措施之下,我们也应多一份理解和包容,避免对相关人员进行不必要的指责和歧视,疫情防控是科学问题,更是社会责任问题,需要全社会共同理性应对。

从全球视角看,只要疫情在其他国家尚未得到有效控制,我国就难以完全避免输入病例的出现,根本的解决之道在于加强国际合作,推动疫苗和医疗资源的公平分配,帮助发展中国家提升防控能力,中国一直积极参与全球抗疫,对外提供疫苗援助和支持,这不仅体现了大国担当,也从源头降低了输入风险。

合肥此次发现境外输入病例,既暴露了防控环节中的难点,也展示了应急体系的有效性,面对疫情的反复,我们既不能掉以轻心,也无须过度恐慌,唯有坚持科学防控、精准施策,加强全球协作,才能最终战胜疫情,而对于每个公民来说,接种疫苗、做好防护、配合防疫,仍是当下最有力的支持。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏