2022年秋季,西宁市面临了自2020年以来最严峻的新冠疫情考验,作为青海省的政治、经济和文化中心,西宁在疫情管控中展现出的高效、有序和人性化措施,不仅为高原城市应对突发公共卫生事件提供了宝贵经验,也引发了社会对疫情防控与民生保障平衡的深入思考,本文将从管控措施、社会响应、成效与挑战等方面,分析西宁疫情管控的实践路径。

快速响应与科学管控的结合

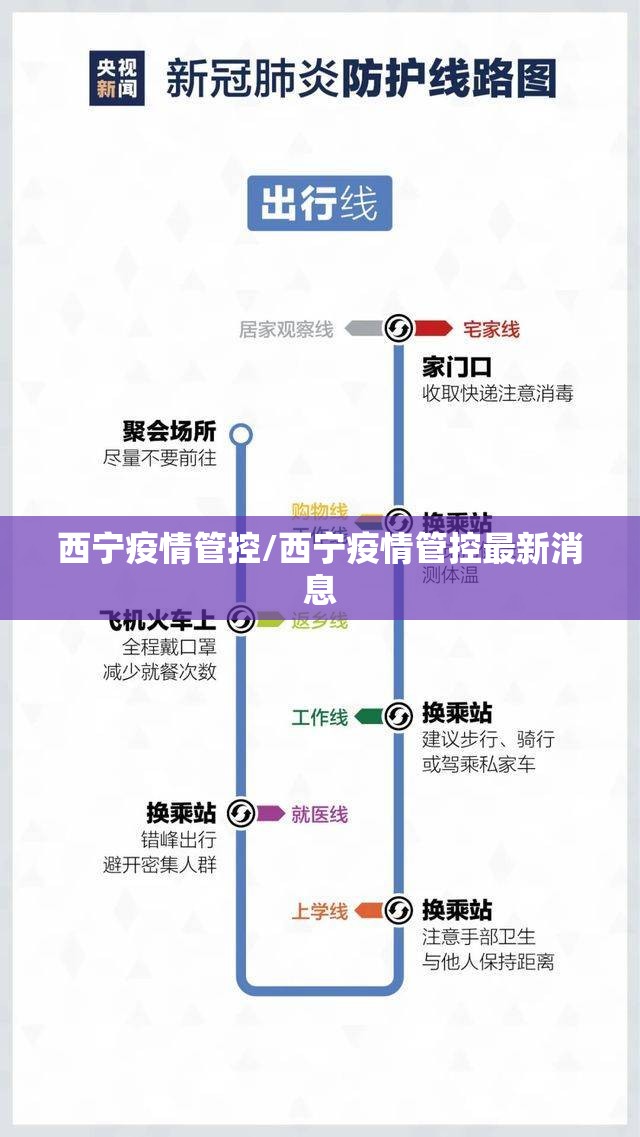

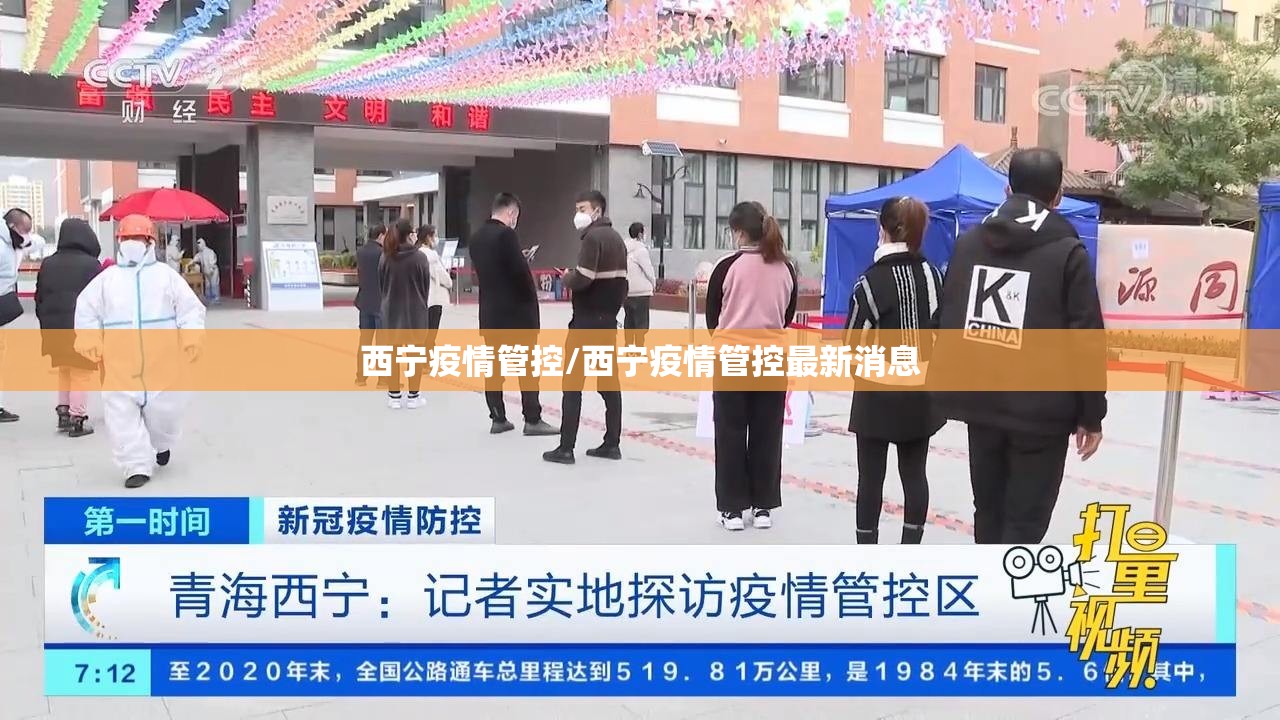

西宁疫情管控的核心特点是“快”和“准”,疫情初期,市政府迅速启动应急机制,依托大数据和网格化管理,精准划定风险区域,实施分区分级管控,高风险区实行“足不出户、上门服务”,中风险区限制人员流动,低风险区则加强常态化监测,这种分层策略既避免了“一刀切”的过度防控,又有效切断了传播链,西宁充分利用本地医疗资源,在48小时内组织多轮全员核酸检测,并通过移动检测车、临时采样点等方式提升覆盖效率,尤其关注偏远地区和老年群体,体现了科学防控与人文关怀的结合。

民生保障与社区协作的联动

疫情管控不仅是医疗问题,更是社会治理的考验,西宁在封控期间,建立了“物资保供-配送-反馈”的闭环体系,政府与超市、电商平台合作,开通生活必需品绿色通道,并组织社区工作者、志愿者组成配送团队,确保居民基本需求,城东区某社区通过“线上订单+无接触配送”模式,日均处理千余份订单,减少了人员聚集风险,西宁还针对特殊群体(如慢性病患者、孕妇)开通应急医疗通道,设立24小时热线,解决就医用药难题,这种以社区为单元的协作机制,不仅强化了基层治理能力,也增强了社会凝聚力。

信息透明与公众参与的平衡

在西宁疫情管控中,信息透明起到了“社会稳定器”的作用,市政府通过新闻发布会、社交媒体等渠道,每日更新疫情数据、管控政策和科普知识,及时回应公众关切,一则“核酸检测排队距离不足”的网民反馈,在2小时内得到整改答复,体现了政民互动的有效性,西宁鼓励公众参与监督,设立举报渠道,对防控漏洞进行快速修补,这种开放式的沟通模式,减少了谣言传播,提升了公众对管控措施的理解与配合度。

成效与挑战:高原城市的特殊性与反思

西宁的疫情管控在短期内取得了显著成效:疫情扩散得到遏制,社会秩序总体稳定,未出现医疗资源挤兑,高原地理环境与多民族聚居的特点也带来了独特挑战,高海拔地区冬季寒冷,户外核酸检测易受天气影响;部分藏族、回族聚居区语言沟通存在障碍,需双语宣传和政策解释,长期管控对经济特别是旅游业、小微企业造成冲击,如何平衡防疫与发展成为后续议题,西宁通过灵活调整策略(如逐步复工、发放消费券)缓解压力,但长远需探索更具韧性的防控模式。

从应急到常态化的转型

西宁疫情管控的经验表明,现代化治理需兼顾“硬防控”与“软服务”,应加强公共卫生体系建设,如完善偏远地区医疗基础设施、建立数字化疫情预警平台;推动社区治理创新,将临时性志愿机制转化为长效服务网络,更重要的是,疫情管控需与区域发展协同,例如结合西宁的生态旅游定位,开发“健康出行”模式,实现防疫与经济的双赢。

西宁疫情管控是一场多维度的实践,它既展现了城市在危机中的执行力,也揭示了高原地区应对突发事件的特殊性,通过科学策略、民生保障和社会协同,西宁为类似城市提供了可借鉴的模板,随着疫情形势变化,管控政策需不断优化,但核心目标始终不变:在守护人民健康的同时,推动社会有序运行,这道高原健康防线,不仅是西宁的坚守,更是中国抗疫智慧的缩影。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏