2022年,合肥作为安徽省省会和经济中心,在新冠疫情防控中展现出了高效的数据统计与应对能力,疫情统计不仅是数字的集合,更是城市公共卫生管理、资源配置和科学决策的基础,本文将从合肥疫情统计的数据来源、应用价值、技术手段及社会意义等方面展开分析,探讨其如何支撑这座城市的疫情防控体系。

疫情统计的数据基础与来源

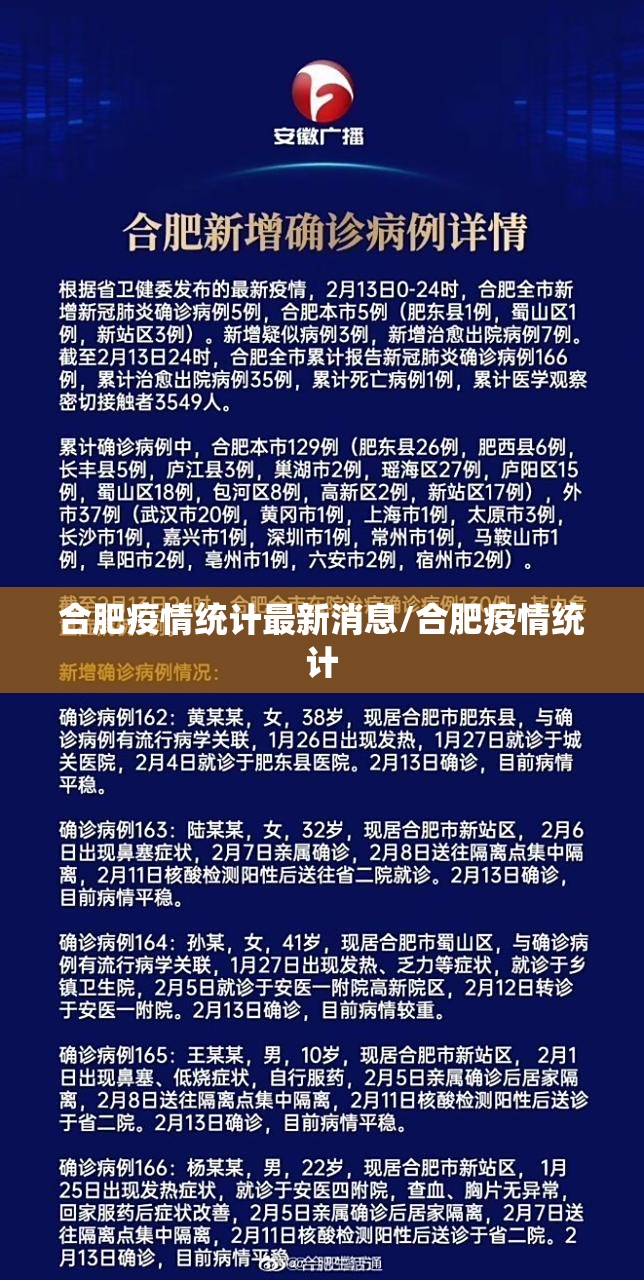

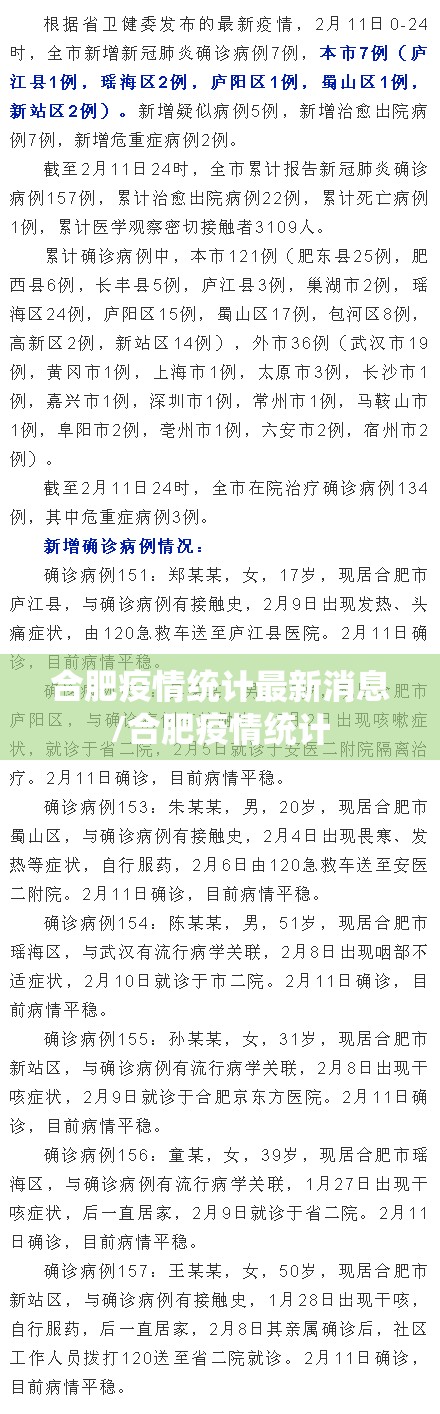

合肥的疫情统计数据主要来源于多维度、多层次的采集渠道,医疗机构和疾控中心是核心数据源,每日新增确诊病例、无症状感染者、治愈出院人数等关键指标通过定点医院和检测机构实时上报,社区防控网络提供了重要的补充数据,包括密接与次密接人员排查、隔离观察人数、核酸筛查覆盖率等,交通枢纽、公共场所的扫码登记、健康码系统等数字化工具,也为流调溯源提供了动态数据支持,这些数据经过清洗、整合后,形成每日疫情通报,通过政府官网、媒体平台向社会公开,确保信息的透明性与及时性。

统计数据的应用与决策价值

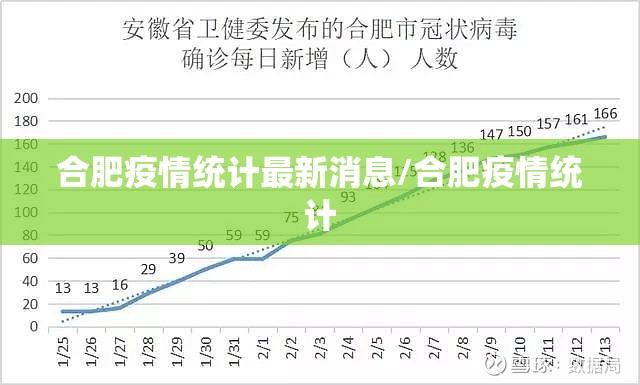

疫情统计在合肥防控中发挥了“指挥棒”作用,数据帮助政府精准划定风险区域,例如根据确诊病例的分布动态调整封控区、管控区范围,避免“一刀切”式管理,统计数据支撑了资源调配:核酸检测点数量、隔离床位需求、医疗物资储备等均以数据为依据进行优化,2022年春季疫情期间,合肥通过分析阳性病例增长曲线,提前扩容方舱医院,有效避免了医疗挤兑,更重要的是,数据为科学研判提供了基础,如利用传播模型预测疫情趋势,为调整防控策略(如常态化核酸筛查频率)提供参考。

技术赋能:数字化与智能化统计

合肥的疫情统计离不开技术支撑,大数据、人工智能和云计算等技术的应用,提升了统计的效率与准确性。“合肥通”APP集成健康码、行程卡、核酸检测结果等功能,实现了个人健康数据的实时采集与分析,市级疫情指挥平台通过数据可视化工具,动态展示疫情热力图、传播链关系图,辅助决策者快速响应,自动化报表系统减少了人工统计误差,使得每日疫情发布更加高效,这些技术手段不仅降低了行政成本,也增强了公众对数据的信任度。

数据公开与社会参与

合肥在疫情统计中注重公开透明,定期发布详细数据报告,包括病例年龄分布、区域分布、传播途径等细分信息,这种开放性既保障了公众知情权,也促进了社会监督与协作,市民通过数据了解风险区域后,能更自觉地配合防疫措施;企业依据疫情统计调整经营计划,减少经济损失,数据公开还推动了社会共治:社区志愿者利用统计信息协助排查,媒体通过数据解读增强舆论引导,形成群防群控的合力。

挑战与反思:统计中的问题与改进

尽管合肥疫情统计成效显著,但仍面临一些挑战,一是数据质量风险,如初期可能存在漏报、迟报现象,尤其在无症状感染者筛查中;二是数据隐私保护,如何在统计中平衡公共利益与个人隐私需进一步规范;三是区域协同不足,跨市、跨省数据共享机制仍需完善,合肥可借鉴其他城市经验,加强数据标准化建设,探索区块链等隐私计算技术,并推动区域一体化疫情信息平台建设。

数据背后的城市韧性

合肥的疫情统计不仅是技术操作,更是城市治理能力的体现,它反映了合肥在危机中的科学精神、人文关怀和组织效率,通过数据,这座城市不仅控制了疫情传播,还积累了宝贵的公共卫生经验,后疫情时代,这些统计实践将为合肥的智慧城市建设和应急管理体系提供持续助力,让城市更具韧性与活力。

合肥疫情统计是一座城市用数据对抗疫情的缩影,它告诉我们,准确的数据、透明的信息和技术的创新,是战胜危机的重要支柱,而这背后,更是无数一线工作者和市民的共同努力,值得铭记与思考。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏