2022年春季,上海新冠疫情区域的暴发成为全球关注的焦点,这座拥有超过2500万人口的国际大都市,在奥密克戎变异株的冲击下,经历了自2020年疫情以来最严峻的考验,从局部散发到全域静态管理,上海疫情的发展不仅反映了病毒传播的复杂性,也凸显了超大城市在公共卫生危机中的应对策略与社会韧性,本文将探讨上海新冠疫情区域的特点、应对措施及其带来的启示。

疫情区域的特点与挑战

上海新冠疫情区域的出现并非偶然,作为中国最大的经济中心和交通枢纽,上海人口密集、流动性高,与国际国内交往频繁,这为病毒传播提供了温床,奥密克戎变异株的高传染性和隐匿性,使得疫情在初期难以迅速察觉和控制,疫情区域主要集中在人口密度高的城区(如浦东、浦西),以及外来务工人员聚集的工业园区和社区,这些区域不仅面临医疗资源挤兑的风险,还因封控措施导致生活物资供应紧张和社会运行受阻。

上海疫情区域的挑战还体现在多重维度:一是医疗系统压力剧增,定点医院和方舱医院一度人满为患;二是社会经济活动几乎停滞,对本地和全国产业链造成冲击;三是市民心理压力增大,长期隔离和不确定性引发了焦虑情绪,这些因素交织在一起,使得上海疫情应对成为一场全方位的考验。

应对措施:从封控到精准防控

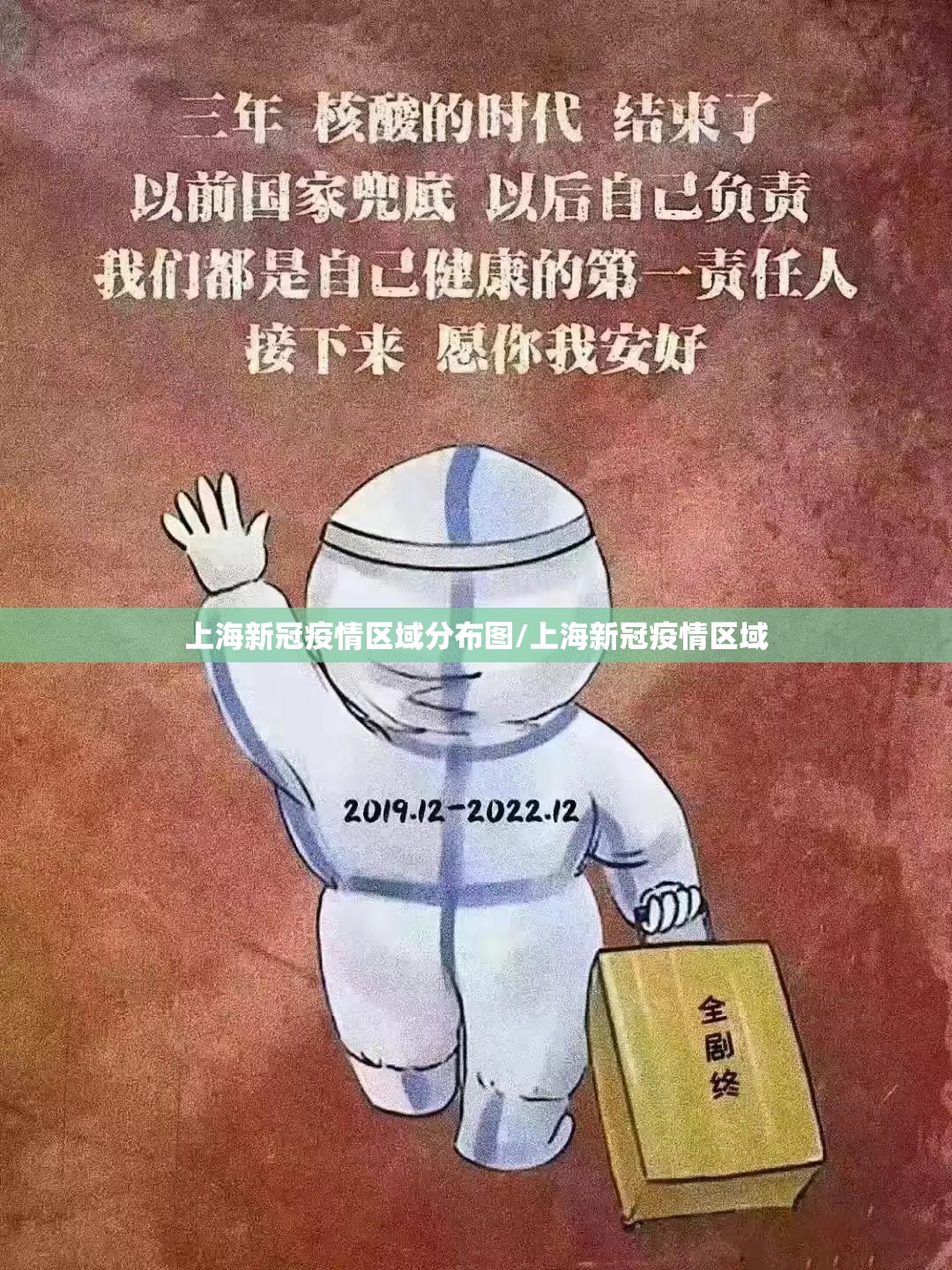

面对疫情,上海市政府采取了一系列动态调整的策略,初期,基于“动态清零”政策,上海实施了全域静态管理,包括分区封控、大规模核酸检测、建立方舱医院等,这些措施旨在切断传播链,保护脆弱群体,但也在执行中暴露出一些问题,如物资配送效率低下和基层管理压力过大。

随着疫情发展,上海逐渐转向更精准的防控模式,推行“抗原+核酸”检测组合,提高筛查效率;划分封控区、管控区和防范区,实施差异化管理;加强科技应用,如健康码和行程码的升级,以提升溯源精度,政府积极协调资源,确保食品、药品等必需品的供应,并开通心理热线支持市民心理健康,这些调整体现了在巨大压力下政策的灵活性和人性化。

社会响应与市民韧性

上海疫情区域的管理离不开社会的广泛参与,基层社区工作者、志愿者和医务人员成为抗疫的中坚力量,他们组织核酸检测、配送物资、疏导情绪,展现了惊人的奉献精神,市民们也表现出高度的配合与韧性,尽管面临诸多困难,大多数人仍遵守防疫规定,并通过互助网络缓解封控带来的不便。

疫情也暴露了城市治理的短板,外来务工人员和新市民在资源获取上处于弱势,部分老旧小区基础设施不足,这些问题在危机中被放大,这提示未来需要加强城市应急体系的包容性和韧性,确保所有群体在危机中得到公平对待。

启示与未来展望

上海新冠疫情区域的经验为全球超大城市提供了宝贵启示,疫情防控需平衡公共卫生与社会经济,单一化的封控可能带来次生危机,而精准防控和资源前置配置更为可持续,科技赋能是关键,大数据、人工智能等工具能提升响应速度和效率,社会团结和信任是战胜危机的基础,政府需透明沟通,市民需积极参与。

上海需进一步健全公共卫生体系,包括加强基层医疗建设、完善物资储备机制、推动疫苗接种,并构建更灵活的危机管理框架,疫情区域的反思应推动城市治理改革,使其更智能、更人性化。

上海新冠疫情区域是一场严峻的考验,但也展现了这座城市的韧性和创新精神,通过总结挑战与应对,我们不仅能更好地应对未来可能出现的危机,也能为全球城市提供中国方案,在不确定性日益增多的时代,上海的經驗提醒我们:只有通过科学、合作和包容,才能构建更健康的城市未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏