国内多地疫情形势持续引发关注,上海市作为中国经济和人口中心,其疫情动态牵动着全国乃至全球的目光;而合肥市作为安徽省会及长三角重要城市,其防控措施和疫情趋势也备受瞩目,本文将从疫情数据、防控政策、社会影响和未来展望等方面,对上海和合肥的疫情形势进行综合分析,以期为读者提供全面、客观的视角。

上海市疫情现状:平稳过渡与常态化防控

上海市自2022年经历大规模疫情后,已逐步进入常态化防控阶段,上海市疫情总体呈现平稳态势,但局部散发和小规模聚集性疫情仍偶有发生,根据上海市卫生健康委员会发布的数据,近期每日新增本土确诊病例和无症状感染者数量维持在较低水平,多为输入性病例或密切接触者传播,政府部门通过精准流调、快速核酸筛查和区域管控等措施,有效遏制了疫情扩散。

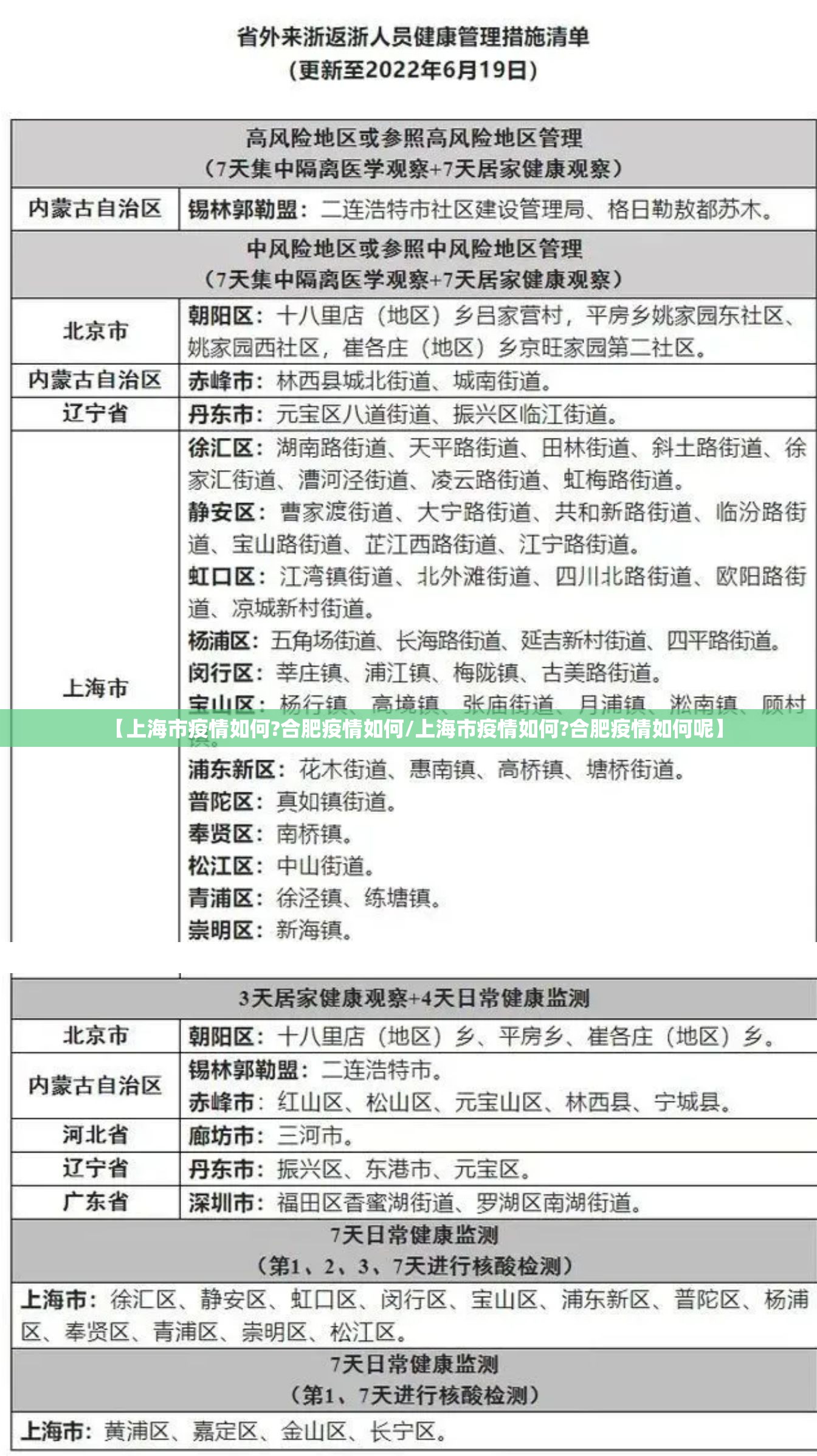

上海市的防控政策强调“科学精准、动态清零”,注重平衡疫情防控与经济社会的正常运行,公共场所需扫码入场,定期核酸筛查覆盖重点行业人员,疫苗接种率持续提升(尤其是老年人群),上海作为国际枢纽城市,对外来输入风险的防控尤为严格,对入境人员实施闭环管理和健康监测,这些措施在一定程度上保障了城市的安全稳定,但也对市民生活和企业运营带来了一定影响,如局部封控导致的供应链中断和社交活动受限。

尽管如此,上海市的疫情管理经验为其他城市提供了借鉴,其高效的数字化防控系统(如“随申码”)、医疗资源统筹能力以及公众配合度,都成为应对疫情的关键优势,上海需继续关注变异毒株的风险,并优化防控策略,以最小化社会成本。

合肥市疫情现状:总体可控与局部应对

合肥市作为安徽省的政治、经济和文化中心,疫情形势相对平稳,但近期也面临局部挑战,根据合肥市疫情防控应急指挥部通报,疫情多以输入性病例和零星散发为主,未出现大规模爆发,合肥市通过“及时发现、快速处置、精准管控”的原则,有效控制了疫情传播链,在出现本土病例时,政府部门会迅速启动应急机制,开展区域核酸筛查和轨迹排查,并对风险区域实施临时管控。

合肥市的防控措施注重与经济社会发展相协调,公共场所落实测温、扫码等常规要求,疫苗接种工作持续推进,尤其加强农村和偏远地区的覆盖,合肥依托科技优势(如本地科技企业支持的健康码系统),提升了防控效率,但与上海相比,合肥的医疗资源和国际流量较低,因此防控压力相对较小,但也需警惕周边地区疫情输入的风险。

合肥市在应对奥密克戎变异株等方面表现出较强的适应性,通过加强监测和公众教育,降低了疫情反弹概率,疫情对本地中小企业和民生造成了一定冲击,如旅游业的低迷和就业压力,合肥市政府通过纾困政策和消费刺激措施,努力缓解这些影响。

疫情对社会经济的影响与反思

上海和合肥的疫情形势反映了中国大城市疫情防控的共性挑战,严格的防控措施有效遏制了病毒传播,保障了公共卫生安全;也对经济、社会和心理层面产生了深远影响,两地都经历了局部封控带来的供应链中断、中小企业经营困难以及市民心理健康问题(如焦虑和孤独感),这提醒我们,未来需更加注重防控政策的精细化,减少对正常生活的干扰。

从积极角度看,疫情也推动了数字化和公共卫生体系的升级,两地在健康码、远程医疗和线上教育等领域取得进展,为后疫情时代积累了经验,公众的防疫意识普遍提高,形成了群防群控的基础。

走向可持续防控

随着病毒变异和全球疫情演变,上海和合肥都需持续优化防控策略,重点应包括:加强疫苗接种(尤其是脆弱人群)、完善监测预警系统、提升医疗资源储备,以及探索与国际规则的衔接(如有序放开跨境旅行),两地应加强区域协作,共享数据和经验,以应对可能出现的疫情反弹。

上海市和合肥市的疫情目前均处于可控状态,但风险依然存在,通过科学防控、社会协同和科技创新,两地有望在保障公众健康的同时,推动经济社会的复苏与发展,我们需保持警惕,共同迈向更加安全、 resilient(有韧性)的后疫情时代。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏