2022年的深秋,长沙的街头依旧车水马龙,但一些往常人声鼎沸的商场却悄然拉下了卷帘门,受局部疫情影响,为配合防疫政策,长沙多家大型商场如IFS国金中心、步步高梅溪新天地等相继宣布暂停营业,这并非长沙第一次因疫情而调整商业运行节奏,但每一次的“暂停键”都折射出城市治理的精准与商业生态的韧性,疫情下的商场停业,不仅是应急管理的必要举措,更是一面镜子,映照出长沙商业的挑战、转型与未来。

疫情下的停业:防疫优先与短期阵痛

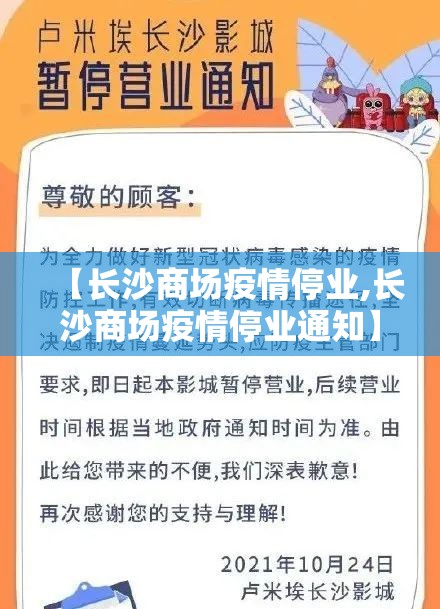

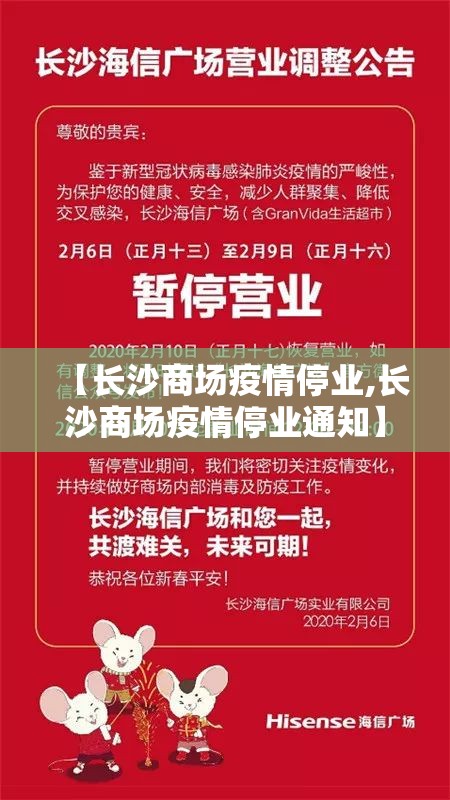

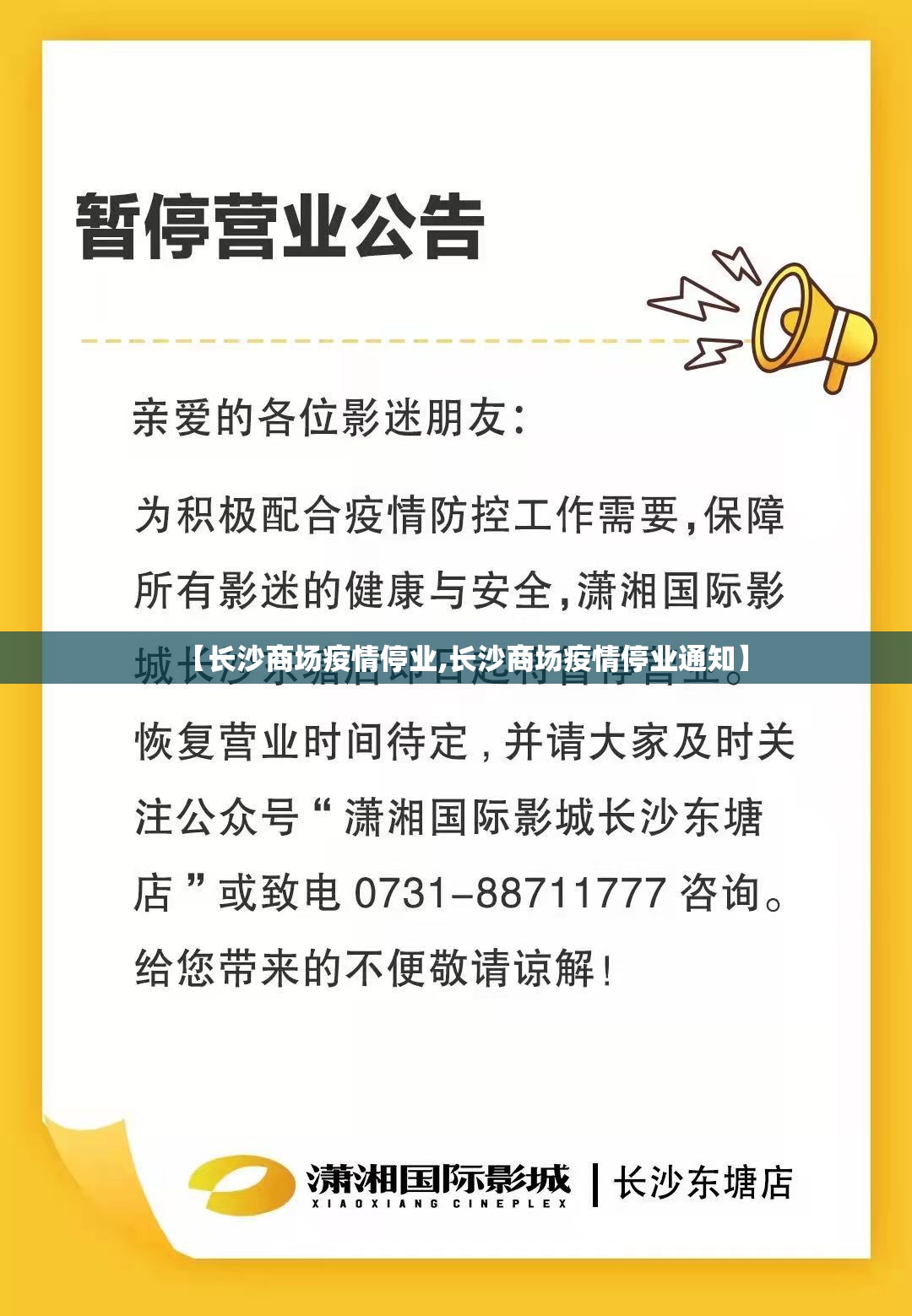

长沙作为中部地区的重要消费城市,拥有超过200家大型商业综合体,年销售额超千亿元,疫情反复使得商场成为人群聚集的高风险区域,2022年10月,长沙报告新增本土确诊病例后,市政府迅速启动应急预案,要求部分商场暂停营业3-7天,以配合流调与消杀工作,这一举措虽导致短期经济损失——据长沙市商务局估算,日均商业损失约达亿元级别,但有效阻断了疫情传播链,一位商场负责人坦言:“停业是阵痛,但防疫是底线,我们支持政府决策,这是对公众负责。”

商业韧性与创新:线上突围与社区服务

停业并未让长沙的商业活力彻底停滞,相反,许多商场借机加速数字化转型,友谊商店推出“云购物”直播,日销售额反超平日30%;悦方ID Mall联合外卖平台,开通“无接触配送”服务,覆盖生鲜、服饰等品类,更值得一提的是,商场与社区联动,成为临时物资配送点,步步高超市利用线下门店资源,为封控小区提供“菜篮子”保障,凸显了商业体在社会应急中的多功能角色,这种“线下暂停、线上加速”的模式,不仅减少了损失,更重塑了商业的逻辑——从“场所消费”转向“场景消费”。

微观视角:商户与消费者的双面体验

对于小微商户,停业意味着直接的压力,一家服装店店主算了一笔账:“租金、人工成本照旧,但收入归零,幸好商场推出了租金减免政策,帮我们撑过了最难的一周。”长沙市政府也同步出台纾困措施,如发放消费券、提供低息贷款等,缓解了经营者的焦虑,消费者态度分化:年轻人更适应线上购物,但老年群体则感到不便,市民李女士表示:“理解停业,但希望防疫能更科学化,尽量减少对生活的影响。”这种多元声音反映了疫情下公众需求的复杂性。

长期启示:城市商业的危机管理与未来布局

长沙的案例并非孤例,从武汉到上海,疫情反复让中国城市意识到,商业体系需具备“弹性基因”,长沙的应对经验显示,成功的危机管理需平衡三点:一是防疫精准化,避免“一刀切”;二是政策协同性,政府、企业与社会形成合力;三是数字化基建,为商业提供缓冲带,长沙计划推动智慧商场建设,例如引入人流监控系统、无人配送技术等,以提升抗风险能力,商业体的功能也需超越“购物”,向社区服务、文化体验等方向拓展,增强社会黏性。

暂停是为了更好地前行

长沙商场的短暂停业,是城市应对疫情的一个剪影,它既有短期的经济阵痛,也催生了创新与变革,正如一位经济学家所言:“疫情暴露了传统商业的脆弱性,但也逼出了韧性。”在防疫与发展的天平上,长沙试图寻找平衡点——既守护人民健康,又不让城市脉搏停止跳动,每一次重启后的商场,人潮再次涌动时,那份喧嚣不仅是消费的回归,更是城市生命力的证明,长沙或许还会面对挑战,但这座“娱乐之都”的商业基因中,已刻入了足够的灵活与坚强。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏