河南郑州,这座位于中原腹地的城市,在近年来多次成为全国关注的焦点,尤其是2021年7月的特大暴雨灾害,暴露了城市在应急物资储备和分配上的短板,灾害过后,人们不禁反思:郑州到底缺什么物资?是简单的饮用水、食物,还是更深层次的救援设备、基础设施重建资源?郑州的物资短缺问题不仅关乎短期应急,更涉及城市长期治理和防灾体系的构建,本文将从多个维度分析郑州的物资需求,并探讨如何构建更 resilient( resilient,意为有弹性的)的城市系统。

紧急救援阶段的物资短缺

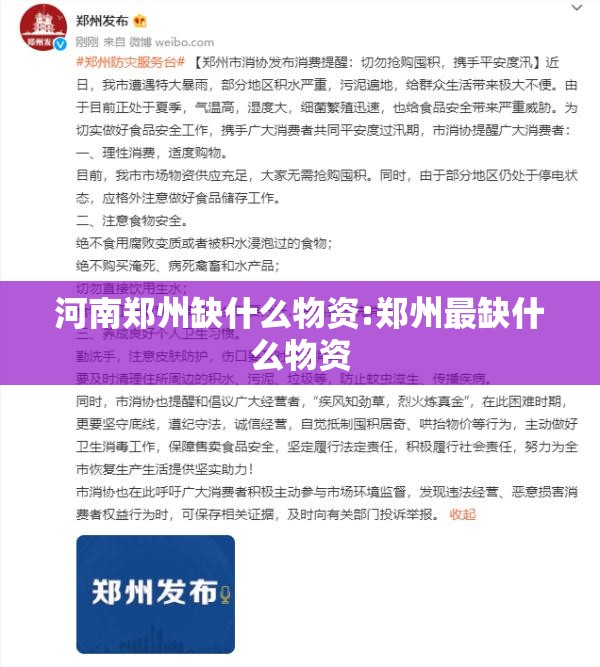

在2021年的暴雨灾害中,郑州最急需的物资主要集中在以下几类:

- 基本生活物资:饮用水、方便食品、衣物、帐篷等,洪水导致断水断电,许多居民被困家中或转移至安置点,基本生活保障成为首要问题。

- 医疗资源:药品、急救设备、消毒用品,洪灾后,伤口感染、肠道疾病等风险增加,但部分医院因洪水无法正常运转,医疗物资供应紧张。

- 救援设备:皮划艇、抽水机、发电机、通信设备,许多地区积水严重,传统救援车辆无法进入,缺乏专业设备延误了救援时间。

这些短缺反映了城市应急物资储备的不足,尽管国家层面有物资调配机制,但极端天气事件频发,地方层面的储备和快速响应能力显得尤为重要。

灾后重建阶段的物资需求

灾害过后,郑州的物资需求转向更长期的重建工作:

- 基础设施修复材料:包括管道、电缆、建筑材料等,洪水损坏了道路、桥梁和地下管网,修复需要大量物资支持。

- 环境治理资源:消毒液、清洁设备、垃圾处理设施,洪水带来的淤泥和污染物可能长期影响环境和健康。

- 心理援助资源:灾害对居民心理造成创伤,但心理干预专家和相关物资(如心理咨询设备、宣传材料)往往被忽视。

这一阶段的物资短缺凸显了城市在灾后恢复体系上的薄弱,许多资源需要跨区域协调,而本地储备不足可能导致重建进度缓慢。

深层问题:系统性物资短缺

郑州的物资短缺不仅仅是具体物品的缺乏,更反映了城市治理中的系统性问题:

- 物资储备分布不均衡:救援物资多集中在市区,郊区及农村地区储备不足,导致灾害发生时资源分配效率低下。

- 预警与响应机制不完善:尽管有天气预报预警,但物资调配的响应速度未能与预警同步,抽水设备、沙袋等防洪物资在灾害前期未能及时部署。

- 长期防灾投资不足:城市地下管网、排水系统等基础设施老化,但更新和维护所需的物资(如高性能排水设备)长期缺乏资金支持。

这些系统性问题表明,郑州的“物资短缺”本质上是防灾减灾体系和城市韧性的短板。

如何解决物资短缺问题?

针对以上问题,需从多层面入手:

- 加强应急物资储备:建立分级储备体系,在社区、街道、区级和市级层面设置物资仓库,确保饮用水、食品、医疗用品等基本物资的覆盖,引入智能化管理技术,实时监控物资存量和使用情况。

- 提升物资调配效率:利用大数据和物联网技术,优化物资调配路径,在灾害预警发布后,预先将救援设备部署到高风险区域。

- 投资基础设施和长期物资:加大对排水系统、地下管网的改造投入,储备专用物资(如高性能抽水机、防洪材料),将心理援助、环境治理等资源纳入常规储备体系。

- 推动公众参与和教育:通过社区培训、演练提升居民的自救能力,鼓励家庭储备应急物资,形成“政府-社会-个人”三级物资保障网络。

从“短缺”到“韧性”

郑州的物资短缺问题是一个警示,提醒我们城市治理需要从被动应对转向主动预防,物资储备不仅是物品的堆积,更是系统性风险的防控,通过完善物资体系、提升技术应用能力和加强社会参与,郑州乃至全国城市都能更好地应对未来挑战,我们希望看到的不再是“缺什么”的追问,而是一个 resilient city(韧性城市)的自信与从容。

(字数:约1000字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏