郑州市因新冠疫情反弹,再次宣布实施封城措施,这一决定迅速引发社会广泛关注,有人支持政府果断出手以遏制病毒传播,也有人担忧封城对经济民生的冲击,郑州的再次封城并非孤立事件,而是中国在“动态清零”政策下的一个缩影,它既反映了疫情防控的复杂性与艰巨性,也考验着城市的应急能力与社会韧性,本文将从背景、原因、影响以及未来展望等方面,深入探讨郑州再次封城的意义与启示。

背景与原因:疫情反弹与防控需求

郑州此次封城的直接原因是新冠变异毒株的快速传播,自2022年初以来,奥密克戎变异株在全球肆虐,其高传染性与隐匿性给疫情防控带来巨大挑战,郑州市作为河南省省会、国家中心城市,人口超过千万,且是交通枢纽与物流中心,人员流动频繁,极易成为疫情传播的“放大器”,郑州出现多条传播链,社区感染病例持续增加,病毒扩散风险升高,在此背景下,封城成为切断传播途径、保护公众健康的必要手段。

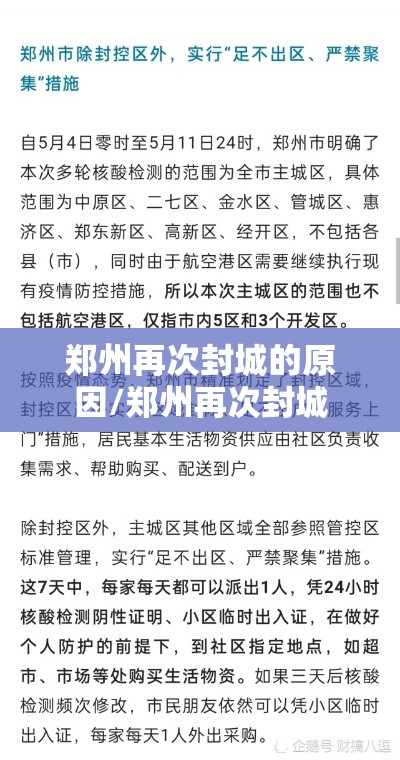

从政策层面看,中国的“动态清零”总方针要求快速响应、精准防控,封城是这一策略中的极端措施,但并非首选,郑州政府在宣布封城前,已尝试了区域管控、核酸检测、流调追踪等手段,但疫情仍未得到有效控制,封城决策是基于科学评估与公共卫生需求,旨在以短期代价换取长期安全,这与2020年初武汉封城逻辑相似,但此次郑州封城更注重精准化与最小化社会影响,例如分区域实施、保障民生供应等。

影响分析:多维度冲击与应对

封城对城市运行的影响是多方面的,经济层面受冲击显著,郑州是制造业与物流业重镇,封城导致工厂停产、供应链中断、商业活动停滞,中小企业面临生存压力,就业市场也可能波动,政府已出台纾困政策,如减税降费、金融支持等,以缓解经济压力,社会生活受严重影响,居民出行受限,学校转为线上教学,医疗资源向疫情防控倾斜,常规医疗服务可能延迟,但郑州在2021年洪灾与疫情中积累的经验,使得本次封城的民生保障更为有序,最后一百米”物资配送体系的完善。

心理与社会层面,封城可能加剧公众焦虑与疲劳,持续三年的疫情反复,让部分人对封城产生抵触情绪,但另一方面,郑州的社区组织与志愿者网络在本次封城中表现活跃,增强了社会凝聚力,政府通过透明信息披露与心理疏导服务,试图减少公众恐慌,从长远看,封城是一次压力测试,揭示了城市在应急管理、公共卫生体系建设中的优势与不足。

比较与反思:封城的得失与未来走向

与上海、深圳等城市的封城经历相比,郑州的举措更显审慎,上海封城曾因物资短缺与医疗挤兑引发争议,而郑州似乎从中吸取了教训,提前部署了保供机制,但封城始终是“两害相权取其轻”的选择,其成本不容忽视,国际社会对中国持续封城策略多有讨论,有人认为这保障了生命权,也有人质疑其经济可持续性,封城并非长久之计,它只是疫情防控的过渡手段。

郑州乃至中国需思考如何平衡疫情防控与社会发展,应加强公共卫生基础设施建设,如提升核酸检测能力、完善分级诊疗体系;需推动疫苗接种(尤其是老年人)、药物研发与开放准备,为最终放开创造条件,封城的再次实施,也提醒我们:病毒仍在变异,全球疫情未止,任何城市都需保持警惕与韧性。

封城之下的希望与 resilience

郑州的再次封城,是应对疫情反弹的无奈之举,但也彰显了中国防控策略的果断与适应性,它既是挑战,也是机遇——推动城市反思如何构建更健康、更具韧性的社会系统,在封城中,我们看到了政府的努力、社区的温暖与市民的配合,这正是共克时艰的力量源泉,希望郑州早日战胜疫情,恢复活力,同时也为全球疫情防控提供中国智慧与经验。

疫情终将过去,但留给我们的思考不应停止:如何在下一次危机中做得更好?或许,这就是郑州再次封城的深层意义。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏