2022年的初冬,郑州街头不再车水马龙,空荡荡的二七广场,寂静的中原路,紧闭的商铺——这座千万人口的城市按下了暂停键,疫情封锁令之下,郑州展现的不仅是防控的力度,更有人性的温度,每一扇紧闭的房门背后,都是一个关于坚韧、互助与希望的故事。

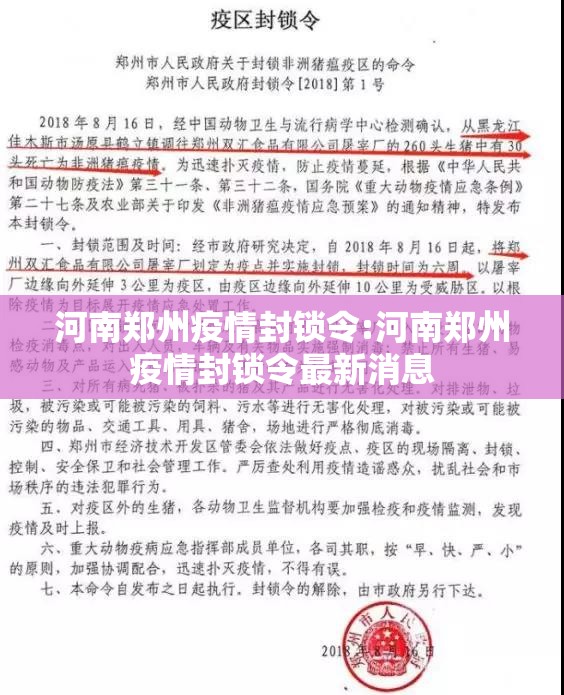

郑州疫情封锁并非突如其来,随着奥密克戎变异株的快速传播,这座交通枢纽城市面临严峻挑战,科学数据显示,该变异株的基本再生数(R0)高达9.5,意味着一人可传染近十人,面对这样的传播速度,郑州市政府基于《传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》依法采取封锁措施——划分封控区、管控区和防范区,实施分级分类管理,这些决策背后,是流行病学专家团队的精密测算和推演,是对市民健康安全的慎重考量。

封锁从来不只是政策文本上的冷冰冰的字眼,对于郑州市民而言,这意味着生活的骤然改变,线上办公成为常态,孩子们通过屏幕继续学业,老年人学习使用智能手机订购生活物资,在郑州某小区,志愿者组建了“代购团”,每天统计居民需求,统一采购并配送上门,张阿姨告诉记者:“刚开始很担心,但邻居们建了群,谁家缺什么在群里说一声,马上就有人响应。”这种自发的社区互助网络,成为封锁期间最重要的社会支持系统。

更令人动容的是特殊群体的关爱行动,在金水区某封控小区,社区工作人员排查发现有三名独居老人需要定期去医院做肾透析,立即,一条“绿色通道”建立起来——专车接送、专人陪同,确保治疗不因疫情中断,针对孕产妇、慢性病患者等特殊人群,郑州建立了应急就医保障机制,全市确定多家“红码医院”专门接收封控区患者,这些细致入微的安排,体现了一座城市的人文关怀和管理智慧。

封锁下的经济生活同样值得关注,小微企业主王先生在郑州经营一家烩面馆,封锁令让他面临经营困境,然而转机很快出现——社区帮助他加入了“保供企业名单”,允许在做好防护的前提下开展外卖业务,政府推出了减免租金、税收优惠等帮扶政策,王先生感慨道:“虽然很难,但不是孤军奋战。”这种政府与市场的协同响应,缓解了封锁带来的经济冲击。

心理层面的挑战同样不容忽视,长期居家隔离容易产生焦虑、抑郁等情绪问题,郑州多所高校心理健康中心开通24小时热线,心理咨询师提供线上服务;社区组织“阳台音乐会”“云端健身课”等线上活动,缓解居民的孤独感,这些举措关注的是疫情之下人们的心理健康,体现的是对“人”的全面关怀。

与国际上其他城市的封锁相比,郑州的做法有着鲜明的中国特色,它既保持了防控的刚性,又注入了人性的温度;既遵循了科学防疫的原则,又兼顾了社会经济的需要,这种平衡背后,是中国疫情防控“人民至上、生命至上”的核心理念,是社会主义制度集中力量办大事的优势体现。

疫情终将过去,但封锁期间展现的人性光辉将长存,当郑州重启繁华,当街道再次熙攘,我们不应忘记那些守望相助的瞬间,那些跨越隔阂的温暖,这些点滴记忆构成了一座城市的精神底色,也将成为我们面对未来任何挑战的宝贵财富,在抗击疫情这场大考中,郑州用行动证明:严格防控与人文关怀可以并行不悖,科学精神与人间温情能够相得益彰,这或许正是中国抗疫故事中最动人的篇章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏