香港特区政府近日公布了一系列防疫新措施,标志着这座国际都市的抗疫战略进入新阶段,从强制检测与疫苗接种的强化,到“红黄码”制度的精细化实施,再到入境检疫政策的动态调整,这些变化既折射出香港在“一国两制”框架下的特殊挑战,也展现出公共卫生治理模式的持续进化,新措施不仅是应对疫情的技术调整,更是一场平衡生命健康、经济发展与社会活力的精密实践。

新措施最显著的特征是精准化防控的深化,特区政府推出的“红黄码”制度,通过科技手段将感染风险可视化:确诊者获赋“红码”禁止外出,入境人士获赋“黄码”允许有限活动,这一政策避免了早期“一刀切”封控对经济的冲击,体现了以数据驱动替代粗放管理的思路,疫苗接种要求进一步强化,市民进入餐厅、健身房等场所须满足“疫苗通行证”标准,这些举措既保障了高风险场所的安全,也通过激励机制推动疫苗接种率提升,截至2022年8月,香港第三剂疫苗接种率已突破60%,为政策转型奠定了基础。

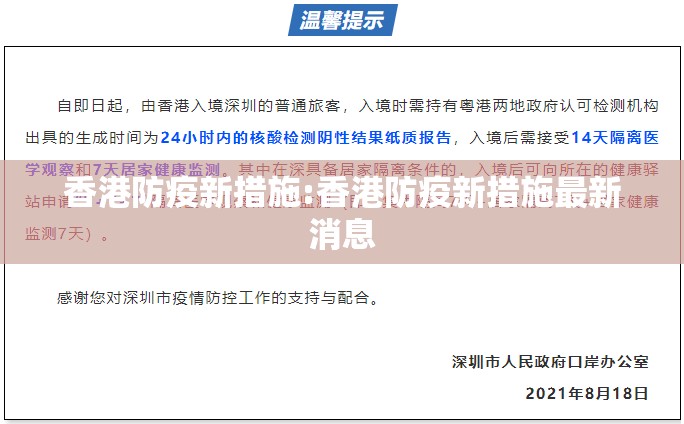

入境检疫政策的优化更是引发广泛关注,香港将海外入境人员的酒店隔离期从7天缩短至“3+4”(3天酒店隔离+4天居家监测),并配合核酸检测和黄码管理,这一调整不仅回应了商界与国际社会的关切,更折射出香港作为全球金融中心的现实需求,据香港总商会统计,严格的隔离政策曾导致超过40%的跨国企业考虑撤离员工,新规则有望缓解人才流失压力,然而政策松绑并非盲目开放,而是以科学评估为前提——香港大学研究显示,Omicron变种的潜伏期中位数仅为3天,缩短隔离期仍能有效控制输入风险。

新措施背后是公共卫生治理模式的转型,特区政府强调“科学为本、精准防控、风险可控”的原则,建立了疫情监测与应急响应的动态机制,污水检测系统覆盖全港500个监测点,可提前发现社区隐形传播链;快速抗原测试结果申报平台简化了确诊流程;指定诊所与远程医疗服务保障了分级诊疗的实施,这些措施形成了“监测-预警-干预”的闭环,减少了社会成本的同时提升了防控效率。

然而新措施也面临实施挑战与社会博弈,餐饮业者对“疫苗通行证”的执行成本表示担忧,部分市民对黄码的隐私风险存在疑虑,而跨境家庭则期待更宽松的隔离政策,这些争议反映防疫政策需在多目标间寻求平衡:既要防范疫情反弹,又要避免经济停滞;既要保障集体安全,也要尊重个人权利,特区政府的应对策略是增强政策透明度——通过每日疫情记者会、数据公开和专家解读,构建公众信任。

从更宏观视角看,香港防疫新措施体现了“一国两制”下的适应性创新,香港在借鉴内地动态清零经验的同时,结合国际城市的特点探索差异化路径,内地采用的大规模社区封控在香港转化为重点区域围封检测;内地的健康码系统在香港演变为红黄码制度,这种创新既维护了与国家防疫战略的衔接,又保留了香港社会的运作弹性。

展望未来,香港防疫仍需持续进化,下一步需关注三大方向:一是提升医疗系统承压能力,加强重症救治资源储备;二是完善社会支持体系,为隔离市民和受影响企业提供经济援助;三是加强区域协作,尤其是与内地通关安排的协调,正如特区政府官员所言:“防疫不是目的,而是恢复城市生机的手段。”

香港的防疫新措施如同一面棱镜,折射出疫情时代现代城市治理的复杂性——在科学与人性、风险与活力、本土性与全球性之间寻找动态平衡,这座城市的每一步探索,都为全球抗疫提供了值得观察的样本。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏