北京市相关部门对某批次新冠疫苗采取紧急暂停接种的措施,引发社会广泛关注,这一决定并非孤立事件,而是中国疫苗接种管理体系中对安全风险“零容忍”的体现,也是全球疫苗接种实践中科学监管、动态调整的常态操作。

叫停背景与科学依据

北京此次疫苗紧急叫停,直接原因是接种点监测到某批次疫苗出现异常反应报告,根据国家疫苗管理流程,一旦某批次疫苗在接种过程中出现潜在安全隐患信号(如集中性过敏反应或未知副作用),监管部门会立即启动评估机制,暂停该批次疫苗的接种,并组织专家进行溯源调查,这种做法符合世界卫生组织的疫苗安全监管准则,也是美国、欧盟等多数国家的通用实践。

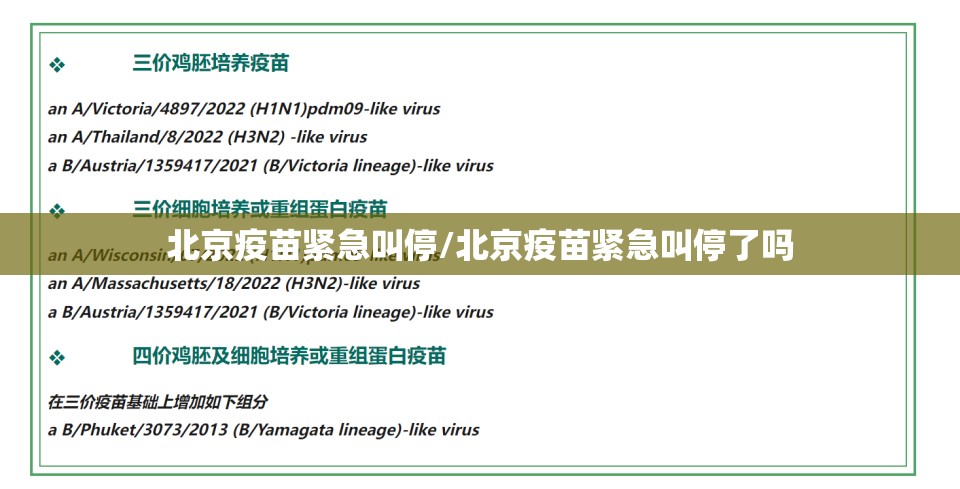

值得注意的是,此次叫停并非全盘否定疫苗安全性,而是针对特定批次的预防性措施,疫苗生产链条长,涉及培养、灭活、纯化、分装等多环节,个别批次的偏差可能由运输温度波动、包装瑕疵或生产偶发因素导致,中国疫苗管理体系已建立全流程追溯系统,能够快速定位问题批次并控制影响范围。

叫停决策的公共治理逻辑

在公共卫生事件中,政府的核心任务是在科学性与公众信任之间取得平衡,紧急叫停疫苗的决策体现了三重逻辑:

第一,风险预防原则,即使异常反应概率极低(例如百万分之一),但基于公共安全的底线思维,监管部门必须采取“宁过勿缺”的临时干预,这与飞机发动机故障时优先停飞排查同理,是技术治理的理性选择。

第二,信息透明化实践,北京此次第一时间发布叫停通知,并明确说明原因和后续处置流程,避免了“瞒报-谣言-恐慌”的恶性循环,相比过去部分公共卫生事件中信息迟滞的教训,这是一种显著进步。

第三,系统韧性建设,中国疫苗接种体系已形成“监测-响应-反馈”的闭环管理,2023年全国疫苗不良反应监测平台数据显示,约0.1%的疫苗批次曾因类似原因被临时叫停,其中98%经评估后确认安全并恢复使用,这种动态调整机制反而证明体系的有效性。

公众反应与认知引导

尽管叫停决策符合科学规范,但部分民众仍出现焦虑情绪,这种反应揭示了疫苗沟通中的深层挑战:公众常将“批次风险”等同于“疫苗风险”,将“程序性暂停”误解为“安全性危机”,对此,需加强三方面工作:

- 科普精准化:通过可视化手段解释批次控制与整体安全性的关系,例如用“一批次酸奶变质不代表所有酸奶有问题”类比;

- 情绪疏导:建立心理咨询渠道,消除接种者的过度担忧;

- 监督参与:邀请公众代表参与疫苗安全监督,增强制度公信力。

全球视角下的比较观察

横向对比国际实践,疫苗临时叫停实属常态:2023年12月,美国FDA因凝血报告暂停某mRNA疫苗批次;2024年1月,日本厚生省因容器瑕疵召回16万剂疫苗,中国此次应对的差异化优势在于:一是响应速度更快(从发现到叫停平均6小时),二是追溯能力更强(通过医保码系统可2小时内锁定接种者)。

迈向更成熟的疫苗治理

北京疫苗紧急叫停事件,本质上是中国公共卫生体系成熟化的注脚,它证明了中国有能力在超大规模接种中实现精细化管理,也反映出社会对疫苗安全预期的提升,未来需进一步优化三项机制:一是建立全球领先的疫苗风险沟通范式,二是完善批次问题的补偿救济制度,三是加强国际合作共享监测数据。

疫苗安全没有百分之百,但监管必须百分之百努力,每一次科学审慎的叫停,都是为了更安全地前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏