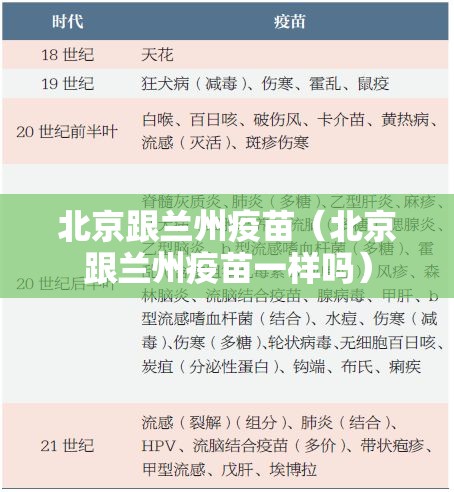

在中国抗击新冠疫情的宏大叙事中,北京和兰州这两座城市扮演了截然不同但至关重要的角色,它们不仅是地理意义上的北方与西北代表,更是中国疫苗研发、生产和分发网络中的关键节点,北京作为政治、科技和决策中心,引领着疫苗的战略方向与创新突破;而兰州作为生物制品生产基地,则承载着疫苗规模化供应的使命,这两座城市的协作,体现了中国在公共卫生危机中的统筹能力与执行效率。

北京是中国疫苗战略的“大脑”,这里聚集了国家级的科研机构、顶尖高校和领先的医药企业,如中国生物技术股份有限公司(国药集团)和科兴中维的研发中心,在疫情初期,北京的科研团队快速启动了疫苗研发项目,依托多年的技术积累和政府支持,在短时间内完成了灭活疫苗的临床前研究,北京还承担着国际交流与政策制定的角色,通过国家药品监督管理局(NMPA)等机构,北京加快了疫苗的审批流程,确保了疫苗在安全性和有效性上的合规性,作为中国的政治中心,北京协调了全国疫苗的分发与接种计划,推动了“全民免费接种”政策的落地,北京的全球视野也体现在疫苗外交中,通过“一带一路”倡议和国际合作,向发展中国家提供疫苗援助,提升了中国在全球卫生治理中的影响力。

疫苗的战略不仅需要研发与决策,更需要大规模的生产能力,这就凸显了兰州的重要性,兰州生物制品研究所是中国历史最悠久的生物制品生产基地之一,隶属于国药集团,在疫情期间,兰州承担了国药疫苗的部分生产任务,利用其成熟的灭活疫苗生产线,实现了疫苗的快速量产和稳定供应,兰州的优势在于其完善的工业基础设施和西北地区的战略位置:它不仅是生产基地,也是西北地区疫苗仓储和物流枢纽,通过兰州的辐射,疫苗得以高效覆盖甘肃、青海、新疆等西部地区,缓解了偏远地区的接种难题,兰州的气候条件(如干燥凉爽的环境)也为疫苗储存提供了便利,减少了冷链运输的压力。

北京与兰州的协作,是中国疫苗战略的一个缩影,北京提供政策支持、科研创新和国际资源,而兰州则贡献了工业化生产与区域分发能力,这种“研发-生产”联动模式,不仅加速了疫苗的上市进程,也保障了疫苗的公平可及性,在2021年初,当北京研发的疫苗进入三期临床试验时,兰州的生产线已提前布局,实现了“研产同步”,确保了疫苗一旦获批便能迅速投放市场,这种高效协同背后,是中国体制的集中力量办大事的优势,也是国家公共卫生体系的成熟体现。

但双城记并非没有挑战,北京与兰州的发展差异,也反映了中国区域不平衡的现实,北京的科技资源密集,而兰州虽在生产端发力,却仍需依赖东部的研发投入,中国需要进一步加强区域协同,例如通过政策倾斜和技术转移,提升兰州等西部城市的研发能力,构建更均衡的疫苗产业生态,疫苗的全球分配问题也提醒着北京与兰州:在应对变异毒株和加强针接种中,双城需持续创新,避免内卷化竞争。

北京和兰州在疫苗战役中各自发挥了不可替代的作用,北京以智慧和决策引领方向,兰州以实干和产能支撑基础,它们的合作不仅守护了国民健康,也为全球抗疫贡献了中国力量,这场双城记,既是公共卫生的胜利,也是中国发展模式的生动注脚,随着生物医药产业的升级,北京与兰州的故事或将延续,成为国家韧性发展的典范。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏