2022年春夏之交,广州这座南中国最大的城市再次面临疫情考验,随着奥密克戎变异株的快速传播,荔湾区、白云区等多个区域相继被划定为封控管控区,一道道水马围栏划分出不同风险区域,却围不住这座城市应对危机的智慧与温度,广州的封控管控实践,不仅是一场疫情防控战,更是一次城市治理能力与人文精神的集中展示。

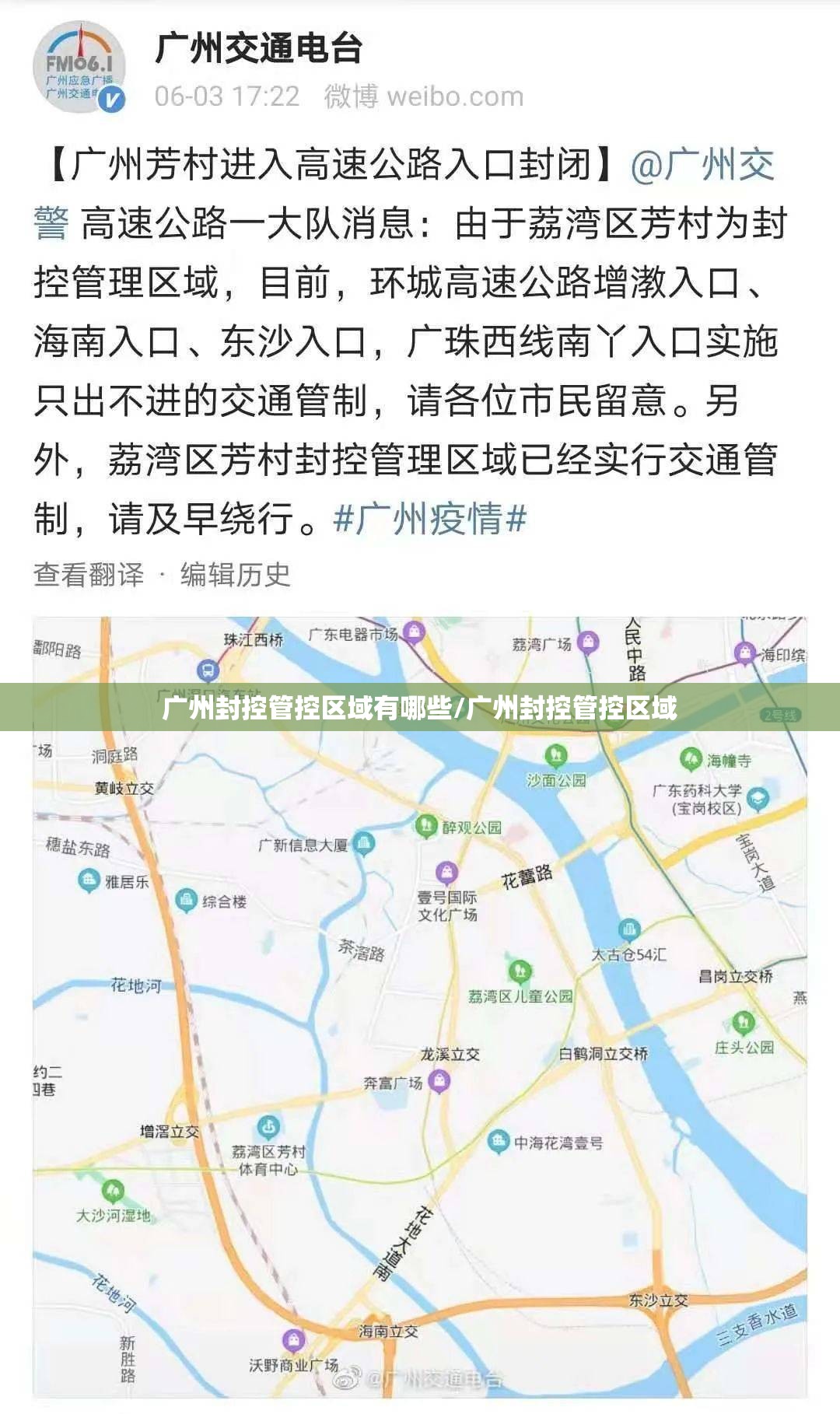

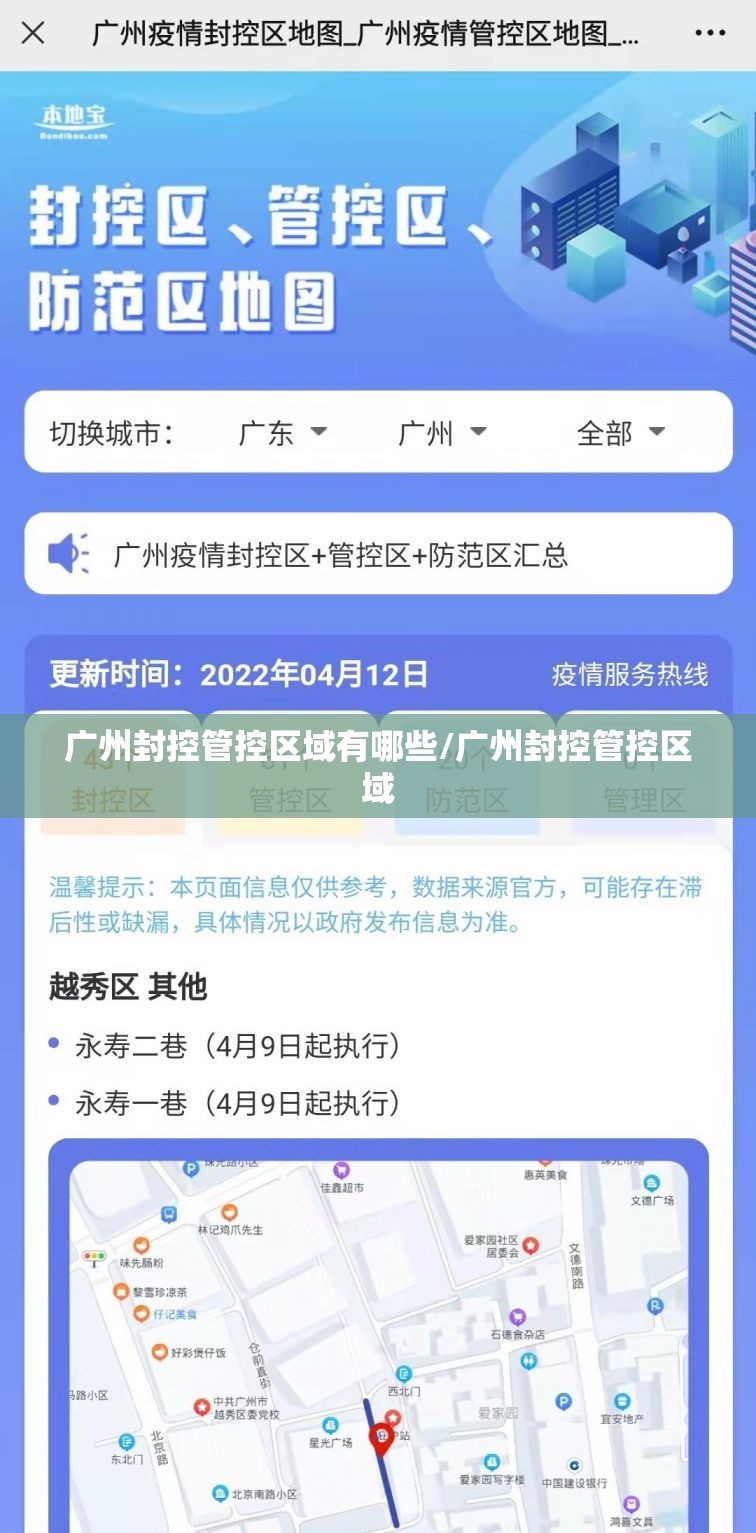

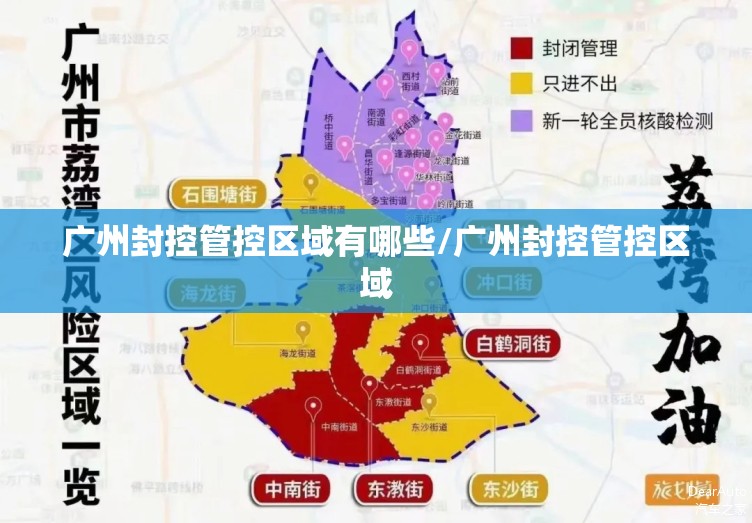

广州的封控管控区域实行分级分类精准管理,形成“封控区-管控区-防范区”三级管理体系,封控区实行“区域封闭、足不出户、服务上门”,管控区遵循“人不出区、严禁聚集”,防范区则落实“强化社会面管控、严格限制人员聚集”等措施,这种精细化区分避免了“一刀切”的弊端,最大限度减少了疫情对经济社会生活的影响。

在管控区域内,一支由社区工作者、下沉干部、志愿者和物业人员组成的服务保障体系迅速建立,荔湾区某封控小区内,志愿者组建了“跑腿小队”,每天收集居民需求,为老人买药、为孩子送书、为家庭送菜,一位志愿者告诉记者:“我们建立了楼栋微信群,每户有什么需求,第一时间响应,特殊时期,大家更像一个大家庭。”这种邻里互助的模式,成为封控区内温暖的人文风景线。

物资保障是封控管理的重中之重,广州创新推出“线上下单、线下配送”的无接触配送体系,各大商超与电商平台加强备货,确保封控区生活物资供应充足、价格稳定,在白云区某管控区域,政府设置了临时物资供应点,每天供应新鲜蔬菜、肉类和水果,居民可分时段错峰购买,既保障了生活需求,又避免了人群聚集。

医疗保障是封控区管理的另一大挑战,广州建立了封控管控区域居民医疗服务保障专班,设立定点医院,开通绿色通道,对于需要定期血透的尿毒症患者、需要产检的孕妇、需要化疗的肿瘤患者等特殊群体,社区会登记造册,安排专车接送就医,药品需求方面,居民可通过互联网医院线上问诊,药品由志愿者配送上门,这些周到安排解决了封控区居民最担忧的健康问题。

广州作为外来人口众多的超大城市,封控管控区域内住着大量外来务工人员,他们的生计问题同样得到关注,政府出台了临时救助政策,为困难群体提供基本生活保障;一些商会和企业也发起互助行动,为被困务工人员提供食宿帮助,这种对弱势群体的关怀,体现了城市管理的温度与包容性。

封控管控区域内的心理健康问题也不容忽视,广州组织心理专家和社工开通心理援助热线,为居民提供情绪疏导服务,在中小学生居家学习期间,教育部门安排了线上心理课程,帮助青少年应对疫情带来的焦虑和压力,这些软性支持,成为封控管理体系中不可或缺的一环。

广州的封控管控实践积累了宝贵经验:一是早发现、快处置,将疫情扑灭在萌芽状态;二是精准划分风险区域,避免过度防控;三是保障体系周密完善,解决居民实际困难;四是科技赋能,运用大数据提高管理效率;五是社会参与,形成政府与市民的抗疫合力。

疫情终将过去,而城市治理的经验教训值得长久铭记,广州封控管控区域的管理实践表明,面对公共危机,既需要坚决果断的防控措施,也需要人文关怀的温度;既需要政府的科学决策,也需要市民的理解配合,这种上下同欲、共克时艰的精神,正是广州这座千年商都始终保持活力的秘诀所在。

当最后一道围栏拆除,当生活重归常态,这段特殊时期的记忆将转化为城市前进的动力,广州在封控管控中展现的韧性、智慧和温度,不仅守护了市民的健康安全,更为我们思考超大城市治理现代化提供了宝贵启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏