自新冠疫情暴发以来,“封控”与“解封”成为人们生活中无法绕开的话题,北京作为中国的首都,其防疫政策的每一次调整都牵动着千万人的心,随着疫情形势的变化,“北京何时解封”再次成为公众关注的焦点,这个问题看似简单,背后却涉及复杂的科学判断、政策考量和社会平衡。

要回答“北京何时解封”,首先需要理解“解封”的具体含义,在疫情防控的语境下,“解封”可能指多个层次:可能是某个小区或街道由高风险区降级,也可能是全市范围内的社会面管控措施逐步放宽,甚至是全面恢复正常生产生活秩序,不同层次的“解封”有着不同的时间表和判断标准。

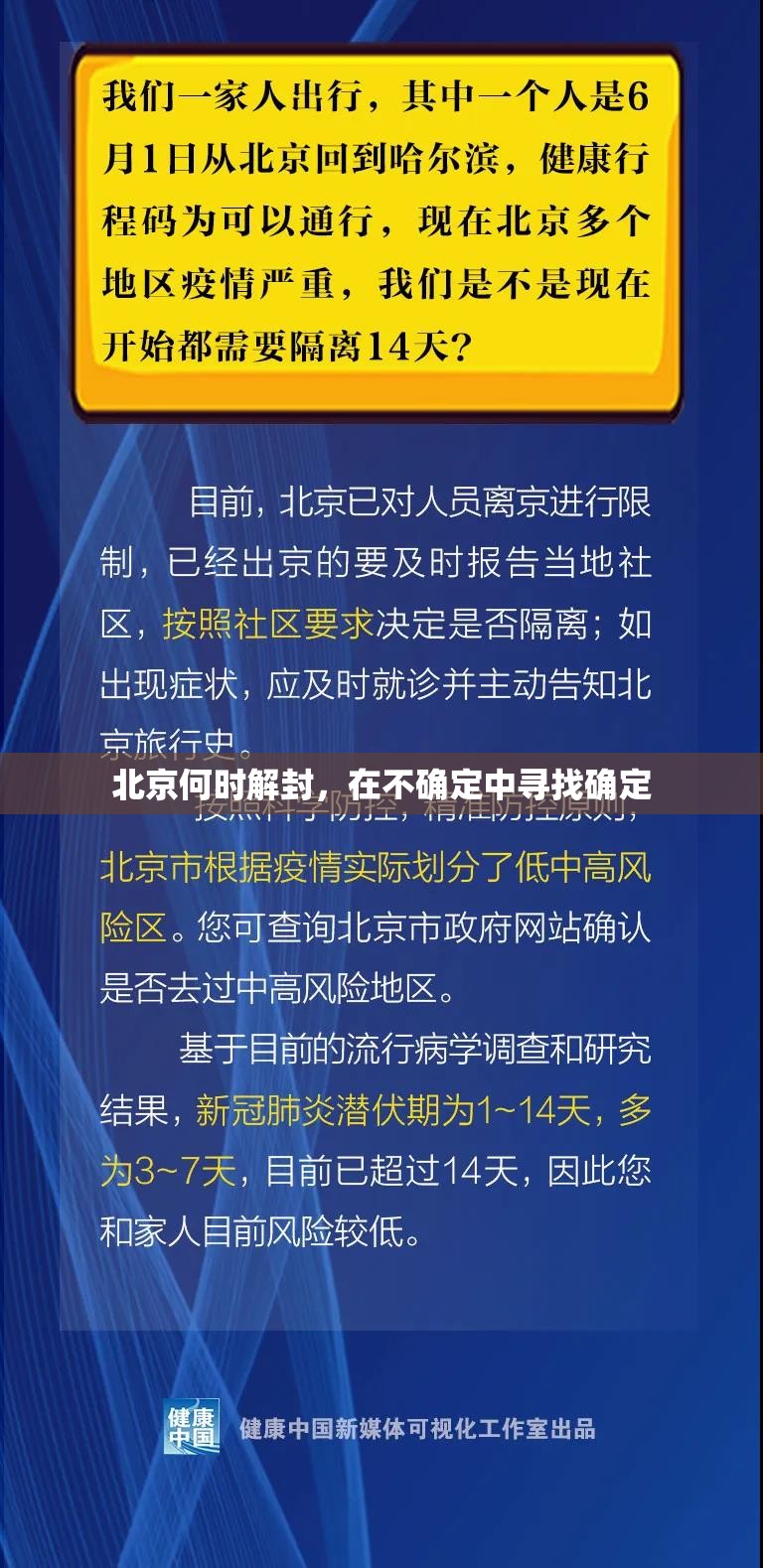

从科学防疫的角度看,解封时间取决于疫情数据的客观指标,通常包括每日新增感染人数(特别是社区筛查发现的比例)、病毒传播的基本再生数(R0值)、密切接触者的排查管控情况等,当这些指标持续向好,达到国家疫情防控方案规定的标准时,解封便有了科学基础,病毒的变异性和传播的隐蔽性使得这些数据指标时常波动,解封时间也因此存在变数。

政策考量是另一重要维度,北京的防疫政策始终在“动态清零”总方针下,平衡疫情防控与经济社会发展之间的关系,决策者需要综合考虑医疗资源承载能力、民生保障需求、重要活动安排等多重因素,在重大政治活动或国际赛事期间,防控措施可能会更为严格;而在确保安全的前提下,也会适时推动复工复产,最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

社会心态与公众期待同样影响着解封的进程,长时间的封控管理难免会产生心理压力和焦虑情绪,“何时解封”的背后是人们对恢复正常生活的迫切渴望,政府部门在制定政策时,不仅要考虑防控效果,也要关注民生诉求,通过及时透明的信息发布缓解公众焦虑,增强社会信心。

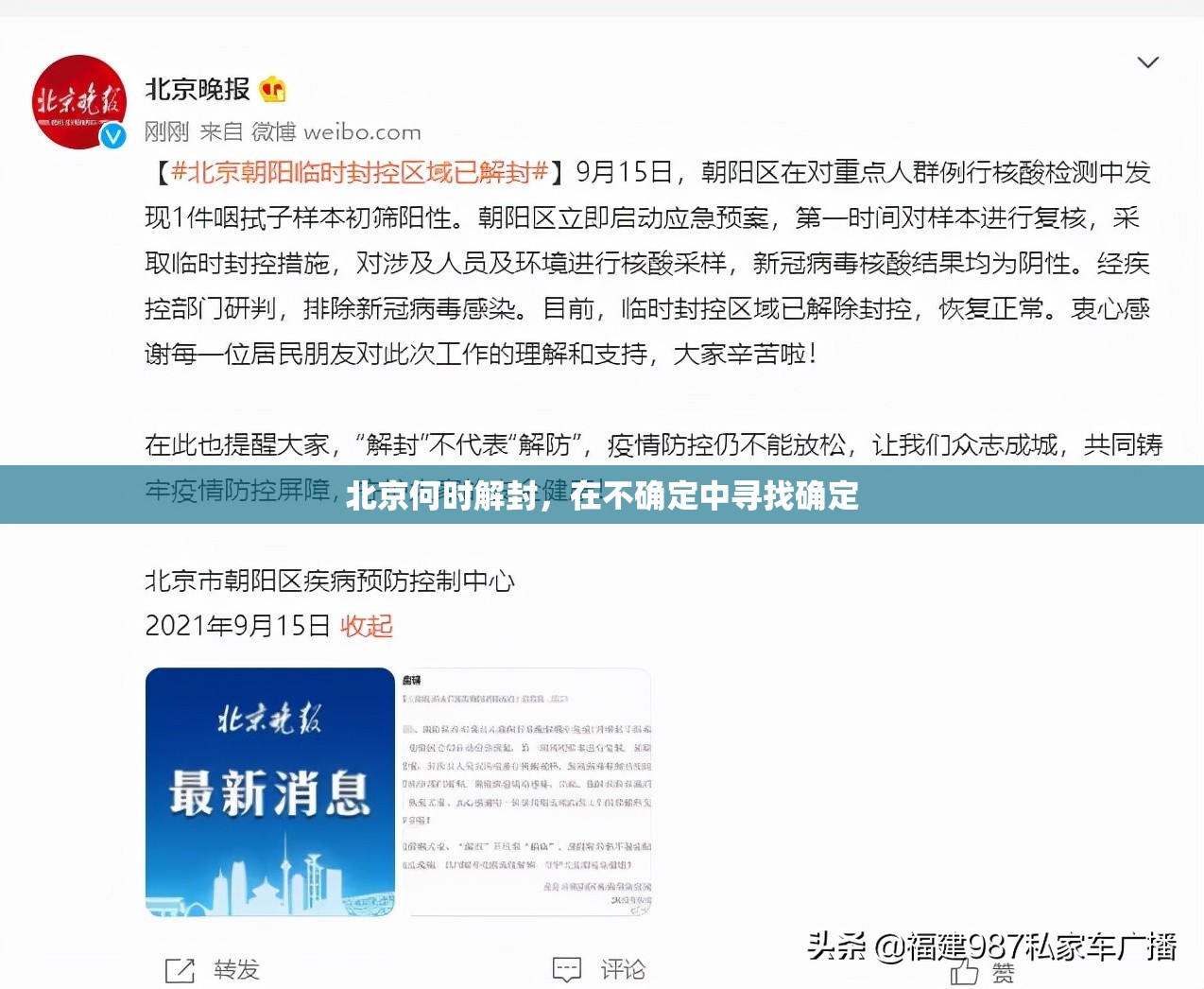

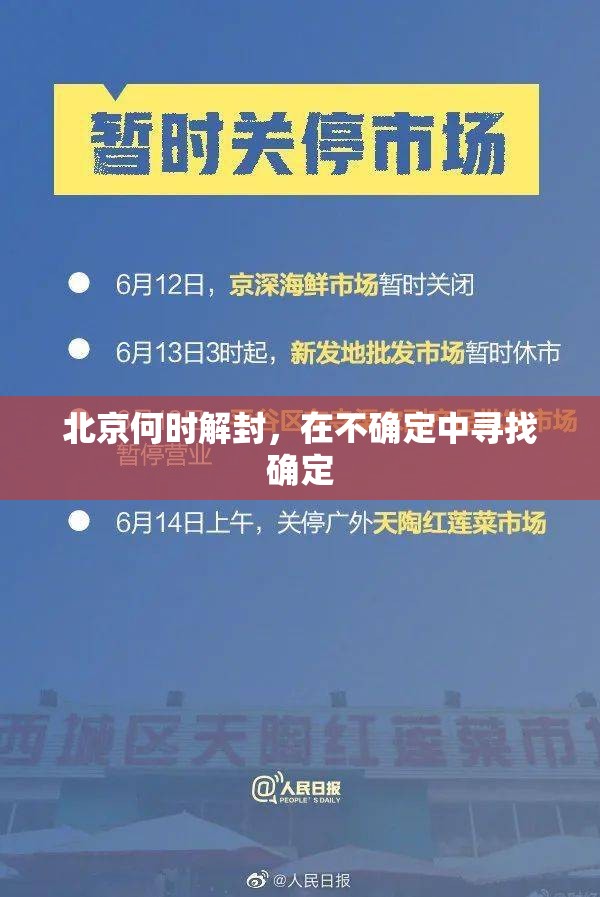

回顾北京近年来的防疫实践,我们可以看到一条清晰的路径:封控管理总是暂时的、有针对性的,而解封则是分区分级、逐步推进的,从2020年新发地市场疫情,到2022年多点散发病例,北京每次都能在疫情得到控制后有序解封,这得益于科学的防控体系和高效的执行力。

对于当下的北京而言,解封时间表仍然取决于疫情发展态势,但可以肯定的是,随着疫苗接种率的提高、防控经验的积累和医疗资源的加强,北京将更加精准地把握解封时机,最大限度减少疫情对人民生活的影响。

在等待解封的日子里,每个市民都不是被动等待者,遵守防疫规定、配合核酸检测、做好个人防护,这些看似微小的行动,实际上都在为早日解封贡献力量,解封不是某个特定时间点的突然转变,而是一个全社会共同努力的过程。

当问及“北京何时解封”时,我们或许应该换个角度思考:解封不是疫情的终点,而是我们学会与病毒共存的新起点,无论具体日期如何,我们正在通往正常生活的道路上稳步前行,这份确定性比任何时间表都更加重要。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏