7月份,随着夏日的热浪席卷中国两大都市——北京和上海,疫苗接种工作也进入了高效推进与常态化管理的新阶段,作为全国疫情防控的重点区域,北京和上海在7月份的疫苗接种工作中展现了高度的组织能力和市民的积极配合,不仅进一步巩固了免疫屏障,也为全国其他地区提供了可借鉴的经验,本文将深入探讨北京上海7月份疫苗接种的进展、特点、挑战以及未来展望。

疫苗接种进展:高效覆盖与精准推进

7月份,北京和上海的疫苗接种工作继续保持高效态势,据北京市卫生健康委员会数据显示,截至7月底,北京市累计接种疫苗剂量已超过4000万剂次,全程接种覆盖率超过90%,其中7月份单月接种量显著增加,主要集中在加强针和老年人群体的补种工作,上海市同样取得了显著成效,累计接种剂量突破4500万剂次,全程接种率接近95%,7月份重点推进了60岁以上老年人和青少年的疫苗接种,确保了免疫屏障的全面性。

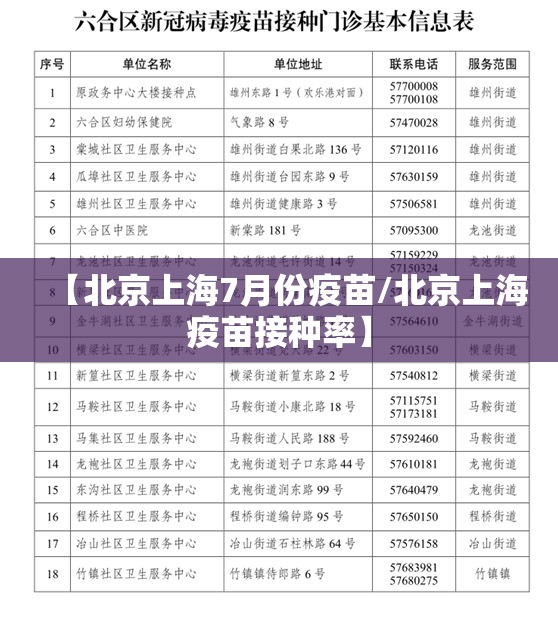

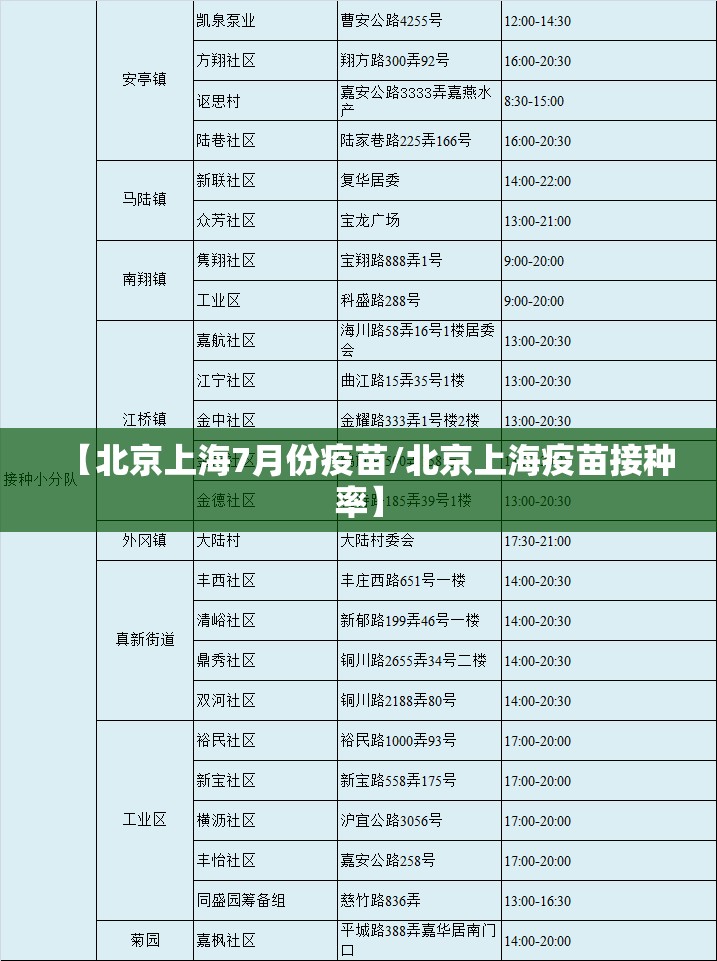

这一进展得益于两市政府的高效组织,北京市通过“定点接种+移动车队”相结合的方式,在社区、商场、学校等场所设置临时接种点,方便市民就近接种,上海市则利用数字化手段,通过“健康云”平台实现预约、接种和查询的全流程管理,减少了排队时间,提高了接种效率,7月份,两市的疫苗接种点日均接种量均保持在较高水平,尤其是在周末和节假日,接种工作并未松懈,体现了常态化管理的特点。

特点与创新:科技赋能与人性化服务

北京和上海在7月份的疫苗接种工作中,凸显了科技赋能和人性化服务两大特点,科技的应用大大提升了接种效率,北京市推出了智能预约系统,市民可通过手机APP实时查询接种点的人流情况,避免拥挤;上海市则利用大数据分析,精准推送接种提醒,特别是针对逾期未接种加强针的人群,通过短信和电话进行督促,确保了接种的及时性。

人性化服务成为7月份工作的亮点,针对夏季高温天气,两市的接种点均配备了降温设施,如空调、风扇和免费饮用水,并为老年人和行动不便者提供绿色通道,北京市还组织了“上门接种”服务,由医护人员深入社区和养老院,为特殊群体提供便利,上海市则注重青少年的接种体验,在学校设置临时接种点,并配备心理辅导员,缓解学生的紧张情绪,这些举措不仅提高了接种率,也增强了市民的满意度和信任感。

挑战与应对:应对变异毒株与公众疑虑

尽管接种工作高效推进,但7月份也面临一些挑战,首先是新冠病毒变异毒株的威胁,随着奥密克戎变异株的传播,北京和上海均出现了零星本土病例,这使得疫苗接种的紧迫性进一步增强,两市加强了疫苗对变异株有效性的宣传,并通过专家解读和媒体报道,提高市民对加强针重要性的认识,7月份正值暑期,人口流动性增加,两市在机场、火车站等交通枢纽加强了接种宣传,鼓励外来人员及时接种。

另一个挑战是公众对疫苗的疑虑,尽管接种率较高,但部分市民尤其是老年人仍对疫苗的安全性存有顾虑,北京市通过社区健康讲座和家庭医生上门解释等方式, addressing these concerns;上海市则利用社交媒体发布科普视频,邀请权威专家答疑解惑,7月份,两市的疫苗犹豫率显著下降,特别是在老年群体中,接种意愿明显提升。

常态化与长效管理

展望未来,北京和上海的疫苗接种工作将进入常态化与长效管理的新阶段,7月份的经验表明,疫苗接种不仅是应急举措,更是长期公共卫生体系的一部分,两市计划将接种工作与日常医疗服务相结合,例如在常规体检中纳入疫苗接种评估,确保免疫保护的持续性,随着新疫苗的研发和审批,北京和上海有望在年底前启动针对变异毒株的二代疫苗接种,进一步巩固防控成果。

北京和上海在7月份的疫苗接种工作中展现了高效、科技化和人性化的特点,为全国疫情防控提供了范本,两市将继续优化接种策略,应对潜在挑战,确保市民健康和社会经济的稳定发展,疫苗接种不仅是一场科学战“疫”,更是一场体现社会凝聚力和政府执行力的伟大实践。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏