呼和浩特市疾控中心疫苗接种点,一位母亲正凝视着护士手中的注射器,她的目光在科兴、国药北生、智飞龙科马等疫苗名称间游移不定,这座北方城市的居民们面对的不再是"有无疫苗"的焦虑,而是"选择何种疫苗"的理性抉择,从新冠灭活疫苗到腺病毒载体疫苗,从重组蛋白疫苗到正在研发中的mRNA疫苗,呼和浩特的疫苗图谱正在悄然改写中国北方公共卫生的叙事逻辑。

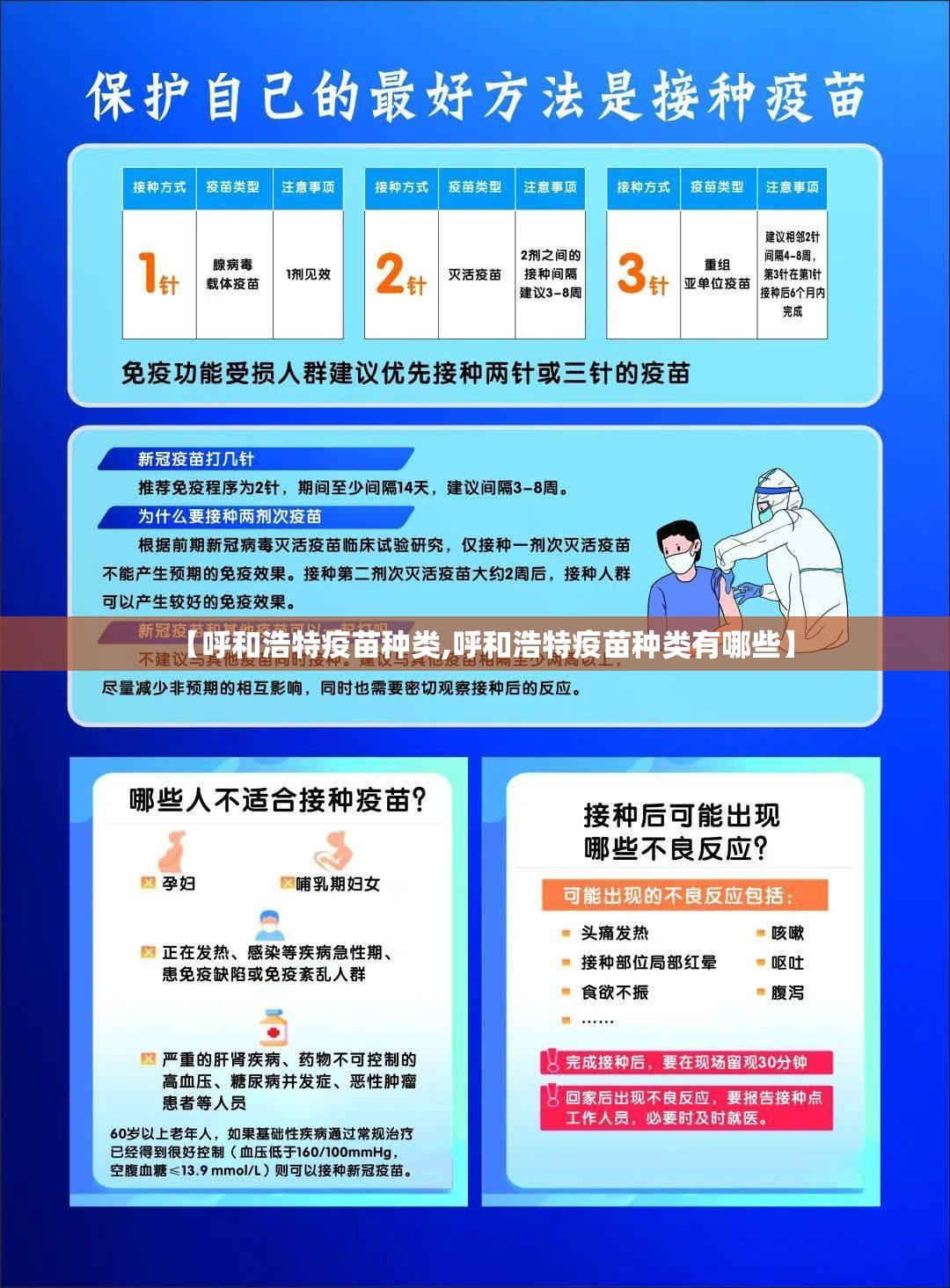

呼和浩特作为内蒙古自治区的政治经济中心,其疫苗战略呈现出鲜明的多元化特征,目前全市可供接种的疫苗主要包括:国药集团中国生物北京生物制品研究所的新型冠状病毒灭活疫苗、北京科兴中维生物技术有限公司的新型冠状病毒灭活疫苗、安徽智飞龙科马生物制药有限公司的重组新型冠状病毒疫苗(CHO细胞)以及康希诺生物股份公司的重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体),这种多技术路线并行的策略,不仅确保了疫苗供应安全,更为不同年龄层和健康状况的市民提供了个性化选择空间。

在2021年疫苗供应最紧张的时期,呼和浩特建立了"疫苗调度指挥中心",通过智能化物流系统实现了疫苗从出厂到接种点的全程冷链监控,数据显示,全市日最大接种能力达到8万剂次,在内蒙古体育馆设立的方舱接种点曾创下单日接种1.2万剂的纪录,这种接种效率的背后,是3000余名医护人员昼夜不停的坚守,是社区工作者逐户摸排的细致,更是无数市民在严寒中有序排队的文明写照。

特别值得注意的是,呼和浩特针对牧区特点创新实施"移动接种队"模式,装备完善的疫苗接种车深入希拉穆仁草原和武川县山区,为牧民提供上门服务,镶黄旗一位老牧民在接种后感慨道:"以前是我们追着牛羊跑,现在是疫苗追着我们跑。"这种以人为本的接种策略,使全市疫苗全程接种率在2022年6月就突破了92%,构建起名副其实的免疫屏障。

然而技术层面的成功只是故事的一半,疫苗推广过程中遭遇的信任挑战同样值得深思,初期部分市民对疫苗副作用的担忧、对接种必要性的怀疑,甚至各种谣言传播,都曾给接种工作带来阻力,卫生部门通过蒙汉双语科普宣传、专家在线答疑、接种者现身说法等方式,逐步消解了公众疑虑,这个过程揭示了一个深层真相:疫苗不仅是医学产物,更是社会信任的载体。

从更广阔的视角看,呼和浩特的疫苗实践具有超越防疫本身的意义,它展示了中国城市在公共卫生危机中的响应能力,体现了"人民至上"理念在基层的落地实施,当七旬老人在社区中心完成接种,当大学生在校园接种点留下笑脸,当外来务工人员享受平等接种服务,这些场景共同构成了一幅公民与政府互信共建的生动画卷。

疫苗种类多元化背后,是应对病毒变异的前瞻性布局,随着奥密克戎变异株的出现,呼和浩特已开始部署针对性的加强免疫接种,科研人员指出:"没有一种疫苗能提供百分之百的保护,但多种疫苗策略最大程度降低了病毒突破防线的概率。"这种科学理性的态度,正是应对未来可能出现的公共卫生挑战最宝贵的财富。

呼和浩特的疫苗故事尚未完结,随着第二代疫苗研发进展和接种策略优化,这座城市继续在疫情防控与正常生活间寻找平衡点,那些曾经承载疫苗希望的注射器,不仅向人们体内注入了免疫蛋白,更向社会肌体注入了共克时艰的勇气与智慧,在这片古老的土地上,疫苗构筑的不仅是生物意义上的免疫屏障,更是一种现代文明的社会契约——通过共享的医疗进步,守护每个个体的尊严与安全。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏