"请出示北京健康宝绿码、48小时内核酸检测阴性证明、抵沪后承诺完成'三天三检'..."上海虹桥机场到达层回荡着冰冷的广播声,仿佛一道无形的屏障将京沪两座超级城市隔开,来自北京的旅客李先生拖着行李箱,在层层检查关卡前露出疲惫而困惑的神情——这已是他本月第三次因公务穿梭于京沪之间,每次都要重新适应变化的防疫政策,上海机场对北京旅客的特殊政策,表面上是一套精密科学的防疫机制,实则折射出中国特大城市治理现代化进程中深层次的制度困境与人性悖论。

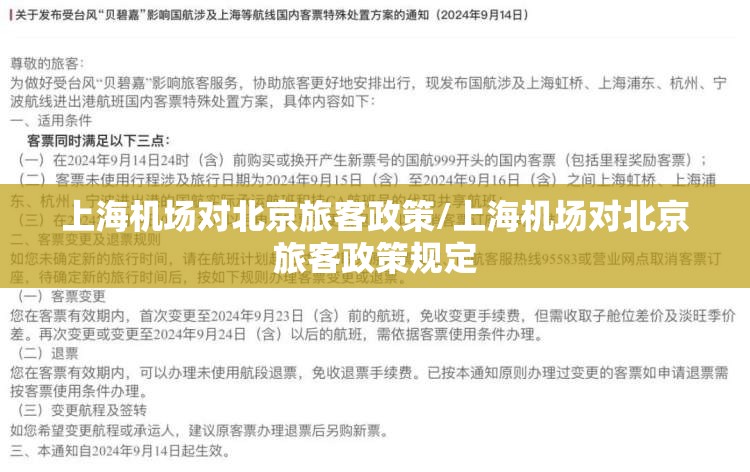

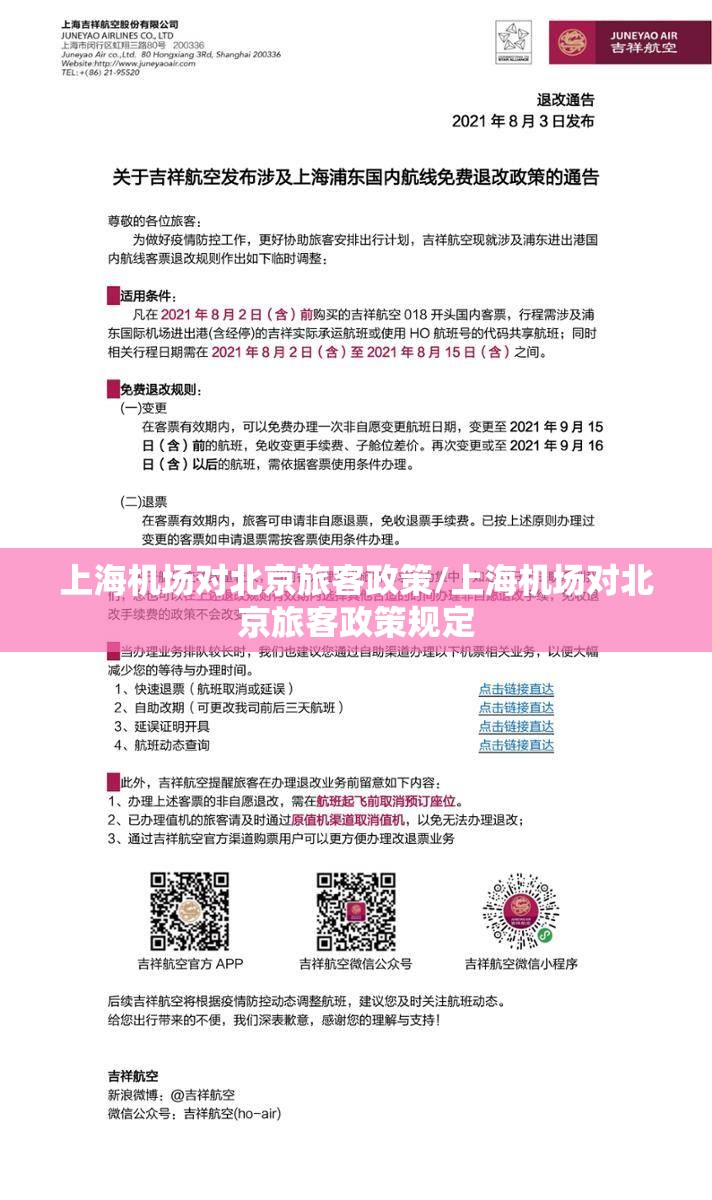

上海对北京旅客采取"精准防控、分类施策"的管理模式,其政策架构呈现多层级、动态性特征,第一道防线是远端管控,购票值机时查验"北京健康宝"绿码及48小时内核酸证明;第二道是落地检测,机场设置专用通道进行核酸采样;第三道是社区追踪,要求旅客通过"随申办"进行信息登记并承诺完成后续健康监测,这套体系看似严丝合缝,却在执行中暴露出各行政区标准不统一、政策传达滞后、应急响应机械化等问题,某次因北京突发疫情,上海机场在未提前公告的情况下突然要求北京旅客集中隔离,导致数百名旅客滞留机场达12小时,引发广泛争议。

这套政策体系背后隐藏着深刻的治理逻辑冲突,技术治理主义者推崇"数字围栏",认为通过健康码、行程轨迹、核酸检测等数据链条可以实现精准防控;而人文治理学派则质疑这种"代码统治"对公民权利的侵蚀,更具悖论的是,京沪作为中国城市化水平最高的两大标杆城市,本应在危机应对中展现治理协同性,却在实际操作中形成了隐形的政策竞争关系,2022年冬季,北京某区出现零星病例后,上海立即将该区旅客隔离标准从"3天居家监测"升级为"7天集中隔离",这种"超调反应"暴露了地方治理中的保守主义倾向。

政策执行过程中的人性化缺失尤为凸显,老年旅客因不会操作智能手机在机场焦急无助;商务人士因核酸检测时间差错过重要会议;带幼儿的家庭在冗长流程中身心俱疲,更值得深思的是,这些政策无形中制造了地域标签化——"北京旅客"被简化为潜在的风险载体,遭遇隐性歧视,有旅客苦笑道:"我的健康码比我的脸更决定我是否受欢迎。"这种数字身份的政治经济学,正在重塑当代中国的人际信任模式。

从更宏观视角看,京沪双城间的政策博弈反映的是中国超大城市治理的深层矛盾,在维护公共卫生安全与保障经济社会运行之间,在统一指挥与地方自主之间,在技术效率与人文关怀之间,难以找到最佳平衡点,上海作为中国对外开放的枢纽,其政策制定不仅关乎国内城市治理,更直接影响国际社会对中国治理能力的认知,过度严苛的防控措施可能导致商业活力下降,而过于宽松又可能引发疫情扩散风险——这种两难处境考验着决策者的智慧。

未来超大城市危机治理需要构建更具韧性的框架,首先应建立城际政策协调机制,避免"各自为政"造成的制度摩擦;其次要推进"智慧人文"治理模式,在数字化管理中保留人性化接口;最重要的是确立"科学防控、依法防控、人性防控"三位一体的原则,防止公共政策异化为机械式的技术操作,正如社会学专家所指出的:"真正的治理现代化不是建造更高的墙,而是编织更韧性的网。"

京沪双城记仍在继续,每天仍有成千上万的旅客穿梭于这两座城市之间,当李先生再次站在虹桥机场的检查站前,他期待的不是更先进的 facial recognition 系统或更复杂的算法模型,而是一个能够理解商务旅行必要性的政策解释,一个在严格执行的同时保留温情的实施方式,毕竟,任何治理的终极目标都应该是让城市更宜居,而不是更高效地排除"他者",在这场没有硝烟的防疫战争中,我们最终要守护的不是一套完美无缺的防控体系,而是那座连接人心的无形桥梁。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏