澳门街头罕见冷清,大三巴牌坊下不见摩肩接踵的游客,只有防疫人员的脚步声在石阶上回响,一千六百公里外的西安古城墙上,健康码突然化作数字囚笼,将千年帝都的繁华生生掐断,澳门与西安,这两座承载着异质历史记忆的城市,竟被无形的病毒链条捆绑于同一命运祭坛——这不是偶然的疫情传播,而是一场文明生存模式的极限压力测试,一次对人类聚居形态的残酷质询。

澳门在疫情中显露出其作为微型经济体的极端脆弱性,当博彩业这张唯一王牌被病毒轻易击碎,城市瞬间陷入功能性窒息,赌场霓虹的熄灭不仅意味着经济命脉的断裂,更暴露出单一产业结构的致命缺陷,西安的困境恰恰相反——作为多功能的超级城市机体,其庞杂的人口流动和复杂的城市运作机制,反而成为防疫体系难以承受之重,历史学者梭伦曾警示“繁荣滋生衰败的种子”,这两座城市的疫情遭遇,恰似对现代都市文明的双向讽刺:过度 specialization 与过度 generalization 竟同样不堪一击。

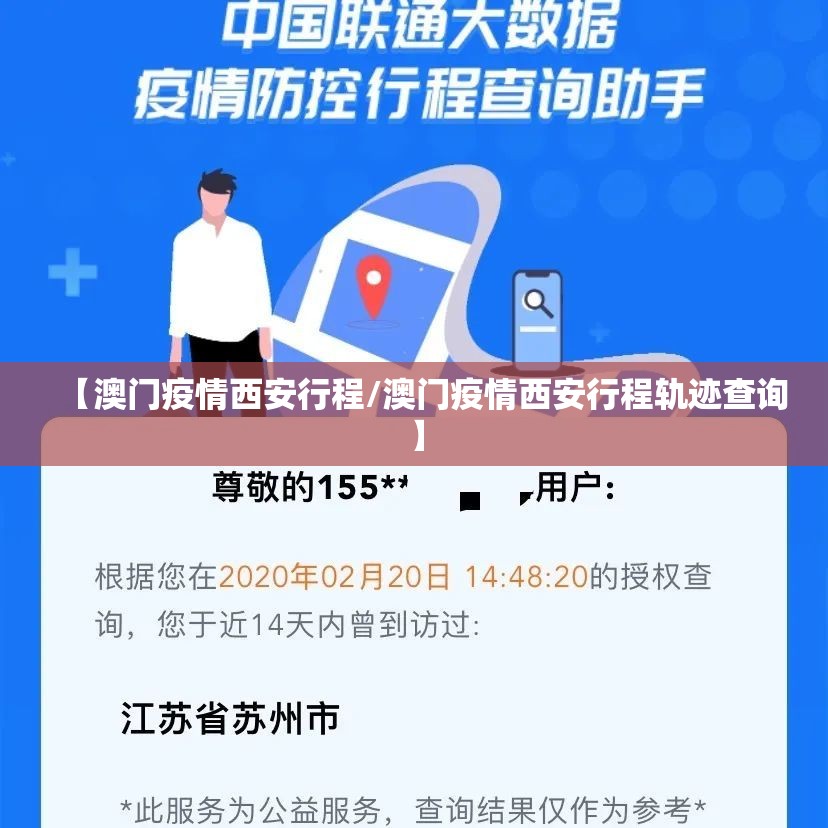

行程码和健康码在此刻展现出数字利维坦的双重面相,澳门凭借其细小疆域和高度数字化的社会治理,几乎实现了对每个个体的精准刻画和实时追踪,然而在西安,同样技术手段却陷入规模效应的陷阱——庞大人口基数使任何数字监控系统都显得捉襟见肘,技术神话在超大城市复杂性面前黯然失色,福柯笔下的“环形监狱”想象在此遭遇现实解构:监视的有效性不仅取决于监控之眼的锐利程度,更与被监视对象的数量级和复杂度成反比,当技术治理遭遇规模瓶颈,每个人都在数字迷宫中既被透视又被遗失。

这两座城市的疫情遭遇映射着更深层的文明困境,澳门自16世纪开埠以来,就一直生存在多种文明的夹缝中,这种杂交优势在常态下赋予其惊人韧性,却在非常时期转化为认同模糊的劣势,而西安作为中华文明母体上的古老都城,其强大的文化向心力在疫情中反而成为人员聚集的诅咒,历史学家汤因比曾言“文明死于自杀而非谋杀”,这两座城市在疫情中的挣扎,仿佛在演绎不同文明形态面对压力时的自毁机制——越是鲜明的文明特质,在危机中越可能转化为致命软肋。

或许真正的出路在于重新理解“韧性城市”的内涵,它不应是澳门式的单一产业优化,也不是西安式的无限规模扩张,而应是一种类似生物多样性的城市生态哲学,就像葡萄牙人在澳门留下的碎石路,既能排水又能呼吸;如同西安古城墙,既划定边界又不隔绝生机,城市需要培育一种“可废弃能力”——即某个子系统崩溃时不引发全系统瘫痪的冗余设计,这要求我们超越对效率的迷信,在规划中保留适当的“无效”空间和替代路径。

澳门疫情与西安行程的碰撞,最终指向人类聚居形态的终极悖论:我们既渴望聚集带来的文明火花,又恐惧聚集引发的毁灭风险,这两座城市的遭遇警示我们,未来城市的生命力或许不在于更高、更快、更强,而在于培育一种“反脆弱”的智慧——像芦苇般柔韧,随风弯曲而不折断,当赌城的轮盘停止转动,当古都的钟声暂时沉寂,我们听到的是人类文明需要重新寻找平衡的深切呼唤,在这个意义上,每一条疫情行程轨迹,都是写给未来城市的一封血书谏言。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏