澳门特别行政区居民抵达首都北京时,需持48小时内核酸检测阴性证明,抵京后24小时内完成一次核酸检测,抵京72小时内再次检测,这一看似简单的防疫指令背后,隐藏着一场精密的国家防疫体系大考,澳门入京防疫政策不仅是一道卫生防线,更是“一国两制”框架下区域协同治理的微观缩影,它折射出中国在超大规模人口流动中维持精准防控的政治智慧与制度韧性。

澳门入京防疫政策的制定绝非孤立的地方决策,而是国家防疫体系中的精密齿轮,从粤港澳大湾区健康互认机制到全国统一的健康码系统,澳门的防疫数据与内地实现了技术性接轨,这种数据流动的背后,是“一国”框架下制度协同性的极致体现——澳门虽实行资本主义制度,但在保障国家公共卫生安全这一核心利益上,与内地保持着高度一致性,政策要求中隐含的技术接口标准、数据验证机制、应急响应流程,无不体现着中央与特别行政区之间既保持适度差异性又实现必要统一性的治理艺术。

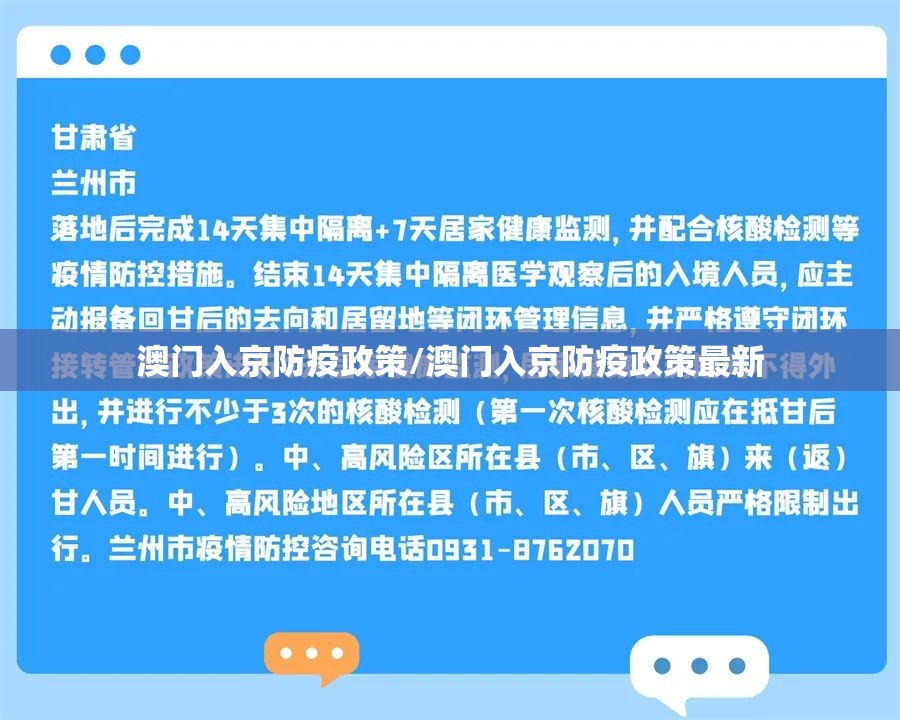

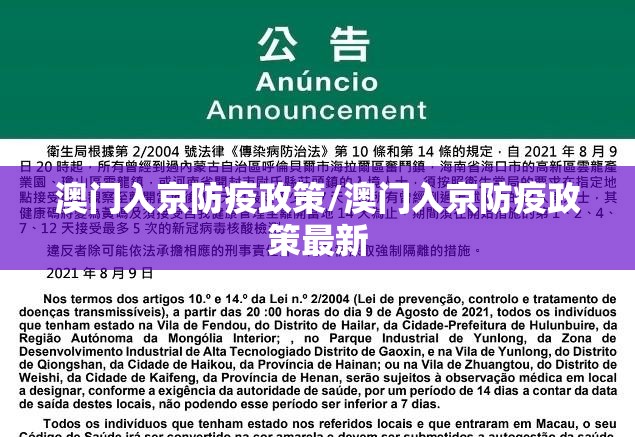

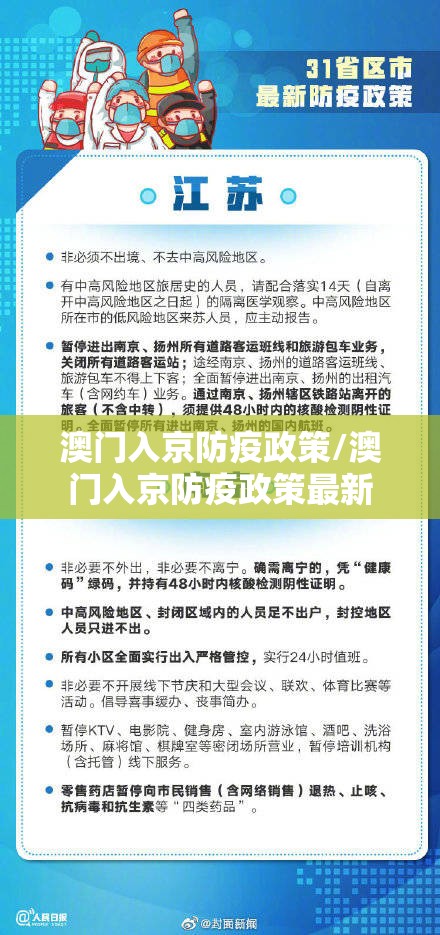

澳门入京防疫要求的变化曲线,精准映射了中国防疫政策的动态演进过程,2020年初期严格隔离期,到疫苗接种普及后的检测简化,再到奥密克戎时期的精准筛查,每个调整节点都与疫情发展态势、病毒变异特点及医疗资源储备形成高度联动,这种政策流动性展现了防控策略从粗放封锁到精准管控的进化轨迹——既避免“一刀切”对经济社会造成的损伤,又守住不发生规模性疫情的底线,特别值得注意的是,政策始终保持着对澳门境外输入风险的清醒评估,这座国际旅游城市的特殊地位使其成为外防输入的重要缓冲区。

澳门入京防疫政策在民生保障与经济发展维度展现出精巧的平衡术,政策未简单阻断人员往来,而是通过检测要求创造相对安全的流动条件,保障了澳门居民赴京就学、就业、经商的基本权利,这种有限制但非阻断的流动模式,既维护了澳门作为国际旅游城市的生存血脉,又守住了首都防疫安全底线,数据显示,即使在疫情高峰期,每日仍有数百人循此通道往来两地,支撑着京澳间经济文化交流的微循环,这种平衡体现出防疫政策已从单纯的公共卫生措施,演进为综合考量经济社会多元目标的复杂决策系统。

澳门入京防疫政策的执行过程,暴露出区域协作中的制度性摩擦,健康码互认初期的技术标准差异、核酸检测结果的时效性认定、隔离政策的区域衔接等问题,曾造成政策落地时的诸多梗阻,这些摩擦本质上源于不同法律体系、行政流程和技术标准在对接过程中的适应性调整,然而正是通过这些摩擦的不断调适,内地与澳门之间逐渐建立了更加完善的协同机制——从最初的个案处理到后来的标准化流程,展现了中国制度在实践中的自我修正能力。

澳门入京防疫政策的设计逻辑,彰显了中国防疫治理中的差异化精准理念,政策没有简单套用国际入境标准,而是基于澳门疫情长期低风险的特点给予相对宽松安排;同时也没有完全等同于内地城市间流动标准,保留了对境外输入风险的警惕性,这种差异化处理建立在对澳门特殊政治地位、疫情态势和实际需求的精准评估基础上,既体现了对“两制”差异的尊重,又确保了“一国”原则下的安全统一。

当世界深陷防疫疲劳与政策混乱的泥潭时,澳门入京通道依然保持着有序流动,这道看似平常的防疫指令,已成为中国超大规模国家治理现代化的微观案例,它证明了中国有能力在保持制度多样性的同时,构建起高效协同的公共卫生网络,这种精准防控与区域协作的范式,不仅适用于疫情防控,更为未来应对其他跨区域挑战提供了制度蓝图——在差异中寻求统一,在流动中确保安全,这或许正是中国这个庞大国度能够始终保持韧性与活力的治理密码。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏