澳门地区与台北的疫情动态成为公众关注的焦点,澳门在经历短暂波动后,疫情逐步趋稳;而台北则因新的防疫政策与病例变化引发热议,两地虽同属中国,但因社会制度、医疗资源及防疫策略的差异,呈现出不同的防控效果,本文将从疫情数据、政策应对、社会反应等角度,对比分析两地现状,并探讨其对未来公共卫生管理的启示。

澳门地区疫情:有效防控下的平稳过渡

-

疫情数据与趋势

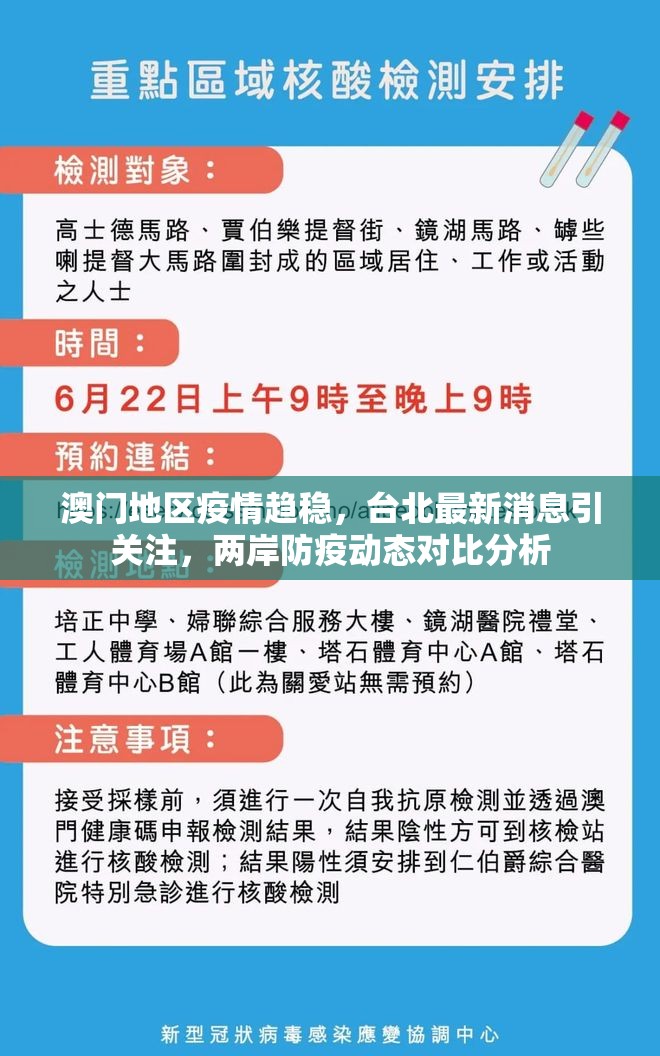

澳门自2022年6月爆发新一轮疫情后,通过严格的“动态清零”政策迅速控制扩散,截至2023年10月,澳门单日新增病例已降至个位数,且多为输入性病例,卫生局数据显示,疫苗接种率超过90%(含加强针),为防控奠定基础。 -

政策应对:精准防控与经济平衡

- 分级管控:按风险划分“红黄码区”,限制人员流动,避免全域封锁。

- 常态化核检:重点人群每日一检,免费提供快速抗原试剂。

- 经济纾困:推出电子消费券、税费减免,缓解旅游业压力。

-

社会反应与挑战

澳门居民对防疫政策配合度较高,但部分中小企业因长期限制面临经营困难,特区政府近期宣布逐步开放境外旅行团,试图在安全前提下复苏经济。

台北最新消息:防疫政策调整与争议

-

疫情现状与政策转向

台北市近期单日新增病例约2000例,较峰值下降,但社区传播链仍未完全切断,台湾地区防疫指挥中心宣布自10月起实施“类共存”策略,包括:

- 轻症者免隔离,仅建议自主健康管理;

- 取消公共场所体温监测;

- 逐步开放境外旅客免隔离入境。

-

争议焦点

- 医疗资源分配:部分医院急诊量超负荷,儿科病床紧张问题凸显。

- 政策摇摆:从“清零”到“共存”的快速转变引发民众担忧,尤其老年群体接种率不足(65岁以上仅75%)。

- 政治因素干扰:疫苗采购延迟、快筛试剂短缺等议题被舆论质疑。

-

社会影响

台北市民对政策调整态度两极:年轻群体支持恢复正常生活,但高风险人群批评政府“躺平”,餐饮、零售业复苏明显,但校园疫情频发导致家长抗议。

两地对比:制度差异与防控效能

-

资源调配能力

澳门依托中央政府支持,确保物资供应充足;台北则因国际采购受限,曾出现快筛试剂价格暴涨现象。 -

政策执行力

澳门通过行政立法联动强化防疫(如《应对大规模疫情应急处置预案》),而台北的“建议性措施”依赖民众自觉,效果参差不齐。 -

长期影响评估

澳门“清零”政策虽短期经济受损,但为开放预留缓冲期;台北“共存”策略或面临冬季疫情反弹风险。

启示与展望

- 澳门经验:证明高疫苗接种率+精准防控可减少社会代价。

- 台北教训:凸显防疫需平衡科学决策与民意诉求,避免政治化。

- 未来趋势:随着病毒变异,两地均需加强变异株监测,并探索跨境联防联控机制。

澳门与台北的防疫实践,折射出不同治理体系下的应对逻辑,在“后疫情时代”,如何兼顾生命健康与社会发展,仍是两岸共同面对的课题,科学、透明与协作,或为最优解的关键。

(全文共计约850字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏