2021年初冬,哈尔滨因疫情再度按下暂停键:公共交通停运、小区封闭管理、非必要场所关闭……这座冰雪之城以果断的措施应对病毒的突袭,而当这样的场景重现,无数人不禁回想起2020年初的武汉——那座在疫情风暴中坚韧屹立的城市,哈尔滨的停运,不仅是一个城市的应急响应,更是一面镜子,映照出中国抗疫之路的演变与挑战,当北方城市面临封锁,武汉怎么办?更重要的是,整个中国乃至世界该如何从历史中汲取智慧,走向更 resilient 的未来?

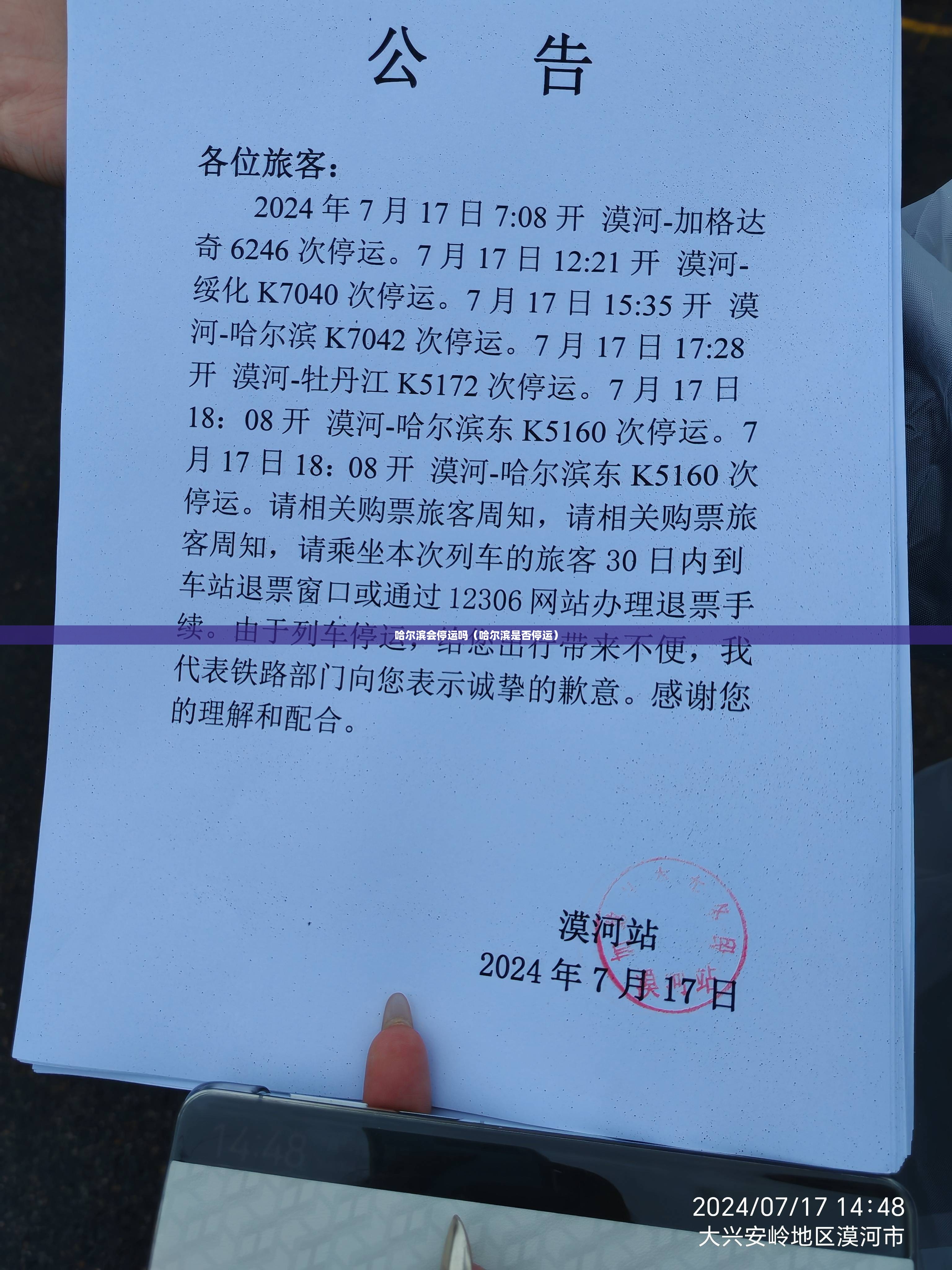

哈尔滨停运:精准防控与民生保障的平衡

哈尔滨的停运决策并非孤例,自2020年以来,中国多地在疫情局部爆发时都采取了类似措施,如石家庄、广州、厦门等,但与早期相比,当下的防控更强调“精准化”,哈尔滨在停运的同时,保障了基本生活物资的供应,建立了应急运输通道,并通过数字化手段(如健康码、行程追踪)减少社会成本,这种模式,既延续了“动态清零”的总方针,也试图在防控与经济运行间找到平衡点。

停运的背后是巨大的民生挑战:中小企业的生存压力、务工人员的生活困境、学生教育的连续性,以及公众的心理健康问题,哈尔滨的应对经验显示,局部封锁必须配套细致的民生保障网络——从社区配送服务到心理热线支持,从线上教育到就业帮扶,这一切,正是武汉曾用血泪换来的教训。

武汉的记忆:从封城到复苏的启示

2020年1月23日,武汉封城,这是人类历史上首次对千万级人口城市采取的大规模隔离措施,76天的封城,武汉付出了巨大的代价,但也为全球抗疫提供了关键窗口期,武汉的经验证明,极端措施在疫情初期是必要的,但长期依赖封锁则不可持续。

武汉的复苏之路更具参考价值:解封后,武汉通过大规模核酸检测、健康码应用、分级诊疗制度重建了社会信心,更重要的是,武汉的公共卫生系统实现了升级——发热门诊网络化、基层医疗强化、公众卫生意识普及,这些变化不仅让武汉在后续零星疫情中应对从容,也为其他城市提供了模板。

当哈尔滨停运时,武汉并未恐慌,相反,武汉以“前辈”的姿态,快速响应:派遣医疗队支援、共享防控数据、输出管理经验,这体现了中国抗疫的“全国一盘棋”思维——疫情无地域之分,协作才是核心。

未来之路:从应急到常态化的转型

哈尔滨停运和武汉的冷静,折射出一个更深层的问题:我们能否从持续的应急状态转向常态化防控?答案是肯定的,但需三个维度的进化:

第一,科技驱动的精准防控,大数据、人工智能和疫苗技术将成为主流,哈尔滨停运时,无人机配送和智能测温已广泛应用;武汉则通过“数字孪生城市”模拟疫情传播路径,防控应更依赖技术而非人力,减少社会干扰。

第二,公共卫生体系的根本性改革,武汉之后,中国加大了公共卫生投入,但仍有短板(如农村医疗资源不足),需建立跨区域预警机制、完善基层医疗网络,并将公共卫生教育纳入国民体系。

第三,全球协作与开放心态,病毒无国界,哈尔滨的停运提醒我们:孤立主义不可行,中国在疫苗援助、经验分享上已承担大国责任,但未来需更深入的全球合作——包括病毒溯源、药物研发和数据透明。

以信心与智慧面向未来

疫情哈尔滨停运了,武汉怎么办?这个问题背后,是中国人对抗疫的集体记忆与理性思考,从武汉到哈尔滨,中国用实践证明了“生命至上”的价值选择,但也揭示了防控与发展需动态平衡,我们或许无法完全避免局部停运,但可以通过科技、制度与人文关怀,让代价最小化、韧性最大化。

正如武汉樱花年年盛开,哈尔滨冰雪终将消融,人类与病毒的斗争是一场持久战,但以史为鉴、以智为刃,我们终能走向更安全的明天。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏