2022年深秋,银川市疫情防控指挥部发布的一则疫情报告在市民手机间悄然流传,这份看似平常的通报背后,是一座西北重要区域中心城市与病毒斗争的完整叙事,银川疫情报告不仅是一组冷冰冰的数据统计,更是观察中国城市公共卫生治理现代化的窗口,折射出疫情时代城市管理的精准化、科学化与人性化演进。

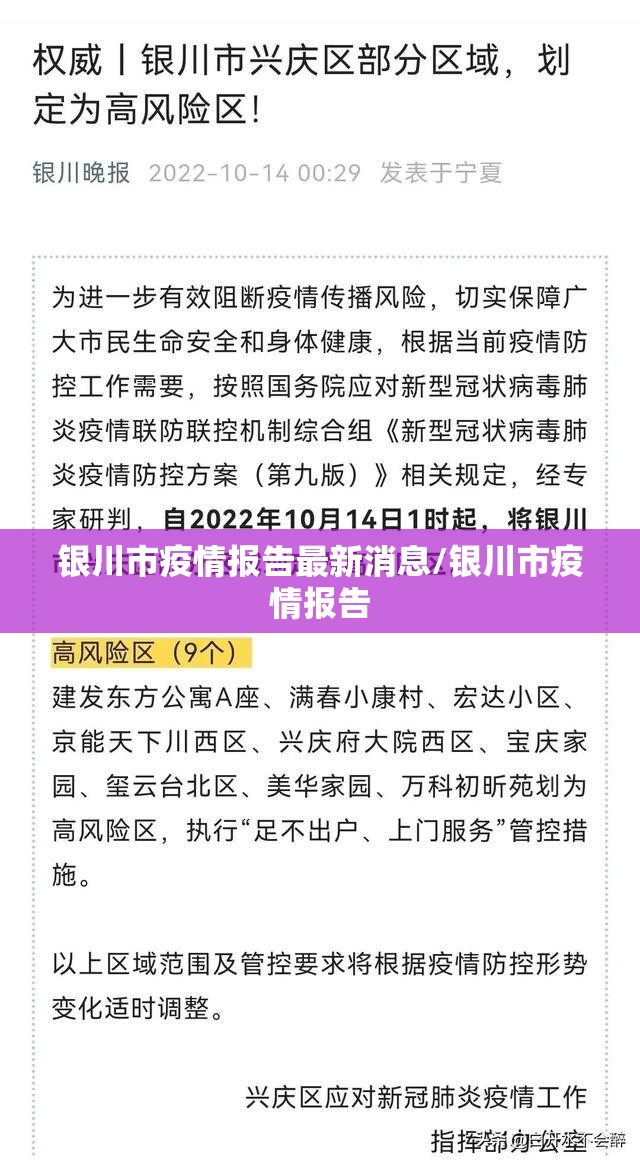

银川市疫情报告体系建立于科学数据采集基础之上,每份报告涵盖新增确诊病例数、无症状感染者数量、风险区域划定变更、流调溯源进展等核心指标,这些数据来源于全市超过100个核酸检测点、各级医疗机构和社区排查网络,通过“银川市疫情防控管理平台”实时汇总,经由疾控专家分析后形成权威报告,值得注意的是,银川报告系统特别注重区分感染来源,清晰标注“隔离管控发现”“社区筛查发现”或“高风险区筛查发现”,这种透明化处理既避免了社会恐慌,又为精准施策提供了依据。

疫情报告的演变史堪称银川治理能力提升的缩影,从2020年初首次疫情时的手工统计、纸质报送,到如今“一网统管”的数字化疫情报告系统;从最初简单通报病例数字,到现在包含传播链分析、风险提示、防控建议的综合性报告;从单一政府发布渠道,演进为政务公众号、新闻客户端、社区公告栏等多元立体传播网络,这种进化不仅体现了技术赋能,更反映了城市治理理念的深刻变革——疫情信息不再是内部掌握的决策参考,而是成为政府与市民风险沟通、共建防疫共识的桥梁。

疫情报告的字里行间蕴含着银川的抗疫策略,当报告显示“连续3日无社区新增”时,意味着防控措施见效;“出现不明来源病例”则触发应急响应机制升级,2022年“8·18”疫情期间,报告系统敏锐捕捉到农贸市场传播链,迅速将监管重心转向冷链物流排查,有效遏制了疫情扩散,这些报告如同城市免疫系统的诊断书,帮助决策者准确把握疫情脉搏,在“精准防控”与“最小影响”间寻找最佳平衡点。

每一份疫情报告背后,是数以千计的工作人员和市民的共同努力,流调人员彻夜追溯行程轨迹,社区工作者逐户登记居民需求,志愿者穿梭于封控区间运送物资,当报告显示“今日完成核酸检测98.7万人次”时,背后是医护人员连续12小时不吃不喝的坚守;当报告宣告“又一个封控区降级”时,承载着市民配合防疫的集体奉献,这些报告数据因此不再是冰冷的数字,而是城市共同体意识的温度计,测量着社会凝聚力的强度。

疫情报告制度也推动了银川公共卫生体系的现代化转型,基于疫情数据分析,银川市重新规划了医疗资源配置,在全区布局了15分钟核酸采样圈,建立了分级分层分流诊疗体系,健全了医药物资动态储备机制,这些变革使得银川在面对后续多轮疫情冲击时,展现出更强的应对能力和恢复韧性,疫情报告看似是阶段性总结,实则成为公共卫生体系持续改进的罗盘。

与国际同类城市相比,银川疫情报告体系凸显中国特色公共卫生治理的优势,既保持了疫情信息的权威性和及时性,又避免了过度披露个人隐私;既为科学决策提供支撑,又成为公众自我防护的指南;既服务于本地防控,又通过国家疫情网络直报系统为全国防控提供数据参考,这种兼顾效率与公平、统筹发展与安全的做法,为全球城市公共卫生危机管理提供了东方智慧。

银川疫情报告最终将作为重要史料存入城市档案,这些文档记录的不仅是病毒与人类的斗争,更是一座城市在危机中的成长与蜕变,当未来学者翻阅这些报告时,他们将看到的不仅是流行病学数据,更是一种文明应对危机的方式——基于科学、依托集体、面向未来,正如银川市疾控负责人所言:“每一份疫情报告都是我们对市民生命的郑重承诺,也是城市走向更健康未来的垫脚石。”

疫情终将过去,但疫情报告所承载的治理经验和人文精神将持续滋养这座城市,通过持续完善公共卫生报告体系和应急管理机制,银川正在构建更具韧性的健康城市,为市民打造更安全、更安心的生活环境,这份不断更新的疫情报告,最终将成为城市治理现代化进程中的生动注脚,见证着银川在挑战中不断前行的坚实步伐。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏