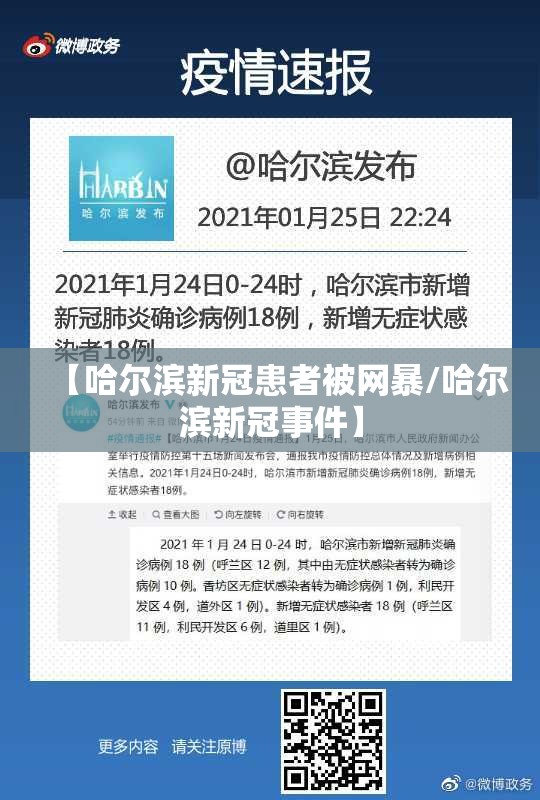

2021年初冬,哈尔滨再次成为新冠疫情的焦点,这一次,除了病毒本身的威胁,一部分确诊患者还面临着另一种无形的伤害——网络暴力,随着流调信息的公开,一些患者的行程轨迹被详细披露,原本出于公共卫生目的的透明化措施,却成了部分网民进行道德审判和人身攻击的依据,从指责“乱跑”到恶意揣测私生活,从人身攻击到家庭信息的曝光,这些网暴行为不仅加剧了患者的心理负担,更折射出网络时代下人性与道德的复杂面相。

哈尔滨的案例并非孤例,早在2020年,成都一名新冠患者因行程轨迹涉及多家酒吧而遭到全网嘲讽,被贴上“转场皇后”的标签;2021年,上海一位确诊老人因多次乘坐公交车和逛超市而被骂“毒王”,类似的事件反复上演,揭示了一个残酷的现实:在公共卫生危机中,部分人倾向于将病毒人格化,通过指责受害者来宣泄恐惧和焦虑,这种“谴责受害者”的心理机制,本质上是一种自我保护的扭曲形式——通过将疫情归咎于个体的“不负责任”,人们试图获得一种虚幻的控制感,仿佛只要自己“做得足够好”,就能避免感染。

这种网络暴力的后果是严重的,它对患者造成了二次伤害,确诊新冠本身已带来生理痛苦和心理压力,而网暴则加剧了他们的孤独感和羞耻感,哈尔滨一位被网暴的患者在接受采访时坦言:“比病毒更可怕的是人的恶意。”网暴可能引发“隐瞒疫情”的反效果,当患者因害怕被攻击而不敢如实报告行程时,流调工作的准确性将大打折扣,最终损害的是整个社会的防疫大局。

网络暴力的滋生,离不开技术环境的助推,社交媒体平台的低成本匿名性,使得攻击者可以轻易隐藏身份,逃避责任,算法推荐机制则可能放大极端言论,形成“回声室效应”,让负面情绪不断发酵,流调信息公示与隐私保护的平衡问题也值得深思——如何在确保公众知情权的同时,避免个人信息被滥用?哈尔滨当局在后续通报中已尝试对敏感信息进行模糊处理,但这仍需更完善的制度设计。

法律与道德的双重缺失,是网暴屡禁不止的重要原因,我国《网络安全法》明确规定不得利用网络从事侵害他人名誉、隐私等活动,但执法层面仍面临取证难、追责难的困境,更重要的是,许多参与者并未意识到自己行为的严重性,甚至以“正义”自居,这种集体无意识的暴力,恰恰反映了社会道德教育的短板——我们是否缺乏对弱者境遇的同理心?是否忽略了公共危机中团结互助的价值?

要遏制网暴现象,需多管齐下,平台方应加强内容审核,建立快速举报和处理机制;媒体和公众人物应引导理性讨论,避免煽情化报道;教育层面则需培养公民的媒介素养和同理心,而作为普通网民,我们或许更应时常自省:在敲下指责的评论前,是否曾试图理解对方的处境?在转发一条流调信息时,是否考虑过这可能带来的后果?

哈尔滨新冠患者的遭遇,是一面镜子,照见了疫情下的世道人心,病毒是我们共同的敌人,而非患者,在抗击疫情的战场上,科学防护与人性关怀本应相辅相成,当一座城市在寒冬中坚守时,最温暖的力量不是指责与分裂,而是理解与共情,唯有如此,我们才能真正战胜病毒,也战胜内心的恐惧与冷漠。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏