合肥市通报了一例新型冠状病毒确诊病例,打破了该市持续一段时间的本土零新增记录,这一消息迅速引发了社会各界的广泛关注,也再次提醒我们:疫情尚未结束,防控绝不能松懈。

病例基本情况与流调追踪

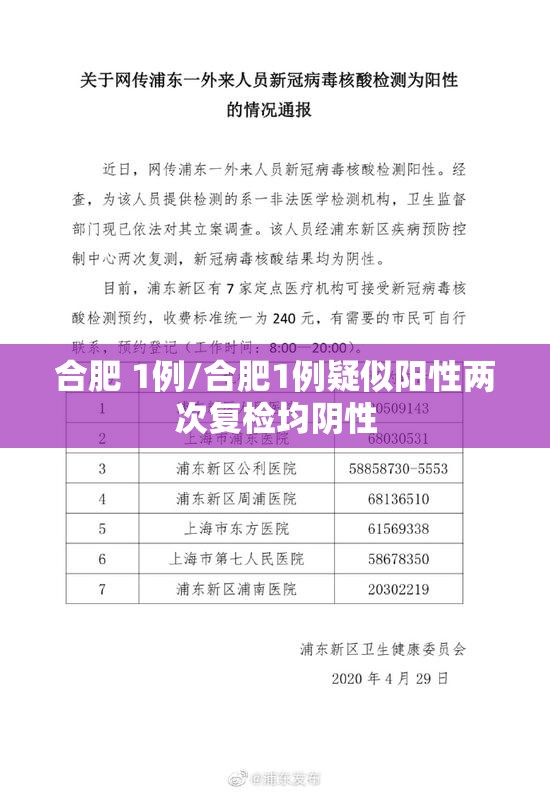

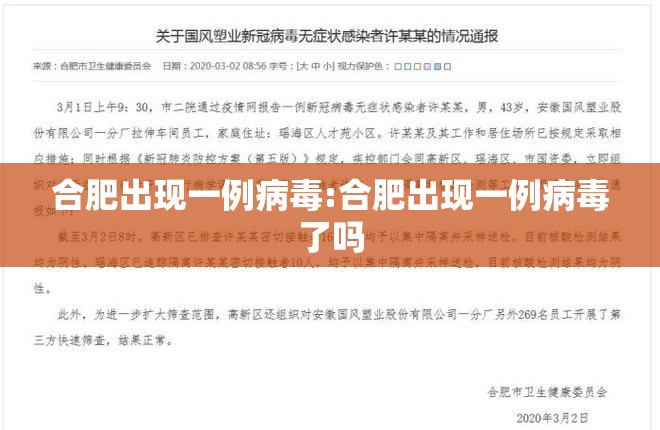

据合肥市卫生健康委员会发布的信息,该病例为一名34岁男性,居住于合肥市包河区,近期有省外旅居史,8月15日,他在常态化核酸检测中结果异常,经市疾控中心复核为阳性,随即被转运至定点医院隔离治疗,患者病情稳定,无明显症状,属于轻型病例。

疫情就是命令,合肥市迅速启动应急响应机制,组织开展流行病学调查、密接者排查、环境采样和区域管控等工作,截至8月17日,已排查密切接触者128人、次密切接触者365人,均已落实隔离管控,首次核酸检测结果均为阴性,相关场所已完成终末消毒,涉疫小区已实施临时封控,并开展全员核酸筛查。

病毒来源与传播链初步分析

初步流行病学调查显示,该病例感染的毒株为奥密克戎BA.5.2进化分支,与近期某省外疫情流行株高度同源,该变异株具有更强的传染性和免疫逃逸能力,是导致近期国内多地点状疫情的主要原因之一,病例在返肥后曾前往超市、餐馆等公共场所,活动轨迹相对复杂,存在一定的社区传播风险。

尽管源头初步明确,但具体传播链仍在深入核查中,值得注意的是,该病例在返肥后多次参与聚餐活动,且未严格落实“三天两检”等防控要求,这再次暴露出个别人员防控意识淡薄、落实防疫政策不到位的问题。

合肥市应急响应与防控措施升级

面对新的疫情输入风险,合肥市迅速行动,采取了一系列强化措施:

第一,加强社会面管控,暂时关闭棋牌室、网吧等密闭场所,严格限制大型聚集性活动,公共场所全面落实测温、扫码、戴口罩等要求。

第二,扩大核酸检测范围,在包河、庐阳等区域开展全员核酸检测,同时增加重点行业、重点人群的检测频次,力求早发现、早处置。

第三,强化跨区域协同,与相关省市建立信息共享和联防联控机制,加强对中高风险地区来(返)肥人员的排查与管理。

第四,加强宣传引导,通过媒体、社区通知等渠道,提醒市民非必要不前往疫情发生地区,返肥后主动报备并配合健康管理。

公众反应与社会情绪

疫情通报后,合肥市民普遍表现出理性与配合的态度,许多人在社交媒体上转发防疫提示,表达对防控工作的支持,也有部分市民感到焦虑,担心疫情反复会影响正常生活和经济活动,对此,合肥市政府多次强调,物资供应充足,医疗保障到位,不必恐慌抢购。

个别网民对病例的个人行为进行指责,甚至出现人身攻击,专家呼吁,疫情防控需要全社会共同努力,应避免对患者污名化,而是更多关注如何完善防控体系、提升个人责任意识。

启示与反思:疫情防控常态化下的挑战

合肥此次疫情虽然是个案,却具有重要的警示意义,它再次证明新冠病毒的传播极具隐蔽性和突发性,任何环节的疏忽都可能造成疫情反弹,随着奥密克戎变异株的流行,防控难度进一步加大,必须依靠更精准、更快速的响应机制。

更重要的是,这场疫情反映出常态化防控中仍存在短板,部分公众对防疫政策的疲劳感增强,执行力度有所下降;跨区域人员流动管理仍需优化;基层防控力量在不同区域之间存在不均衡等,这些问题都需要通过更科学的政策设计和更有效的社会动员来解决。

共同守护来之不易的防控成果

合肥一例病毒的出现,是一次提醒,也是一次考验,它告诉我们,疫情防控远未到可以放松的时候,只有政府、社会与个人形成合力,才能有效阻断传播链,降低疫情对经济社会的影响。

对于市民而言,要继续坚持戴口罩、勤洗手、保持社交距离等良好习惯,主动配合核酸检测和疫苗接种,非必要不前往风险地区,对于管理部门,则需不断优化防控策略,提高应急响应的速度和精准度,加强舆情引导和心理疏导。

疫情是一场持久战,每一步都需谨慎,相信在科学的防控体系和全民的共同努力下,我们一定能守住健康防线,迎接最终的胜利。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏