合肥发生的一起学生坠楼事件,再次将公众视线聚焦于青少年心理健康与教育压力问题,这起悲剧以冷峻的方式敲响了警钟:我们是否真正关注到孩子们沉默的挣扎?又该如何从个体到系统层面,阻止类似事件的重复发生?

据媒体报道,事件发生于合肥某中学,一名高中生在校园内坠楼身亡,详细情况仍在调查中,但初步信息显示,该学生生前可能面临学业压力、人际关系或家庭期望等多重困境,事件发生后,学校与家庭陷入悲痛,社交媒体上亦掀起广泛讨论,许多人呼吁“不要只追问‘为什么跳’,而要追问‘他们经历了什么’”。

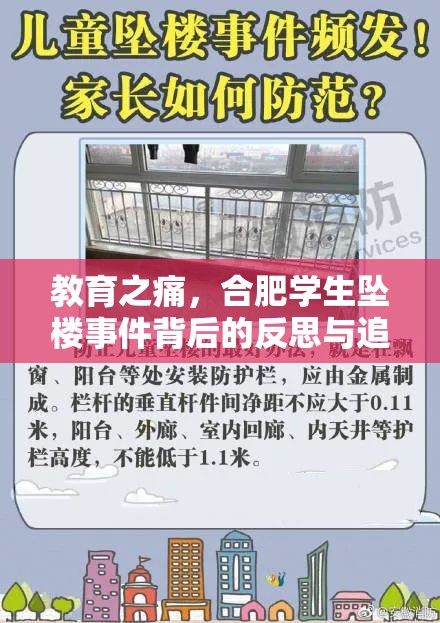

这起事件并非孤立,近年来,从合肥到全国,类似悲剧屡见报端,2023年,中国青少年研究中心报告显示,青少年抑郁检出率呈上升趋势,学业压力、社交焦虑和家庭矛盾是主要诱因,合肥作为教育重镇,其竞争激烈的教育环境在一定程度上折射出全国性问题:在分数与升学的重压下,许多学生长期处于高压状态,却缺乏有效的情绪出口和支持系统。

悲剧的背后,往往是多重因素的叠加,学业压力不容忽视,在“内卷化”的教育竞争中,学生从早到晚被课程、考试和排名填满,睡眠不足、休闲时间被压缩成为常态,合肥某重点中学的学生曾匿名写道:“每天就像在跑步机上,停不下来,也不敢停。”心理支持体系的缺失,许多学校虽设有心理咨询室,但或因 stigma(污名化),或因资源不足,未能真正发挥作用,家庭方面,父母的高期望与沟通缺失也可能加剧孩子的孤独感,社交媒体时代的网络暴力、人际比较等,进一步侵蚀着青少年的心理防线。

这起事件也暴露出教育系统的深层问题,我们是否过度强调“成功”而忽略了“成长”?当教育沦为分数与排名的竞赛,学生作为“人”的需求——被理解、被尊重、被关爱——往往被忽视,合肥部分学校已尝试推出减压措施,如减少作业量、增加体育活动,但系统性的变革仍需时间,更重要的是,许多家长与教师仍持有“严管即厚爱”的观念,未能及时识别孩子的心理危机信号。

面对悲剧,追问与反思是必要的,但行动更为紧迫,学校应真正将心理健康教育落到实处,而非流于形式,定期开展心理测评、培训教师识别危机信号、建立匿名求助渠道,都是可操作的步骤,家庭需要转变教育观念,从“唯分数论”转向关注孩子的全面发展与情感需求,父母与孩子的沟通应是双向的,而非单向施压,社会层面,媒体应避免对类似事件进行过度渲染,防止模仿效应,同时推动公共讨论走向建设性方向。

政策制定者需考虑改革教育评价体系,合肥作为安徽省会,可在区域范围内试点“减负”政策,如限制课外补习、推广多元录取方式等,最终目标是将教育拉回“育人”的本质,让每个孩子都能在安全、支持的环境中成长。

合肥的学生坠楼事件是一个沉痛的警示,它提醒我们,教育的使命不仅是传授知识,更是滋养生命,每一朵花的凋零,都应让我们更努力地守护那些还在绽放的青春,唯有当家庭、学校与社会共同编织一张温暖而坚韧的网,才能接住那些下坠的年轻灵魂。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏