2020年初,新冠疫情在全球暴发,中国各地也陆续出现病例,合肥作为安徽省省会,其疫情发展备受关注,合肥的疫情究竟是什么时候开始的?本文将从时间线、应对措施和社会影响等方面,详细探讨这一问题,并分析其背后的启示。

合肥疫情的起始时间

合肥的疫情并非一蹴而就,而是随着全国疫情的发展逐步显现,根据公开报道,合肥市首例新冠肺炎确诊病例出现在2020年1月22日,这名患者是一名从武汉返回合肥的务工人员,当时武汉已成为疫情中心,随后,合肥市迅速启动应急响应,并于1月24日(除夕)宣布进入公共卫生事件一级响应状态,这意味着合肥的疫情正式从这一天开始引起广泛关注,但实际传播可能更早,因为新冠病毒具有潜伏期,早期病例可能未被及时检测。

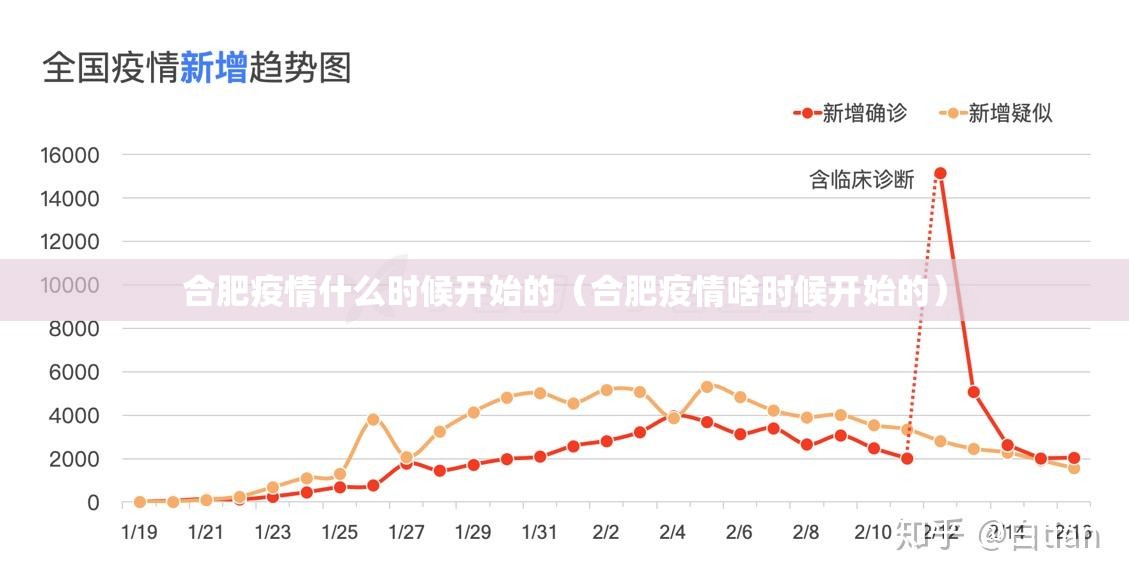

2020年1月至2月,合肥疫情进入高峰期,每日新增病例数逐渐上升,最高时单日新增超过10例,市政府采取了一系列严格措施,包括封闭管理、交通管制和大规模核酸检测,以控制病毒传播,到2020年3月,随着全国疫情缓解,合肥的疫情也逐渐平稳,但零星病例仍时有发生。

值得注意的是,合肥在后续几年中经历了多次疫情反复,例如2021年的Delta变异株和2022年的Omicron变异株冲击,但这些都属于全球疫情的一部分,而非本地独立暴发,可以说合肥疫情的“开始”是2020年1月,但整个过程是一个持续演变的动态事件。

疫情时间线梳理

为了更清晰地理解合肥疫情的发展,以下是关键时间点的梳理:

- 2020年1月22日:合肥报告首例确诊病例,患者为武汉返乡人员。

- 2020年1月24日:合肥启动一级响应,关闭公共场所,限制人员流动。

- 2020年2月:疫情达到高峰,市政府实施社区封闭管理和线上教育。

- 2020年3月:疫情逐步缓解,复工复产启动。

- 2021年至2022年:面对变异病毒,合肥出现多次小规模暴发,但通过动态清零政策有效控制。

- 2022年底:随着国家政策调整,合肥进入常态化防控阶段。

这一时间线显示,合肥疫情的“开始”是一个过程,而非单一事件,它反映了病毒传播的复杂性以及应对措施的动态调整。

合肥的应对措施与成效

合肥在疫情初期就展现了高效的应对能力,市政府迅速组建疫情防控指挥部,协调医疗资源,并利用大数据技术进行轨迹追踪,在2020年2月,合肥推出了“安康码”系统,通过健康码管理人员流动,这成为全国范本之一,合肥还加强了公共卫生体系建设,增加了定点医院和隔离设施。

这些措施取得了显著成效,截至2022年,合肥累计报告确诊病例数相对较低,死亡率控制在较低水平,经济和社会秩序在2020年下半年基本恢复,显示了较强的韧性,疫情也暴露了一些挑战,如初期医疗资源紧张、信息透明度不足,以及后期对变异病毒的反应滞后,这些经验为未来公共卫生事件提供了宝贵教训。

社会影响与启示

合肥疫情不仅是一场卫生危机,更对社会产生了深远影响,经济上,旅游业和餐饮业遭受重创,但数字经济、远程办公等新业态兴起,社会上,居民生活方式发生变化,戴口罩、保持社交距离成为新常态,心理上,疫情加剧了焦虑和孤独感,但也促进了社区互助和公共意识的提升。

从合肥疫情中,我们可以得出几点启示:

- 早期预警的重要性:疫情开始时,合肥的快速响应得益于早期监测和信息公开,这提示我们需要加强公共卫生体系建设。

- 科技赋能防控:大数据和健康码的应用显示了科技在危机管理中的关键作用。

- 平衡防控与生活:合肥在严格防控的同时,逐步推进复工复产,体现了“精准防控”的理念。

- 全球协作的必要性:疫情无国界,合肥的经验表明,国际合作是应对全球性危机的基石。

合肥疫情从2020年1月开始,至今已两年多,它不仅是一个时间点,更是一段充满挑战与成长的历程,通过回顾这段历史,我们不仅能回答“疫情什么时候开始”的问题,还能从中汲取智慧,为未来做好准备,疫情终将过去,但留下的教训应被铭记,推动我们构建更 resilient 的社会。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏