随着国内疫情多点散发,辽宁省沈阳市的疫情防控情况备受关注,许多市民和网友都在询问:“沈阳会封城吗?”这个问题不仅关系到当地居民的生活,也反映了人们对疫情发展的普遍担忧,本文将从沈阳市的疫情现状、防控政策、历史经验以及专家观点等多个角度,深入探讨沈阳是否可能封城,并分析其背后的逻辑与影响。

沈阳市疫情现状

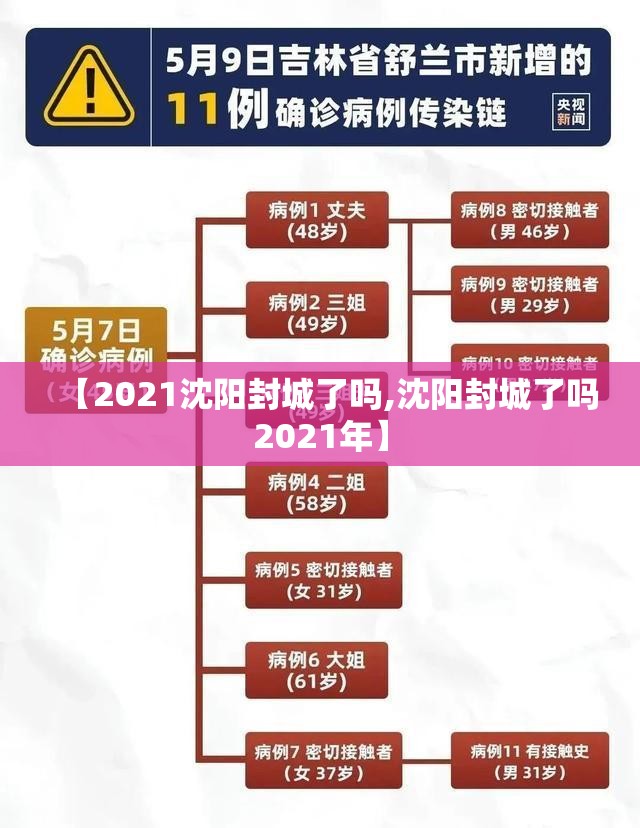

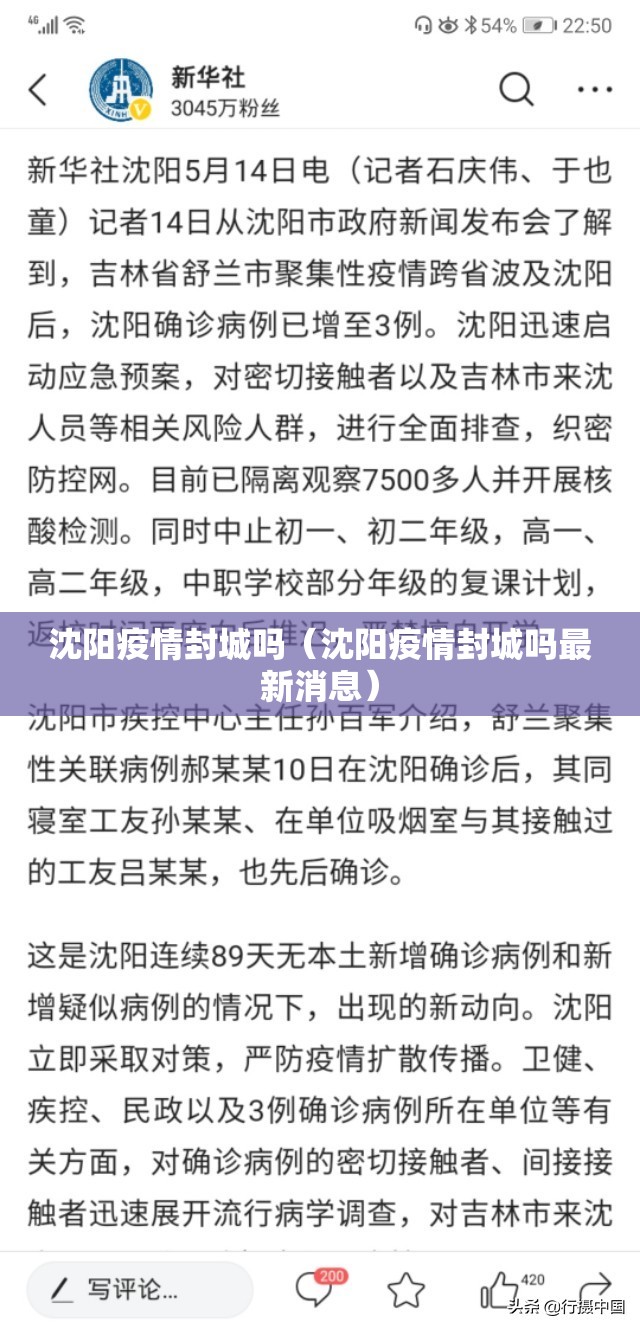

截至2023年10月,沈阳市的疫情总体处于可控状态,根据辽宁省卫生健康委员会发布的数据,沈阳市近期偶有本土确诊病例和无症状感染者,但主要集中在个别区域,且传播链较为清晰,政府通过快速流调、核酸筛查和隔离管控等措施,有效遏制了疫情的扩散,与2022年春季的疫情高峰相比,当前沈阳市的疫情规模较小,未出现大规模社区传播。

尽管如此,沈阳市作为东北地区的重要交通枢纽和人口密集城市,始终面临输入性疫情的风险,尤其是秋冬季节,呼吸道传染病高发,加之全球疫情仍在蔓延,防控压力不容小觑。

当前防控措施:精准化与常态化

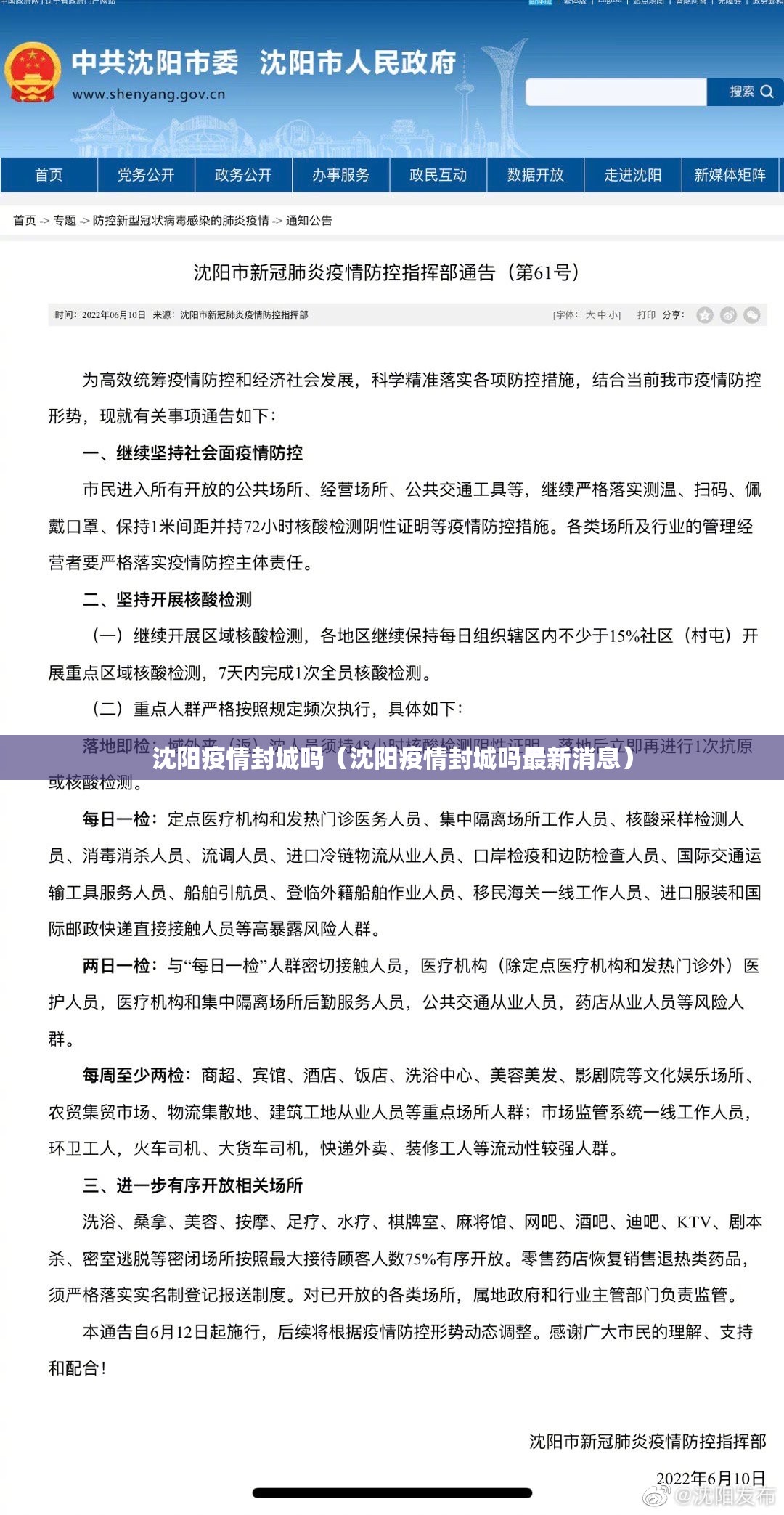

针对当前的疫情形势,沈阳市政府采取了“精准防控”策略,而非“一刀切”的封城措施,具体包括:

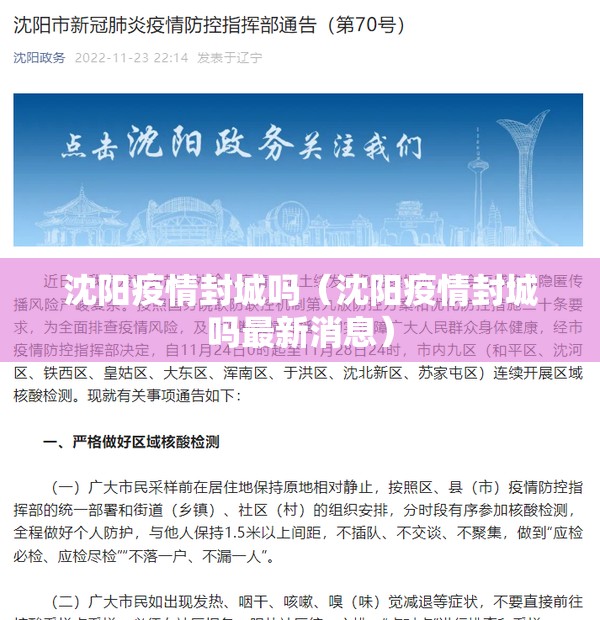

- 区域分级管理:根据疫情风险等级,对高风险区实行封闭管理,中风险区限制人员流动,低风险区保持正常生产生活秩序,这种分级管控模式最大限度地减少了对社会经济的影响。

- 常态化核酸检测:在重点区域和人群中进行定期核酸筛查,确保早发现、早隔离、早治疗。

- 加强对外防控:对入境人员和国内疫情高风险地区来沈人员实行严格隔离和健康监测。

- 公共卫生宣传:通过媒体和社区渠道,提醒市民做好个人防护,如佩戴口罩、减少聚集等。

这些措施体现了“动态清零”政策的灵活性和科学性,旨在平衡疫情防控与经济社会发展。

沈阳会封城吗?可能性分析

从目前情况看,沈阳市短期内全面封城的可能性较低,原因如下:

- 疫情规模有限:当前疫情未达到大规模暴发的程度,精准防控措施已有效控制传播。

- 经济与社会考量:封城会对经济、民生和心理造成巨大冲击,沈阳市是东北老工业基地的重要城市,封城可能导致产业链中断、就业压力增大,甚至影响社会稳定。

- 政策导向:国家卫健委多次强调要避免“过度防控”,提倡科学精准的防疫策略,沈阳作为省会城市,其防控措施需与国家政策保持一致。

- 历史经验:2022年疫情期间,沈阳市曾实施过临时封控,但范围较小、时间较短,此次政府更倾向于借鉴成功经验,避免大规模封城。

如果疫情出现以下情况,封城可能性会增加:

- 病毒传播速度加快,出现大量不明来源病例。

- 医疗资源挤兑,超出当地应对能力。

- 周边地区疫情恶化,导致输入风险急剧升高。

封城的影响与替代方案

倘若沈阳封城,其影响将是多方面的:

- 经济影响:工商业停摆,中小企业面临生存危机,地区GDP可能下滑。

- 社会影响:居民生活受限,心理健康问题凸显,教育、医疗等公共服务压力增大。

- 政治影响:防控成效与政府公信力直接相关,过度反应或反应不足都可能引发公众质疑。

为避免这些负面影响,沈阳市政府更可能采取替代方案,如:

- 强化局部管控:对疫情集中区域实行短期封控,而非全市范围。

- 科技助力防控:利用大数据、人工智能等手段提高流调效率,实现精准追踪。

- 加强疫苗接种:推动老年人和脆弱人群的接种率,建立免疫屏障。

专家观点与公众应对

公共卫生专家普遍认为,封城应是“最后手段”,中国疾控中心专家表示,未来疫情防控将更加注重科学性和人性化,避免简单化、极端化的做法,对于市民而言,应做到:

- 积极配合防控措施,如参加核酸检测、遵守隔离规定。

- 做好个人防护,减少不必要的聚集和出行。

- 关注官方信息,避免传播谣言,保持理性心态。

沈阳市目前尚未封城,且短期内封城的可能性较低,政府通过精准防控和常态化管理,努力在疫情控制和经济社会发展之间寻求平衡,疫情发展仍存在不确定性,但只要有科学策略和公众配合,沈阳有望避免封城的极端局面,疫情防控的成功取决于每个人的努力与责任担当。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏