7月的南京禄口机场,一场突如其来的疫情打破了夏日的平静,Delta变异毒株的快速传播,让南京成为新一轮疫情的焦点,而此刻,远在千里之外的成都,这座以悠闲和韧性著称的城市,并未因距离而松懈,它迅速响应,以精准的防控和全民的坚守,书写了一场与疫情赛跑的“成都故事”。

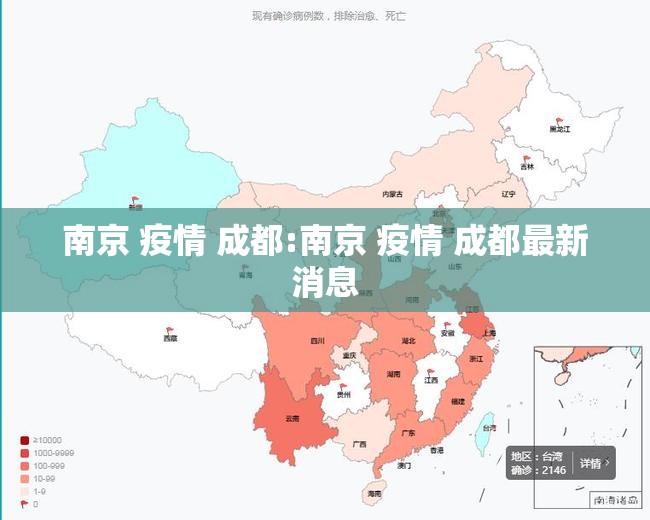

南京疫情的爆发,像一块投入平静湖面的石子,涟漪迅速扩散至全国多个省市,成都作为西部重要交通枢纽和人口密集城市,面临着巨大的输入性风险,7月27日,成都报告了与南京疫情关联的本土病例,瞬间拉响了城市的警报,成都市政府迅速行动,将防控等级提升,展开流调、隔离、检测等一系列措施,从南京到成都,疫情跨越千里,但成都的响应却是“零距离”的。

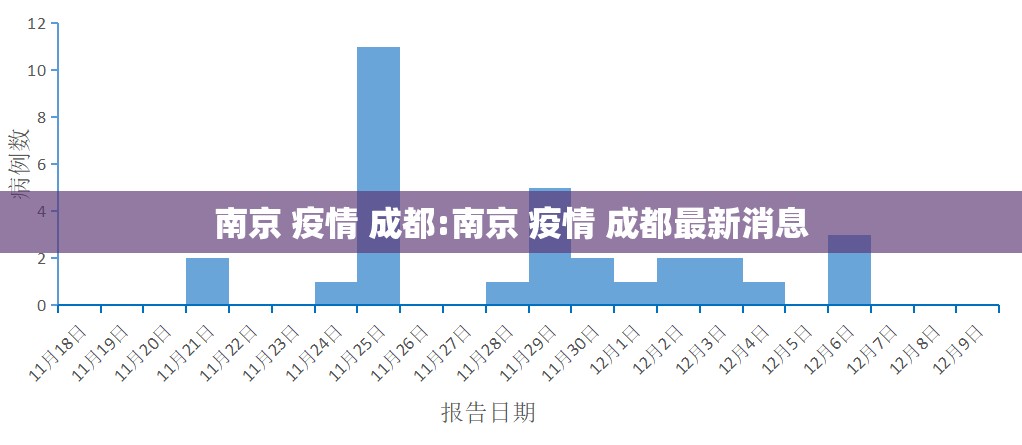

成都的防控策略,体现了“快、准、狠”的特点,快速锁定传播链,通过大数据追踪和网格化管理,成都仅在24小时内就完成了相关病例的流调工作,并公布了详细的活动轨迹,提醒公众自查,精准实施分区管控,成都并未选择“一刀切”的封城,而是针对中风险地区进行封闭管理,最大程度减少对经济社会的影响,狠抓核酸检测,成都迅速组织大规模核酸筛查,在高温酷暑中,医护人员和志愿者坚守一线,市民有序配合,短短几天内完成了数百万份检测,有效阻断了潜在的传播链。

与南京相比,成都的疫情应对更凸显了“科技赋能”的特色,成都利用“天府健康通”等数字平台,实现了健康码的实时更新和风险提示,并通过智能系统优化检测点的分布和人员调度,这种智慧防控的模式,不仅提高了效率,也减少了人群聚集的风险,成都还借鉴了此前抗疫的经验,加强了冷链物流、机场口岸等重点环节的监管,形成了“人、物、环境同防”的立体防线。

防控的背后,是成都人的坚守与乐观,疫情之下,成都的街头虽略显冷清,但生活并未停滞,茶馆里的喧嚣转为线上的云聚会,火锅店的堂食变成了外卖的热潮,成都人用特有的“巴适”心态,从容应对疫情带来的不便,社交媒体上,市民们分享着居家隔离的趣事和核酸检测的体验,用幽默化解焦虑,这种乐观精神,成为成都抗疫中一道独特的风景线。

南京疫情是一面镜子,照见了全国城市的防控成色,成都的表现,无疑交出了一份高分答卷,但疫情也提醒我们,防控绝不能掉以轻心,全球疫情持续蔓延,变异毒株层出不穷,任何城市都无法独善其身,从南京到成都,这场千里之外的“疫情接力”,凸显了全国一盘棋的重要性,只有各地紧密协作,共享信息,才能织密防控网络。

南京疫情下的成都,展现的不仅是高效的组织能力,更是一座城市的温度和韧性,它用科学和人性化的措施,守护了市民的健康,也为全国抗疫提供了借鉴,疫情终会过去,但成都的坚守与乐观,将长久留存于城市记忆之中,成都将继续以这种精神,迎接一切挑战,静待云开疫散。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏