2021年7月,南京禄口国际机场暴发的新冠疫情,迅速波及全国多个省份,成为自武汉疫情以来国内最严重的局部疫情事件,这场疫情不仅暴露了防控链条中的漏洞,更引发了公众对责任归属的深刻追问:谁该为南京机场疫情负责?是个人失职,系统缺陷,还是多重因素的叠加?

事件回顾与直接责任

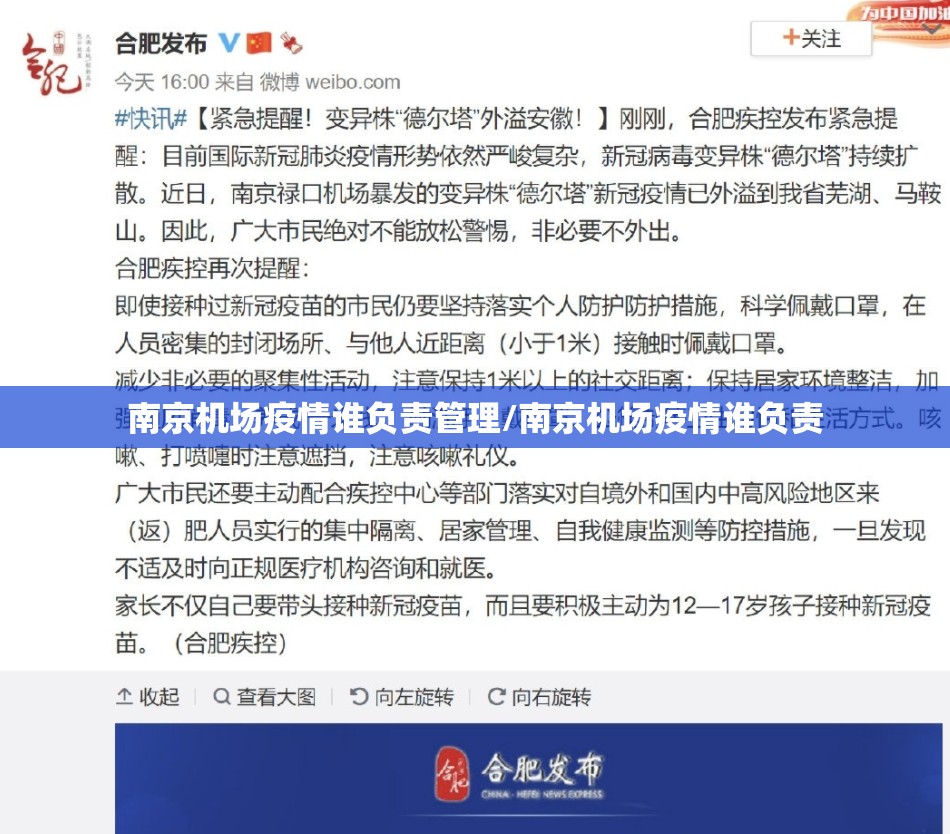

南京机场疫情的起因是机场保洁人员国际、国内航班混合作业,导致病毒从国际航班泄漏至国内区域,随后,疫情通过社交聚集、交通网络快速扩散,直接责任首先指向机场运营管理方,禄口机场在防控环节出现明显疏漏:未严格执行闭环管理、未落实高风险岗位人员每日检测、未及时隔离疑似病例,这些操作层面的失误,反映出管理责任的缺失,中国民航局后续通报指出,机场管理层“防控制度落实不到位”,并对相关负责人予以免职处理,表明个人和机构的确承担了直接管理责任。

系统性与监管责任

将责任完全归咎于机场管理层或许过于简化,更深层次看,疫情暴露出系统性风险:一是常态化防控中的“疲劳症”,禄口机场作为国际枢纽,长期处于高压防控状态,但随着时间推移,部分环节可能出现松懈,例如人员培训不足、流程执行打折,二是监管体系的响应延迟,地方政府和民航监管单位在日常监督中是否未能及时发现漏洞?公共卫生应急机制是否足够灵敏?这些系统性问题指向更高层面的责任,疫情防控是整体工程,需要政府、企业、社会协同,而南京疫情中,这种协同机制显然出现了断层。

伦理与社会责任的思考

beyond体制层面,责任问题还涉及伦理维度,疫情防控不仅是技术问题,更是对社会责任的考验,禄口机场疫情扩散后,公众质疑声四起:为何在疫苗普及阶段仍发生如此严重的突破?这折射出对“集体责任”的反思,每个环节——从员工个人防护意识到公众配合度——都可能影响防控效果,责任不仅是“谁做错了什么”,更是“我们还能做得更好什么”,社会需要从问责文化转向共建文化,避免简单寻找“替罪羊”,而推动系统性优化。

教训与未来启示

南京机场疫情最终成为一场代价高昂的警示,它促成了全国机场防控措施的升级:高风险岗位人员闭环管理、加密检测频次、强化国际航班分流等,责任归属的讨论也应导向建设性变革:一是明确权责划分,建立更清晰的问责机制;二是投资公共卫生基础设施,提升应急响应能力;三是加强公众教育,培养长期防控意识,唯有如此,才能避免类似事件重演。

南京机场疫情的责任是多维的——直接管理者负有操作失误之责,系统设计者负有制度缺陷之责,而整个社会则需共同承担反思与改进之责,它提醒我们:疫情防控无小事,责任重于泰山。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏