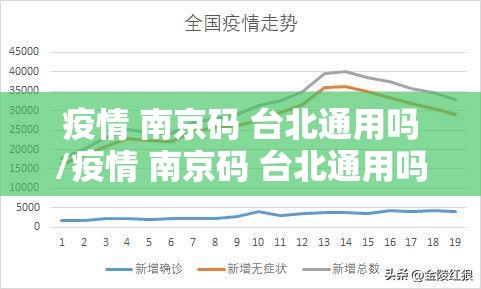

在新冠疫情的持续影响下,健康码已成为全球许多地区管理公共卫生和出行的重要工具,中国内地推出的健康码系统,如南京的“宁归来”码(简称南京码),通过颜色区分风险等级,有效助力了疫情防控,随着两岸交流的日益频繁,一个问题浮出水面:南京码在台北能通用吗?本文将探讨这一话题,分析技术、政策和实际可行性,并展望未来可能性。

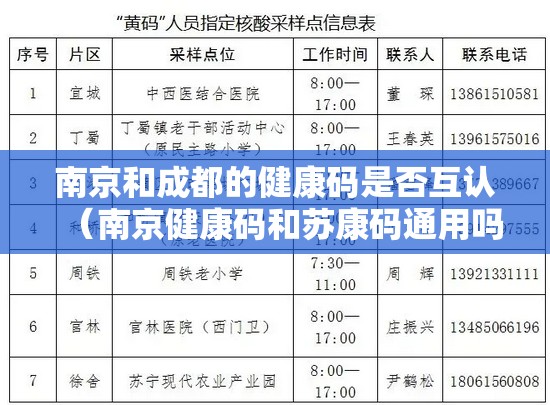

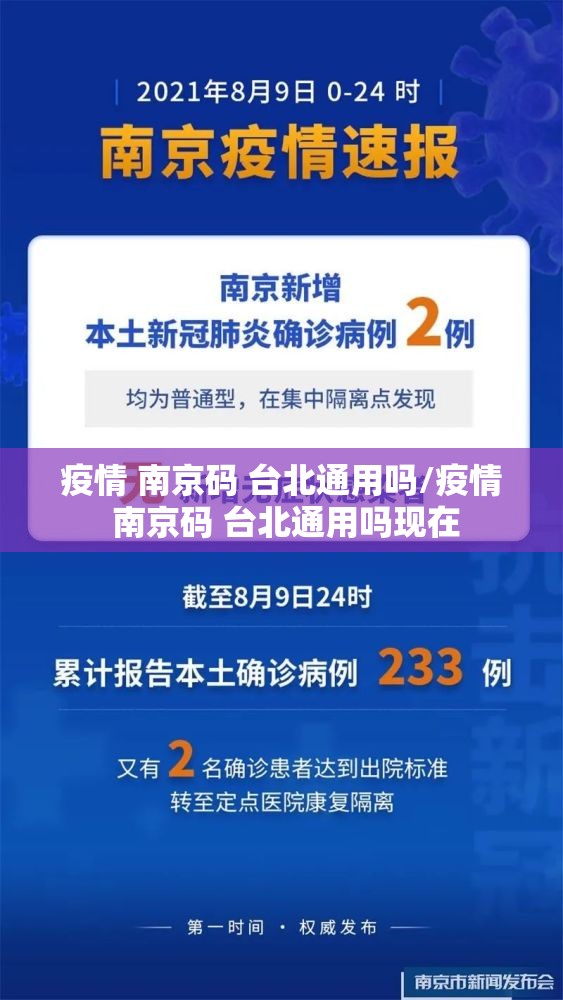

我们来了解一下南京码的背景,南京码是中国江苏省南京市为应对疫情而推出的健康通行码,它基于个人行程轨迹、健康申报和核酸检测结果,动态生成绿、黄、红三色码,绿码表示低风险,允许自由通行;黄码和红码则需隔离或进一步检查,这一系统依托大数据和移动互联网技术,与全国其他省市的健康码(如北京健康宝、上海随申码)基本互通,形成了内地统一的防疫网络,南京码的推广,不仅提升了疫情防控效率,还减少了人工检查的负担,体现了科技在公共卫生中的重要作用。

南京码在台北能否通用呢?从当前情况看,答案是否定的,原因主要在于技术、政策和实际操作的差异,台北作为台湾地区的城市,其疫情防控措施独立于内地,台湾自行开发了类似的健康码系统,台湾社交距离App”或各县市的健康申报工具,这些系统与内地的健康码并不互通,技术上,南京码依赖于内地的政务云平台和数据共享机制,而台湾的系统则基于本地服务器和隐私保护法规,双方没有建立数据交换接口,政策上,两岸在数据主权、隐私法律和防疫标准上存在分歧,例如内地强调集中化管理,而台湾更注重分散式 approach,这导致跨区域互认难以实现。

实际操作中,南京码在台北使用会面临诸多挑战,台北的公共场所、交通枢纽或医疗机构可能无法扫描或验证南京码的二维码,因为它们未接入内地的系统,两岸的疫情风险评估标准不同:内地可能更依赖集中核酸检测,而台湾或许侧重自主申报和快筛,这会造成码的颜色解读不一致,举个例子,一名从南京赴台的旅客,即使持有绿码,也可能需在台北重新进行健康检查或隔离,增加了出行不便。

尽管如此,两岸在疫情合作上并非没有可能性,历史上,两岸曾在公共卫生事件中协作,如2003年SARS期间的信息共享,如果双方能加强对话,建立互认机制,或许能实现健康码的有限互通,通过API接口或第三方平台,将南京码的数据转换为符合台湾标准的格式,但需解决隐私和安全问题,欧盟的“数字新冠证书”就是一个成功案例,它允许成员国间互认健康码,促进了跨境旅行,两岸或可借鉴此模式,但前提是政治互信和技術協調。

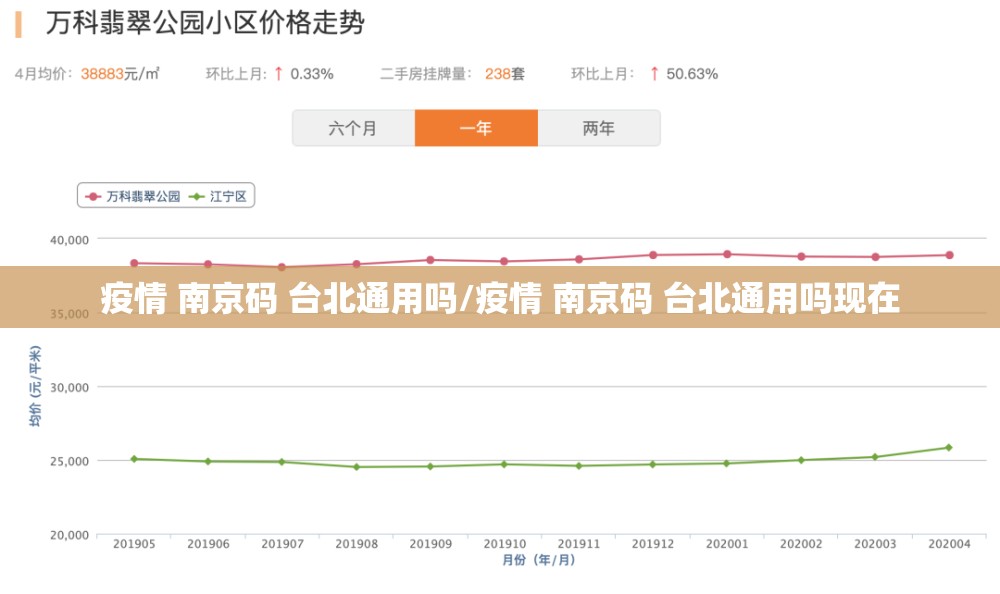

从更广的角度看,健康码的互通不仅是技术问题,还关乎两岸交流的便利化,疫情以来,两岸人员往来受挫,据数据统计,2020-2022年两岸航班大幅减少,如果健康码能通用,将简化检疫流程,提振旅游和经济合作,但这也需要考量隐私权问题——两岸民众可能担心数据跨境传输的风险,因此任何互认机制都需透明化和法律保障。

目前南京码在台北无法通用, due to 技术、政策和实际障碍,随着疫情演变和科技发展,两岸或可通过合作探索解决方案,我们期待看到更多创新举措,如基于区块链的去中心化健康码,以平衡防疫与交流需求,这不仅关乎健康,更关乎连接与理解,在这个充满挑战的时代,科技应当成为桥梁,而非壁垒。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏