十月的青藏高原,寒风初起,在西宁市城东区的一个核酸采样点,穿着防护服的医务人员哈出的白气在冷风中凝结成霜,这是2022年秋冬之交,青海省西宁市应对新一轮新冠疫情的普通场景,自2020年初疫情暴发以来,这座海拔2300米的高原古城已经历了多轮疫情考验,每一次疫情轨迹都记录着这座城市的坚韧与守望。

西宁市的疫情轨迹始于2020年1月25日,当青海省宣布首例新冠肺炎确诊病例出现在西宁,这座常年接待大量进藏游客的枢纽城市,迅速成为青海抗疫的主战场,在随后近三年的抗疫过程中,西宁经历了从初期的应急响应,到常态化防控,再到精准防控的完整轨迹。

流行病学调查显示,西宁疫情传播轨迹具有鲜明的高原特色,作为进藏交通要道,疫情输入风险持续存在;多民族聚居特点使得流调工作需兼顾汉语、藏语等多语言沟通;高原气候条件下,防护物资运输和保存面临额外挑战,这些特殊性并没有阻碍西宁形成自己独特的抗疫模式。

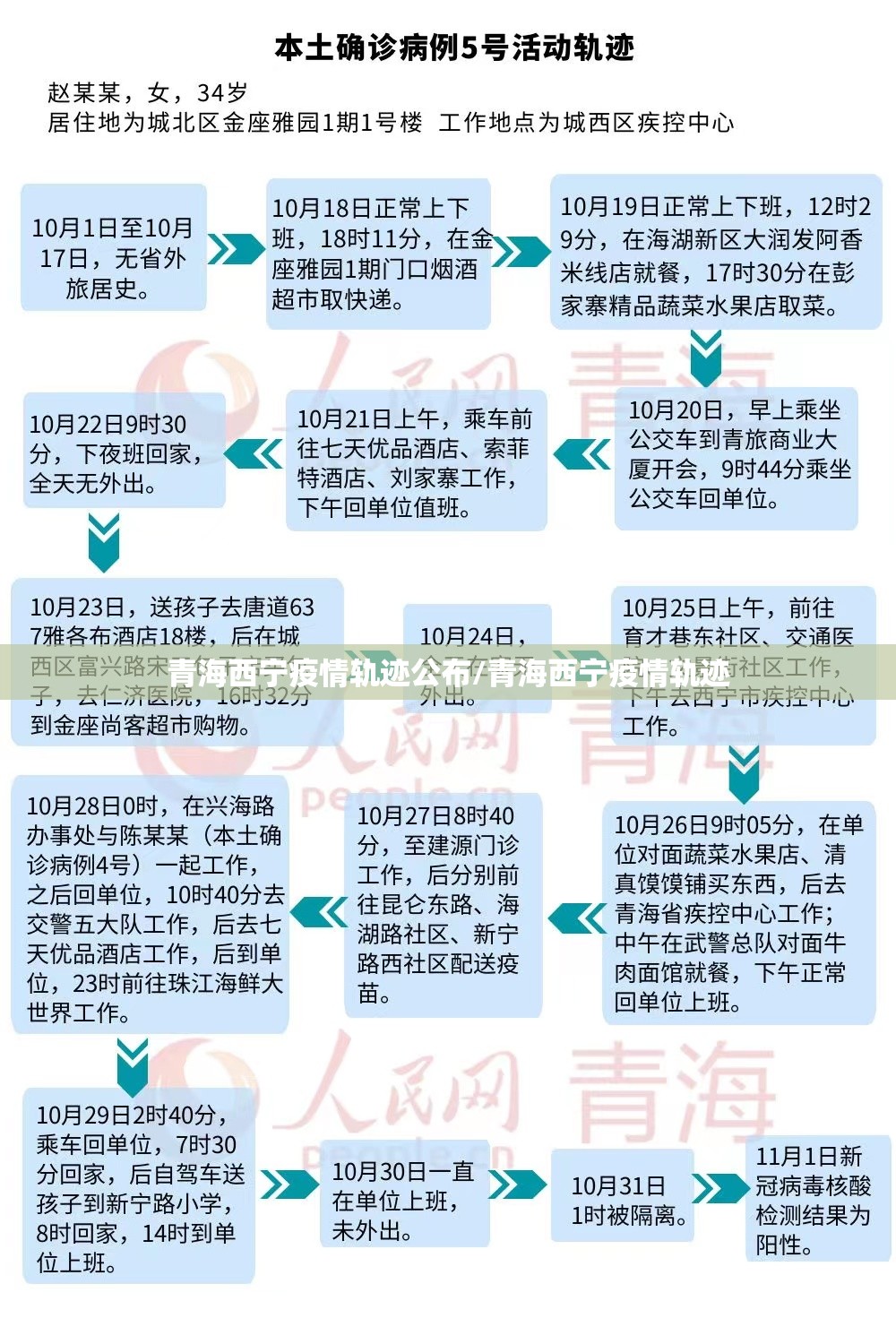

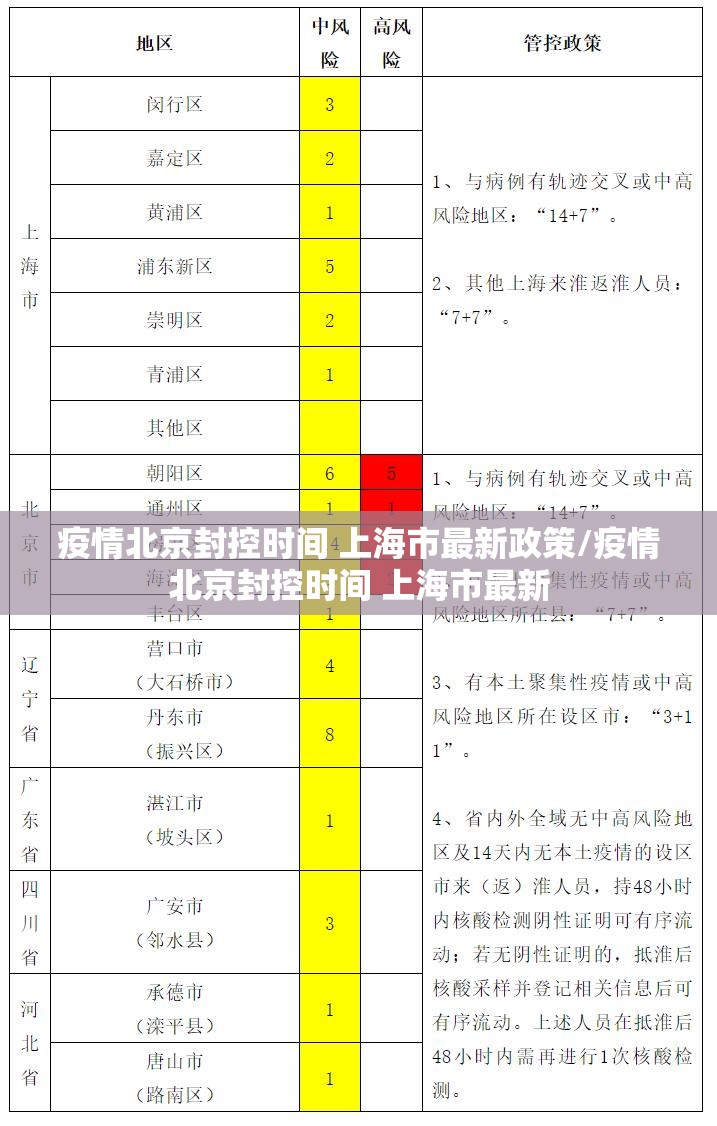

疫情轨迹图上,西宁创造了令人瞩目的“西宁速度”,在2022年4月的疫情中,西宁市在24小时内完成了主城区全员核酸检测,检测能力达到每日50万份,这座常住人口不到250万的城市,展现出了惊人的组织动员能力,从城东区的国际村小区到城北区的大学城,从城中区的水井巷市场到城西区的海湖新区,每一个疫情轨迹点都迅速被管控,每一个传播链都被及时阻断。

在数字背后,是无数普通人的奉献轨迹,回族餐馆老板马师傅自发为防控点送餐,藏族出租车司机成立应急车队,汉族社区干部连续30天驻守单位,这些细微的轨迹汇聚成西宁抗疫的磅礴力量,诠释着“民族团结一家亲”的深刻内涵。

西宁的疫情轨迹还体现了科技抗疫的创新应用,青海省疾控中心开发的“信康码”系统,融合了高原地区特点,增加了海拔适应提示功能;建立的疫情大数据平台,实时追踪和分析传播链;在农牧区推广的无人机配送项目,解决了偏远地区物资输送难题,这些创新使西宁在应对疫情过程中形成了独具特色的“高原智慧抗疫模式”。

截至2022年10月,西宁市共经历了七轮较大规模疫情,累计报告确诊病例不到200例,无一例死亡,这一数字相较于同类城市处于较低水平,展现了西宁抗疫工作的成效,西宁已进入科学精准防控新阶段,既不过度防护,也不松懈麻痹,在疫情防控和经济社会发展间寻找最佳平衡点。

西宁的疫情轨迹是一条守护生命之路,是高原人民用团结、智慧和勇气书写的抗疫篇章,在这条轨迹上,我们看到的不仅是一座城市应对突发公共卫生事件的能力提升,更是人类面对共同挑战时的韧性与希望,正如一位西宁市民所说:“高原上的格桑花能在严寒中绽放,西宁人也能在疫情中坚强。”这条疫情轨迹,终将成为这座高原古城集体记忆的一部分,见证着普通人的非凡勇气和一座城市的责任担当。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏