飞机降落在浦东国际机场的跑道时,窗外的雨丝在玻璃上划出斜线,模糊了上海的轮廓,从台北松山机场起飞不过两小时,却仿佛跨越了一个时代,排队等候入境的人群中,我注意到几位台湾同胞手持台胞证,神情中既有期待又有些许不安,当边检官员在那本深绿色证件上盖上入境章的那一刻,清脆的响声不仅标志着地理位置的转换,更象征着一次身份认知的微妙重构。

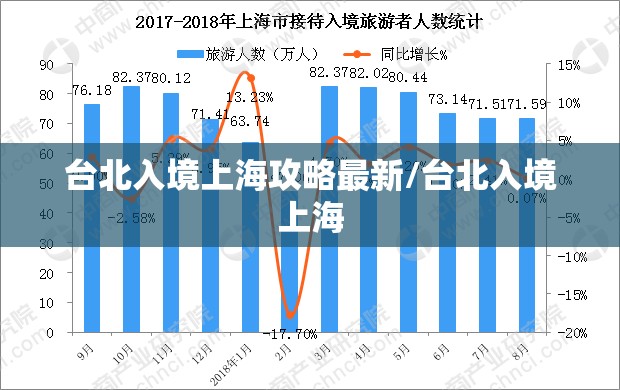

从台北到上海的航程,是一条被历史与政治高度编码的空中走廊,据上海市台办数据,2023年第一季度从台湾入境上海的旅客已达12.3万人次,较去年同期增长47%,这些数字背后,是无数个体在两岸特殊关系框架下的流动与迁徙,一位经常往返两岸的台商告诉我:“每次过关都有种奇妙的感觉,明明是同文同种,却需要证件来证明自己的身份。”

在浦东机场的入境大厅,语言的相似性与制度的差异性同时显现,繁体字与简体字的指示牌并列,闽南语、普通话、上海话在此交汇形成独特的语言景观,然而通道分隔——港澳台通道、外交通道、中国大陆公民通道,这种物理空间的划分无声地诉说着两岸关系的复杂性,一位研究两岸关系的学者指出:“机场入境区是微观的地缘政治剧场,每个人都在这里演绎着属于自己的两岸故事。”

台胞证作为旅行证件,其意义远超普通护照,它既是一种身份承认,又是一种身份差异的标记,在上海某高校就读的台湾学生林小姐分享道:“每次出示台胞证时,我都要解释这不是外国护照,大陆同学常常惊讶我们中文说得‘这么好’,仿佛我们应该是陌生人。”这种日常互动中的微小瞬间,揭示了两岸民众相互认知中的断层与盲点。

从台北到上海,不仅是地理上的移动,更是情感与认同的过渡旅程,许多台湾人发现,在上海的生活既熟悉又陌生,相同的农历春节,却有不同的假期安排;相同的汉语词汇,却有不同的政治含义;相同的历史记忆,却有不同的叙述版本,这种相似中的差异往往比纯粹的异文化冲击更为微妙和复杂。

在上海的台湾社群中,身份认同呈现多元光谱,有的台商努力融入当地社会,尽量避免凸显台湾身份;有的则积极保持台湾文化特色,组建台湾同乡会;还有的在两种身份间灵活转换,形成所谓的“双重认同”,一位在上海生活了十五年的台湾作家形容:“我像是文化上的两栖动物,既不完全属于这里,也不完全属于那里,但这种中间状态给了我独特的视角。”

两岸婚姻家庭更是这种身份重构的典型场域,据统计,目前在上海的两岸婚姻家庭已超过1.5万个,这些家庭中,台湾与大陆的身份差异不再是抽象的政治议题,而是具体的日常生活实践——孩子的教育选择、节日的庆祝方式、甚至是对待长辈的礼仪规范,都成为身份协商的日常场域。

从台北入境上海的过程,也是一个观察两岸关系演进的微观窗口,从早期需要经过香港或澳门中转,到如今的直航;从繁琐的入出境手续,到相对简化的流程;从彼此陌生,到日益频繁的交流,这条航线见证了两岸关系的起伏与变化,政治因素的影响始终存在,如航线绕飞、航班数量的政治敏感性等,提醒人们两岸关系的特殊性与复杂性。

站在黄浦江畔,看对岸陆家嘴的摩天大楼,我想到台北101的身影,两座城市、两种制度、多元认同,在全球化与在地化的张力中,从台北到上海的旅程已经超越了简单的地理移动,成为中华文化圈内部身份流动与重构的隐喻,那些入境印章积累在台胞证上,不仅记录着次数与日期,更记载着个体在两岸关系大框架下的生命轨迹与身份探索。

当又一次从上海返回台北,在桃园机场的入境通道排队时,我意识到这种持续的身份转换已经成为生活的一部分,两岸之间的流动不仅带来经济上的互联互通,更促进着情感与认知上的相互理解,或许正是在这种日常的、个体的交流中,蕴含着两岸关系未来发展的真正潜力——不是宏大政治叙事的对抗,而是无数个体在生活实践中的相互认识与接纳。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏