2022年以来,呼和浩特市作为内蒙古自治区的首府,面对新冠疫情的反复冲击,出台并实施了一系列严格的疫情规定,这些规定不仅体现了地方政府对公共卫生安全的重视,也反映了在动态清零政策下如何平衡防控与民生需求的复杂挑战,本文将从规定内容、实施背景、社会影响和未来展望等方面,分析呼和浩特市疫情规定的核心特点及其现实意义。

疫情规定的核心内容

呼和浩特市的疫情规定以《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和“二十条优化措施”为基础,结合本地实际情况进行了细化,主要包括以下几个方面:

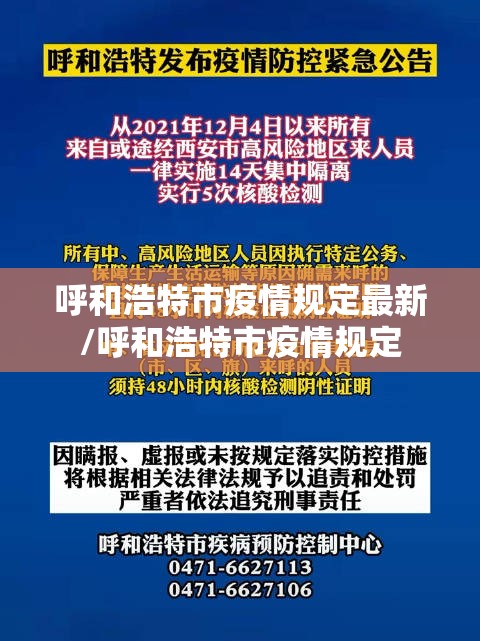

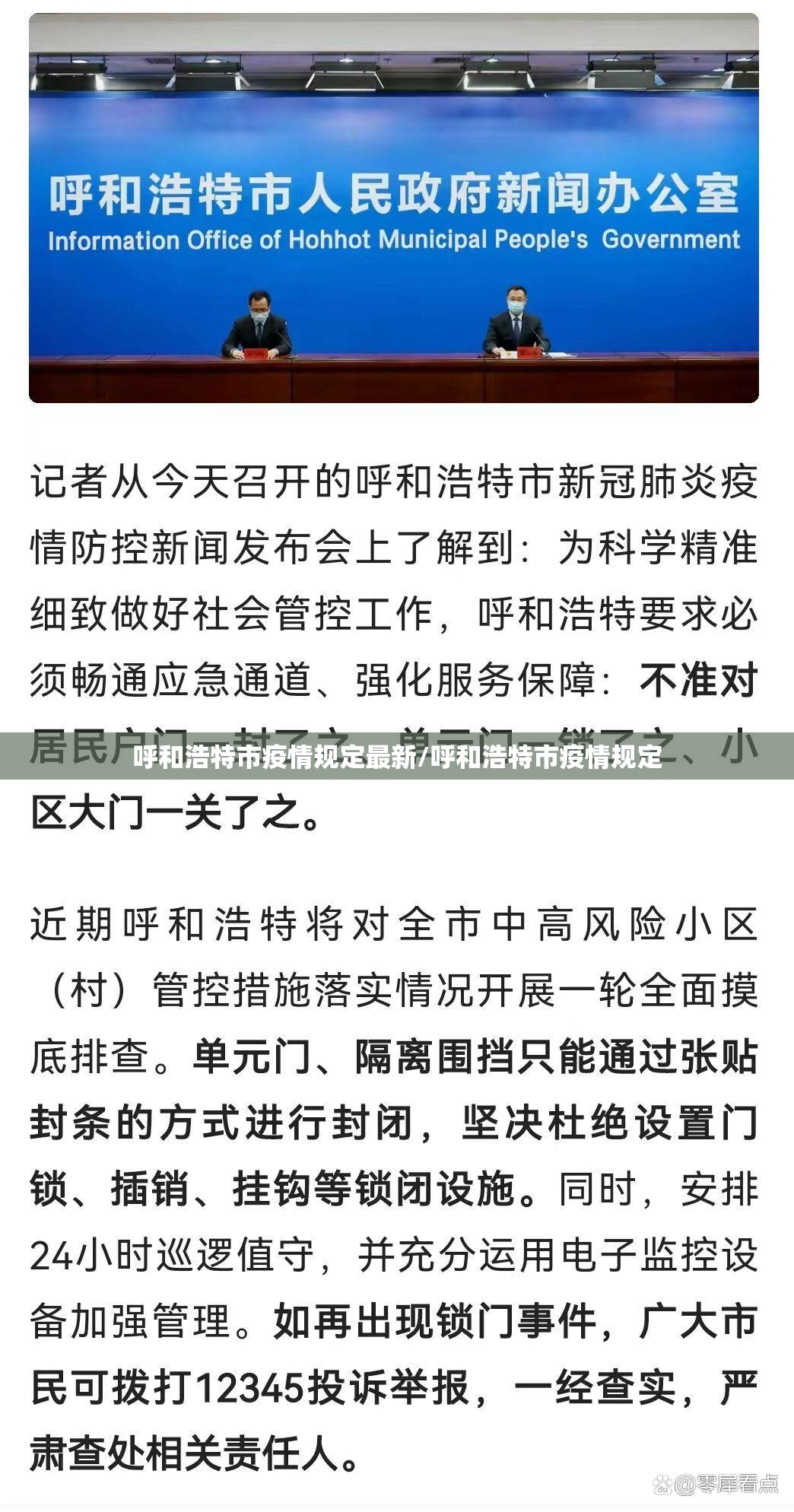

- 风险区域划分与管理:根据疫情传播风险,将区域划分为高、中、低风险三类,实施差异化管控,高风险区实行“足不出户、上门服务”,中风险区限制人员聚集,低风险区强化社会面防控。

- 核酸检测要求:常态化核酸检测与重点筛查相结合,市民需按频次参加核酸检测,出入公共场所须出示核酸阴性证明,疫情暴发期,可能启动全员核酸检测。

- 交通管制与出行限制:必要时暂停公共交通,关闭出入城通道,实施“非必要不离开”政策,特殊情况(如就医、公务)需申请通行证。

- 场所管理:餐饮、娱乐等密闭场所暂停营业,超市、医院等民生保障场所严格限流,落实扫码、测温、消毒等措施。

- 隔离与医疗救治:密切接触者集中隔离,轻症患者方舱医院隔离治疗,重症患者定点医院收治,确保医疗资源合理分配。

- 信息发布与舆论引导:通过官方渠道每日发布疫情数据,及时澄清谣言,倡导公众配合防控。

这些规定旨在快速切断传播链,但也在执行中不断调整,以回应民众关切。

规定的背景与必要性

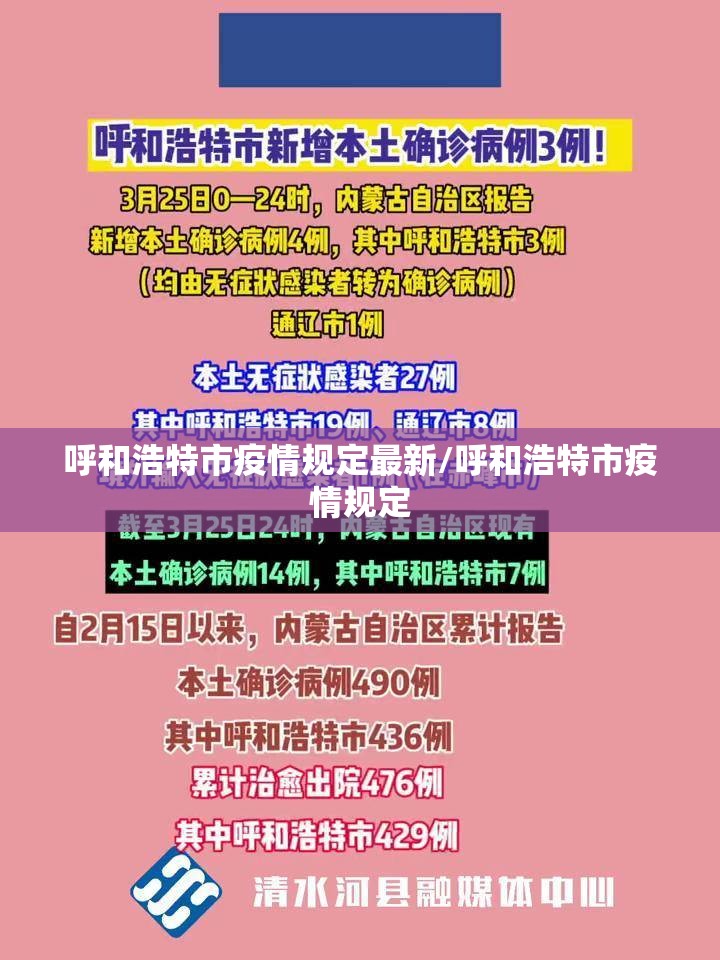

呼和浩特市疫情规定的出台,源于多重因素,作为自治区首府,呼和浩特人口密集(约350万),且是经济、交通枢纽,疫情输入和扩散风险较高,2022年初和年末的两次较大规模疫情,均对本地医疗系统造成压力,例如奥密克戎变异株传播速度快,防控难度大,呼和浩特地处北方,冬季寒冷,室内聚集增加传播风险,严格规定有助于降低高峰期感染率,这些规定也是响应国家“动态清零”政策,力求在最小成本下实现最大防控效果。

但规定也面临挑战:病毒变异导致防控难度升级;长期严格管控可能对经济和社会生活造成影响,2022年10月疫情中,部分市民反映物资配送不及时,凸显了应急体系的短板,规定需在科学与人性化之间找到平衡。

社会影响与民生回应

疫情规定对呼和浩特社会产生了深远影响,正面来看,快速管控有效遏制了疫情扩散,2022年11月通过全员核酸和区域封锁,一周内将日增病例从百例降至个位数,避免了医疗挤兑,规定也提升了公众卫生意识,扫码、戴口罩等习惯深入人心。

负面影响也不容忽视,经济方面,中小微企业受冲击较大,餐饮、旅游等行业收入下滑,据本地统计,2022年第三产业GDP增速放缓,社会层面,部分群体如老年人、低收入者面临“数字鸿沟”(如不擅使用健康码),或因隔离导致生活困难,长期隔离可能引发心理问题,需加强心理健康服务。

呼和浩特市政府在执行中逐步优化措施,例如设立保供专班保障物资配送,开通热线解决民众诉求,并针对学生上网课、考生考试等推出特殊通道,这些调整体现了“人民至上”的理念,但执行效果仍需持续评估。

比较与借鉴

与其他城市相比,呼和浩特的规定既具有普遍性,也有本地特色,与上海、广州等大城市相比,呼和浩特人口较少,但资源相对有限,因此更依赖社区网格化管理和志愿者力量,它借鉴了武汉、西安等地的经验,避免了“一刀切”乱象,强调精准防控,作为少数民族地区,规定还考虑了民族习俗,如疫情期间保障清真食品供应。

呼和浩特可进一步借鉴国际经验,例如新加坡的“与病毒共存”过渡策略,在疫苗普及和药物储备基础上,逐步优化措施,减少对社会的干扰。

未来展望与建议

随着疫情进入新阶段,呼和浩特市的规定需更加科学、灵活,建议如下:

- 强化科技支撑:利用大数据、人工智能提升流调效率,实现精准防控。

- 完善民生保障:建立应急物资储备体系,加强社区服务能力,关注弱势群体。

- 推动公共卫生体系建设:增加医疗资源投入,培训基层医务人员,提高应对突发公卫事件的能力。

- 加强公众沟通:通过透明信息发布,增强社会共识,减少政策执行阻力。

呼和浩特市的疫情规定是特殊时期的必要之举,但也需与时俱进,只有科学防控与民生保障并举,才能实现公共卫生与经济社会发展的双赢,呼和浩特有望在总结经验的基础上,构建更 resilient(有韧性)的城市防控模式。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏