2022年春季,上海市面临了自新冠疫情爆发以来最严峻的挑战,作为中国经济和人口重镇,上海的疫情防控政策不仅关乎本地民生,更对全国乃至全球供应链产生深远影响,澳门作为中国特别行政区,以其独特的“清零”策略和高效的联防联控机制,为上海提供了宝贵的经验借鉴,本文将深入分析上海市疫情期间的最新政策,探讨其与澳门的协同合作,并反思区域联防联控的意义。

上海市最新疫情防控政策

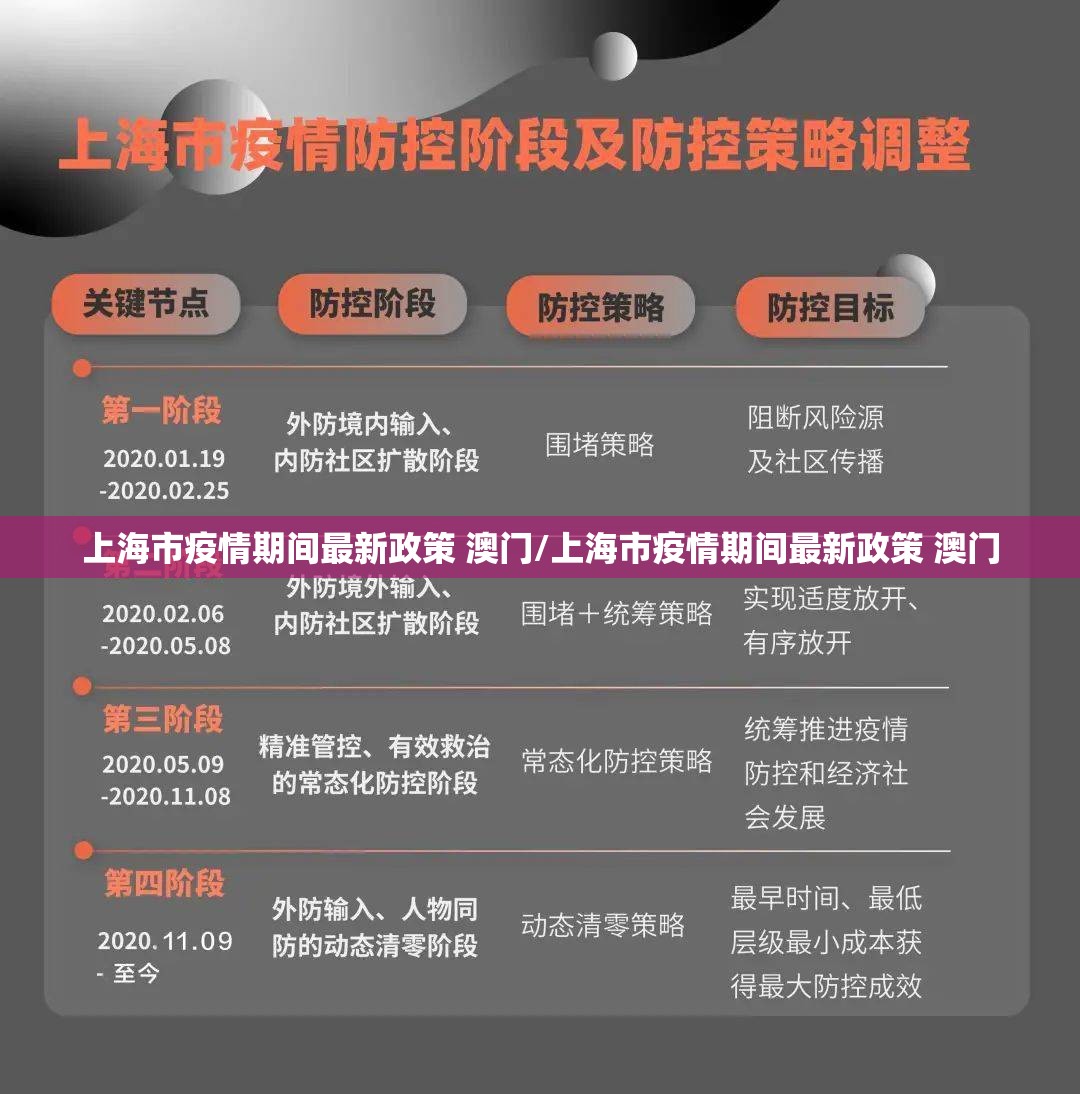

上海市在疫情期间出台了一系列精准化、科学化的政策,以应对Omicron变异株的高传播性,实施分区分级管控,将区域划分为封控区、管控区和防范区,根据疫情动态调整管控措施,封控区实行“足不出户”,管控区限制人员流动,防范区则逐步恢复社会活动,这种差异化策略旨在最小化经济和社会影响,同时最大化防控效果。

强化核酸检测和溯源能力,上海推行了“抗原筛查+核酸诊断”模式,居民需定期进行自我抗原检测,并在必要时接受集中核酸检测,政府还利用大数据和人工智能技术,快速追踪密切接触者,缩短响应时间,上海加强了物资保供体系,通过电商平台、社区团购和政府配送,确保居民生活必需品供应充足。

推动疫苗接种和医疗资源优化,上海优先为老年人和基础疾病患者接种加强针,并扩充方舱医院和隔离设施,以应对可能出现的医疗挤兑,这些政策体现了“动态清零”总方针下的灵活调整,但也面临人口密集、国际交往频繁等挑战。

澳门疫情防控的经验与借鉴

澳门作为人口密度高、旅游业发达的地区,在疫情期间保持了较低的感染率和死亡率,其成功得益于高效的联防联控机制,澳门实行“外防输入、内防反弹”策略,对入境人员实施严格隔离和检测,并利用健康码系统(“澳门健康码”)实现精准管控,澳门与广东省建立了紧密的联防联控合作,共享疫情数据和资源,确保区域安全。

澳门的经验为上海提供了重要启示:一是强调早发现、早报告、早隔离,通过快速响应遏制疫情扩散;二是注重公众沟通,政府通过多种渠道发布信息,增强社会信任;三是加强区域合作,尤其是与粤港澳大湾区的联动,形成防控合力。

沪澳协同机制:区域合作的典范

疫情期间,上海与澳门虽远隔千里,但通过国家层面的协调,建立了有效的协同机制,双方共享疫情防控数据和最佳实践,上海借鉴了澳门的健康码管理和边境管控经验,而澳门则从上海的规模化核酸检测中吸取教训,两地开展了物资和人员支援,澳门在上海疫情高峰期间派遣医疗团队并提供物资援助,体现了“一国两制”下的团结互助。

这种协同不仅强化了疫情防控,还促进了区域经济合作,沪澳通过电子通行证互认,保障了必要人员往来,减少了供应链中断风险,两地可进一步深化在公共卫生、科技研发和应急管理领域的合作,为全国提供可复制的模式。

上海市的疫情防控政策虽取得成效,但也暴露出一些问题,如基层执行不均、信息沟通不足等,相比之下,澳门的小规模、高效率模式更具灵活性,未来政策需更加注重基层能力建设和社会参与,同时推动数字化防控工具的普及。

从区域角度看,沪澳合作凸显了联防联控的重要性,在全球化背景下,疫情无国界,更无省界,加强区域协同,共享资源和知识,是应对未来公共卫生危机的关键,中国政府应进一步优化跨区域协调机制,将上海与澳门的经验推广至全国。

上海市疫情期间的最新政策与澳门的联动,不仅展现了科学防控的力量,更体现了中国特色社会主义制度的优势,通过总结反思,我们能为未来构建更加 resilient 的公共卫生体系奠定基础。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏