2022年,中国多个城市经历了新冠疫情的反复冲击,成都和上海作为西部和东部的两大经济文化中心,其间的疫情管控措施成为公众关注的焦点,从成都到上海,这段跨越千里的旅程,不仅是一次地理上的移动,更折射出中国在疫情防控中的政策差异、社会应对和民生挑战,本文将以成都到上海的疫情管控为线索,探讨其背后的政策逻辑、现实影响以及未来启示。

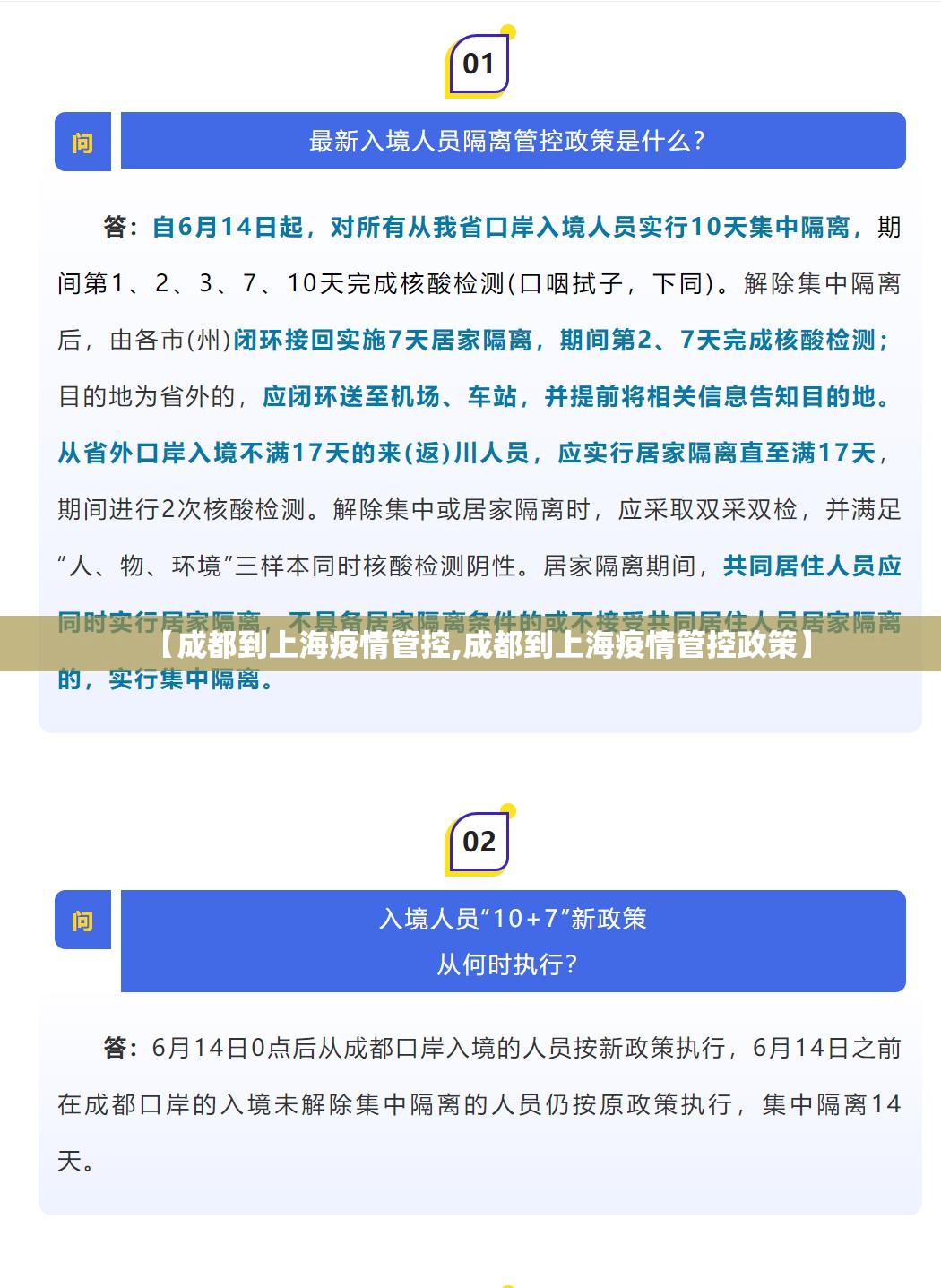

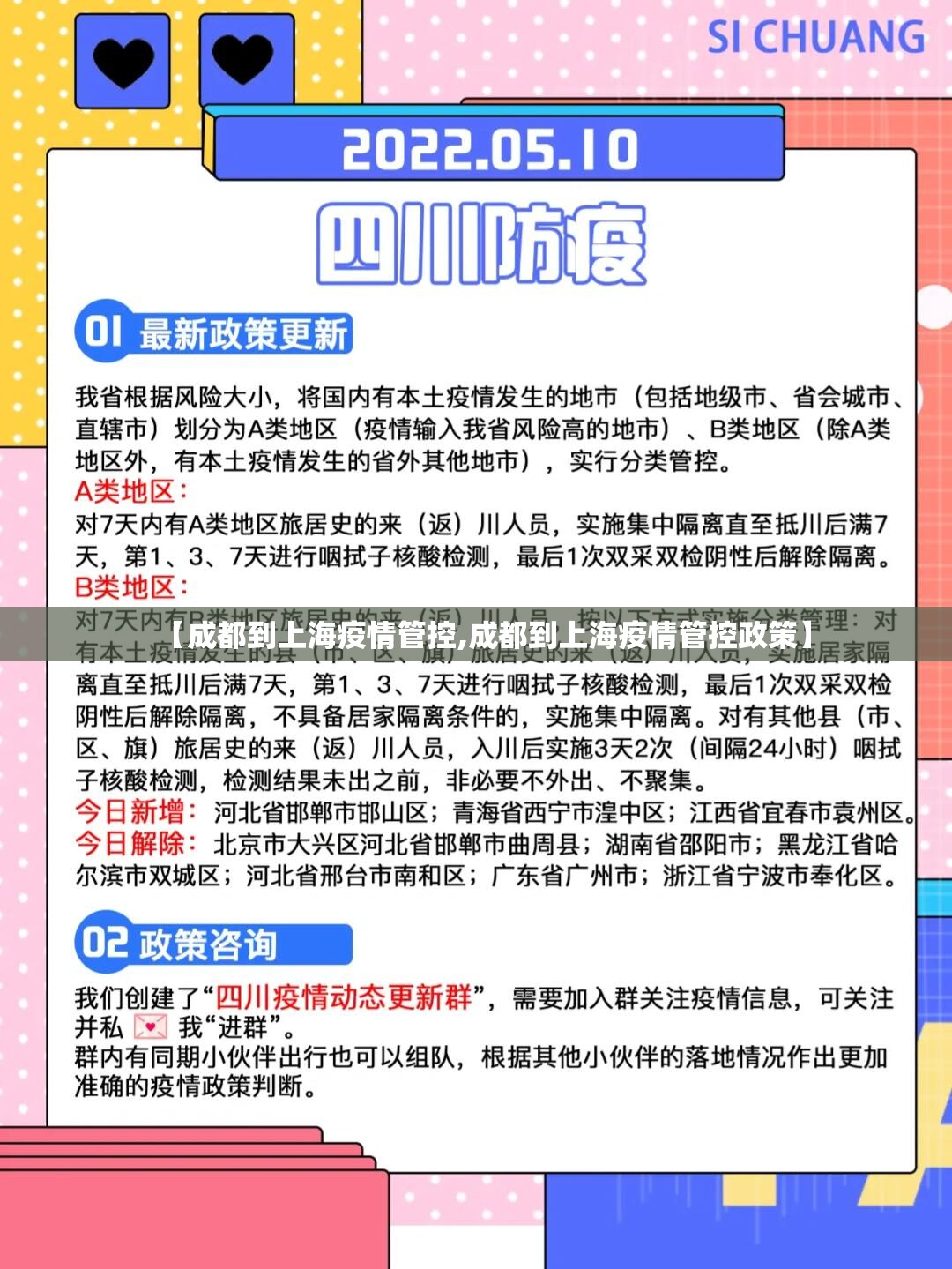

成都和上海的疫情管控政策在2022年呈现出鲜明的对比,成都作为四川省会,人口超过2000万,其管控措施以“动态清零”为主导,强调快速响应和局部封控,在2022年7-8月疫情暴发期间,成都迅速实施分区管控、大规模核酸检测和行程码查验,有效遏制了疫情扩散,但同时也带来了短暂的经济社会停滞,相比之下,上海作为国际大都市,在2022年春季经历了严峻的疫情考验,其管控初期曾尝试“精准防控”,但随后转向全域静态管理,引发了广泛讨论,从成都到上海的旅行者,往往需要面对两地政策的差异:成都出发需持48小时内核酸阴性证明,而上海则可能要求更严格的隔离或健康监测,这种“双城异策”现象,凸显了中国疫情防控的因地制宜特点,但也暴露出区域协调的不足。

疫情管控对成都至上海的人员流动产生了深远影响,这条航线是中国最繁忙的航线之一,平日日均航班量超过100架次,但在疫情高峰期,航班数量骤减,铁路运输也受到限制,2022年上海封控期间,从成都赴上海的旅客面临重重关卡:需提前报备、持有核酸证明、并接受目的地社区的隔离安排,许多人的行程被推迟或取消,商务活动和探亲访友被迫中断,这不仅影响了个人生活,还对两地的经济互联造成了冲击,成都的电子信息产业和上海的金融服务业依赖频繁的人员往来,疫情管控导致合作延迟、供应链中断,据估计,2022年上半年,双城间的商务旅行量同比下降了50%以上,管控措施还加剧了社会焦虑,一些旅客抱怨政策“层层加码”,缺乏统一标准,使得跨区域流动变成一场“博弈”。

更深层次上,成都到上海的疫情管控反映了中国在平衡公共卫生与经济发展之间的艰难抉择,从积极面看,严格的管控措施在短期内有效降低了疫情传播风险,成都的快速响应帮助其在2022年夏季疫情中仅用一个月就实现社会面清零,而上海在经过两个月的封控后,也逐渐恢复常态,这些措施保护了脆弱群体,避免了医疗资源挤兑,负面效应也不容忽视:经济成本高昂(据测算,上海封控期间日均经济损失超10亿元)、民生问题突出(如就医难、物资短缺),以及公众心理压力的累积,从成都到上海的旅程,成为微观缩影,映射出宏观政策的得失,一名从成都出差到上海的商务人士描述:“行程中经历了多次核酸检查、健康码变动的恐慌,这让我对政策的透明度和稳定性产生了质疑。”

展望未来,成都到上海的疫情管控经验为后疫情时代提供了宝贵启示,政策制定需更注重科学性和灵活性,避免“一刀切”,例如推广核酸检测互认机制,简化跨省流程,加强区域协同,成都可以借鉴上海在数字化管控(如随申码)方面的经验,而上海也可学习成都的社区网格化管理,以提升应对效率,公众沟通和民生保障应成为核心,确保管控措施不以牺牲基本权利为代价,随着2023年中国疫情防控进入新阶段,优化措施如“二十条”和“新十条”的出台,双城间的流动正逐步恢复,但这段经历提醒我们:疫情防控不仅是卫生问题,更是治理能力的试金石。

从成都到上海,疫情管控不仅是一场卫生战役,更是社会韧性的体现,它揭示了政策差异下的挑战与机遇,并呼唤更人性化、协调化的公共管理,双城应在总结经验的基础上,携手构建更高效的应急体系,为全国提供范本,毕竟,疫情终将过去,但留下的思考将深远影响中国城市的未来发展之路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏