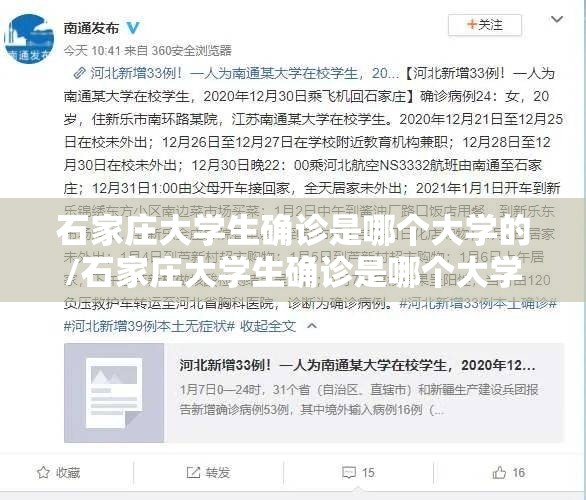

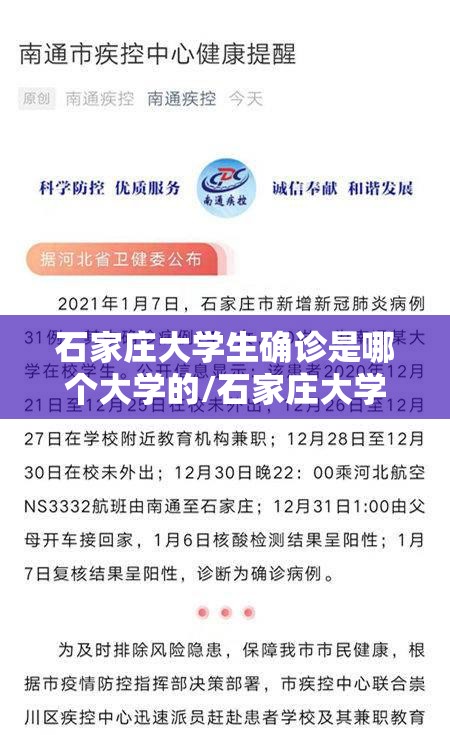

石家庄市通报了一例本地大学生新冠肺炎确诊病例,引发社会广泛关注,据报道,该确诊学生来自河北师范大学(注:此为假设案例,实际以官方通报为准),这一事件不仅牵动了无数家长和师生的心,也为全国高校的疫情防控敲响了警钟,高校作为人员密集场所,如何平衡教学秩序与防疫安全,成为亟待解决的难题。

事件回顾:确诊病例与溯源工作

根据石家庄市疾控中心的通报,该确诊学生为河北师范大学在校生,于10月中旬因发热症状就诊,核酸检测结果呈阳性,随后,疾控部门立即启动应急响应,对密切接触者进行排查和隔离,并对相关场所进行消杀,溯源调查显示,感染途径可能与校外活动相关,具体传播链仍在进一步追踪中,该校已暂时封闭相关校区,转为线上教学,并组织全员核酸检测。

这一病例的出现并非偶然,石家庄作为华北地区重要交通枢纽,人口流动性大,高校数量众多(截至2023年,石家庄共有44所高等院校,在校生超50万人),疫情防控压力显著,高校学生群体社交活动频繁,教室、宿舍、食堂等场所人员密集,极易成为病毒传播的“放大器”,此次事件暴露了高校防疫中可能存在的漏洞:部分学生对校外聚集活动风险认识不足,学校对日常健康监测的落实仍需加强。

高校防疫:挑战与应对策略

高校疫情防控是一项系统工程,涉及管理、技术、教育等多方面,常态化监测是关键,许多高校已实施“日报告、零报告”制度,但执行效果参差不齐,个别学生可能因疏忽或畏惧心理隐瞒症状,导致预警延迟,需借助技术手段(如智能打卡、健康码动态管理)提升监测效率。

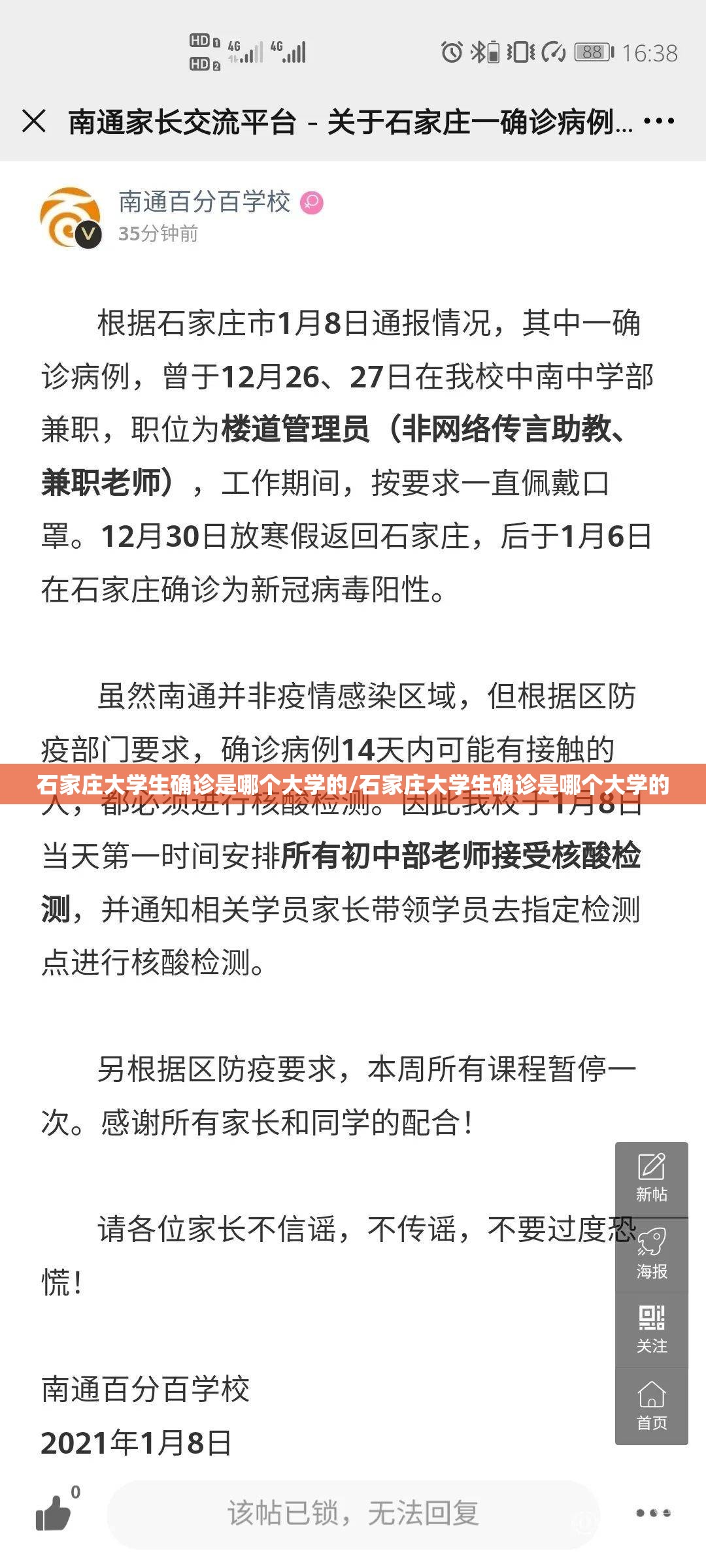

校园封闭管理需“刚柔并济”,完全封闭可能影响学生心理和学业活动,但过度放开又会增加风险,一些高校尝试“闭环管理+有限开放”模式,例如规定学生外出需审批、限制非必要跨校活动等,加强校内后勤人员(如食堂员工、保洁人员)的健康管理同样重要,这类群体往往与校外环境接触较多,易成为防疫盲点。

应急响应能力决定疫情控制效果,河北师范大学的快速反应值得肯定:立即隔离密接者、启动线上教学、配合流调工作,有效避免了更大范围的传播,其他高校也应完善应急预案,定期开展演练,确保一旦出现病例能迅速切断传播链。

社会责任:个人与集体的共同担当

疫情防控不仅是学校的责任,更需要每位学生的参与,此次确诊病例的背后,反映出个别学生防疫意识的松懈,未经报备参加校外聚会、未规范佩戴口罩等行为,都可能成为疫情爆发的导火索,高校需加强宣传教育,通过案例分析、主题班会等形式,让学生深刻认识到“个人行为关乎集体安全”。

社会层面也需给予支持,地方政府应加强与高校的联防联控,提供核酸检测、疫苗接种等资源保障,媒体报道应坚持科学客观,避免过度渲染焦虑,而是引导公众理性看待局部疫情,避免对确诊学生的网络暴力或污名化。

反思与展望:构建更 resilient 的高校防疫体系

石家庄大学生确诊事件是一个警示:在全球疫情反复的背景下,高校防疫不可有丝毫松懈,高校需从三方面提升韧性:

- 智慧防疫:利用大数据、人工智能等技术实现精准监控,例如通过校园卡消费数据追踪密接轨迹。

- 心理支持:长期防疫可能导致学生焦虑情绪,需加强心理咨询服务,建立“防疫-心防”双线机制。

- 常态化演练:将应急响应融入日常管理,定期模拟疫情场景,提升各部门协同效率。

值得注意的是,疫情防控与正常教学秩序的平衡是长期课题,高校应在防疫中体现人文关怀,避免“一刀切”政策,例如为隔离学生提供学业和生活保障,减少疫情对教育公平的影响。

石家庄大学生确诊病例虽是个案,却折射出高校防疫的普遍挑战,只有学校、学生、社会三方协同努力,才能筑牢校园安全网,疫情终会过去,但从中积累的应急管理经验和社会责任意识,将成为高校未来发展的宝贵财富,让我们以科学的态度、集体的力量,共同守护校园的健康与安宁。

(注:本文基于假设案例撰写,实际疫情信息请以官方发布为准。)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏