初秋的长春,凉风渐起,街头巷尾却因一群特殊的身影而焕发活力——拖着行李箱、身着青春服饰的大学生们正陆续返回校园,随着疫情防控常态化管理的推进,长春各大高校如期迎来秋季学期返校潮,这不仅是一次简单的“开学”,更是城市与青年群体之间的一次深度互动,承载着教育复苏、经济激活与社会联结的多重意义。

有序返校:防控措施与人文关怀并重

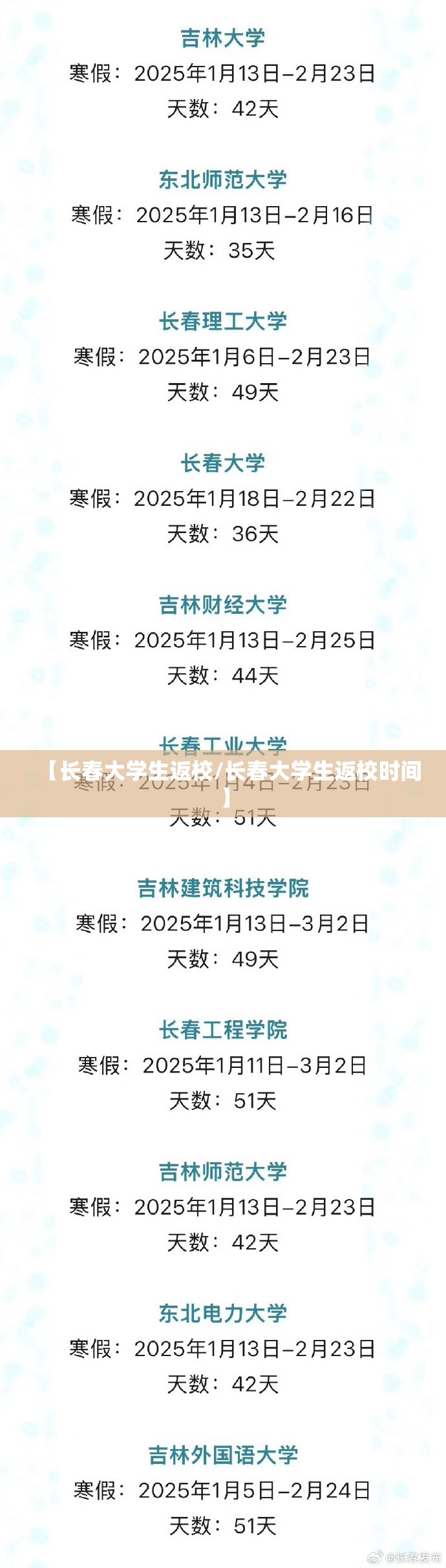

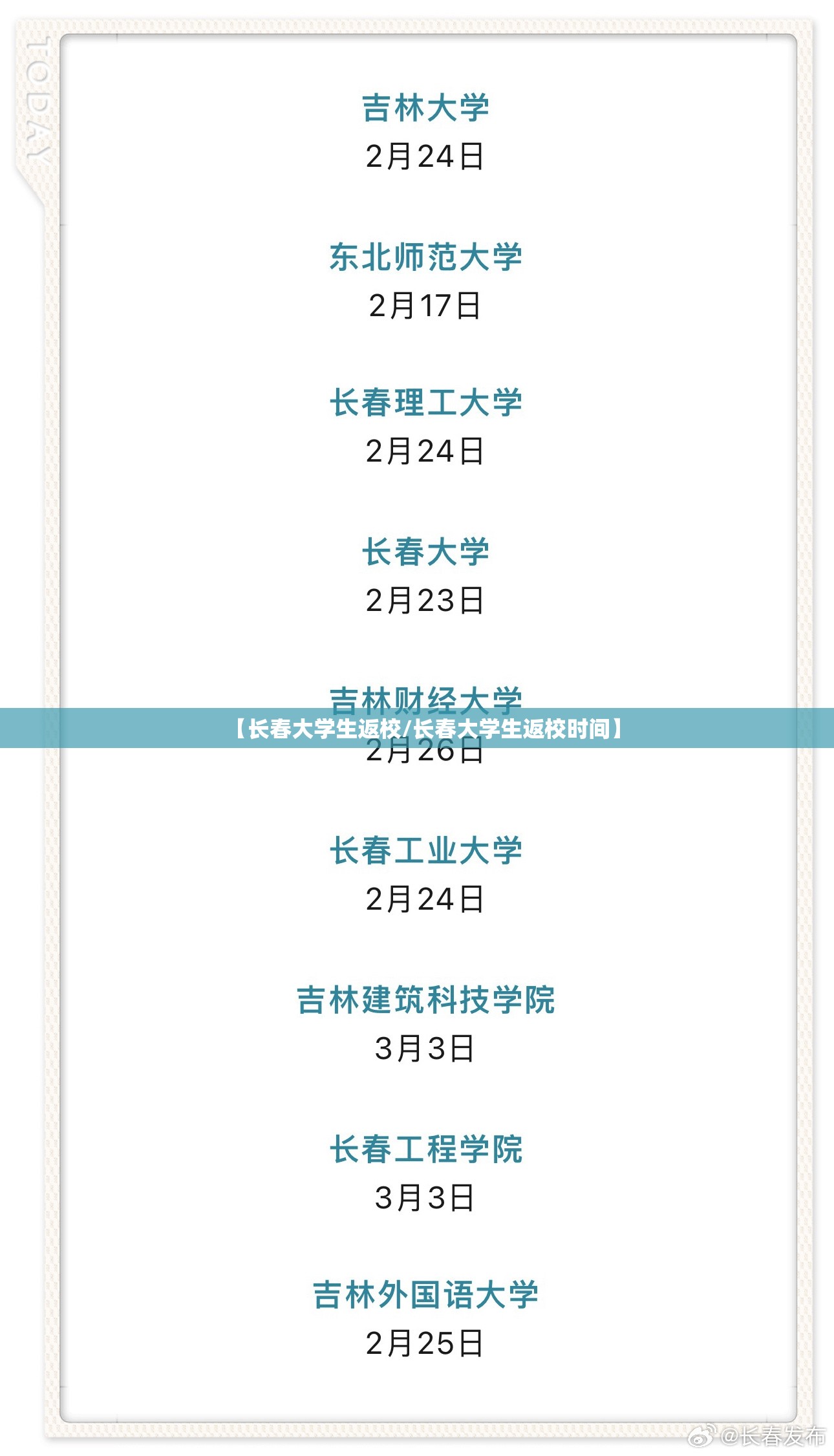

长春市高校的返校工作呈现出高效组织与人性化安排相结合的特点,东北师范大学、吉林大学等高校采取“分期、分批、错峰”原则,通过线上系统精准收集学生健康信息、行程轨迹及疫苗接种情况,最大限度降低疫情风险,学校在机场、火车站设立接站点,提供“点对点”摆渡车服务,减少学生与社会面的非必要接触,许多高校还为隔离观察的学生提供免费餐食和心理疏导,体现“硬核防控”下的“软性关怀”。

值得注意的是,返校流程中科技应用显著提升,通过“校园一码通”实现身份核验、健康监测和场所准入一体化,部分高校还引入无人车配送行李、智能机器人进行消杀,这些举措既提高了效率,也减少了人员聚集风险。

青春归来:校园重启与学习秩序恢复

随着学生的回归,沉寂数月的校园重新焕发生机,教室恢复线下授课,图书馆实行预约入座,实验室重启科研项目,食堂、运动场也恢复了往日的热闹,许多学生表示,线下课堂的互动性、实验操作的实践性以及社团活动的凝聚力是线上教学无法替代的,返校不仅意味着学习方式的转变,更是校园文化生态的重建。

高校也面临挑战,如何平衡疫情防控与教学正常化?如何缓解学生长期居家后的适应焦虑?各校通过灵活采用“线上+线下”混合教学模式,加强心理健康教育,并开展“开学第一课”等主题活动,帮助学生实现心理与学业的平稳过渡。

经济催化:学生消费带动城市活力

大学生群体是城市消费的重要力量,返校潮直接拉动了长春本地经济,尤其是高校周边的餐饮、零售、交通和租房市场,桂林路、重庆路等商圈人流明显增加,外卖订单量环比上升,共享单车使用率大幅提高,更有趣的是,许多学生带着家乡特产返回,在宿舍楼里形成“小规模集市”,这种非正式经济互动也成为校园文化的独特风景。

返校带来的短期用工需求也刺激了兼职市场的活跃,不少商家针对学生群体推出促销活动,而高校内部勤工助学岗位的增加,也为经济困难学生提供了支持。

深层意义:青年与城市的共生关系

长春作为中国重要的高等教育基地,拥有50余所高校,在校生超过60万人,大学生的回归不仅是教育活动的恢复,更是城市功能正常化的重要标志,高校与城市之间始终存在资源互通、人才流动和文化交融的共生关系:高校为城市提供创新动力与年轻劳动力,城市则为高校提供实践场景与资源支持。

后疫情时代,这种关系愈发凸显,长春市政府近年来积极推进“校地合作”,围绕汽车制造、光电信息、生物医药等支柱产业,与高校共建产学研平台,学生的返校意味着科研项目、实习实践和创新创业活动的全面重启,为城市发展注入新鲜血液。

在挑战中迈向新常态

长春大学生返校的背后,是无数环节的精密协作——从疾控部门的科学指导,到高校的细致安排,从学生的自觉配合,到市民的理解支持,它既是对疫情防控能力的考验,也是对城市治理水平的检验。

随着所有学生陆续安顿下来,长春的高校将重新成为知识创造、文化传播和青春绽放的舞台,而这座城市,也因这些年轻面孔的归来,变得更加生动、充满希望,返校不是终点,而是新旅程的开始:对学子而言,是学业与成长的新阶段;对长春而言,是城市复苏与未来竞争力的又一次启航。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏