2022年初,当奥密克戎变异毒株如海啸般席卷东亚时,香港与台湾两地以截然不同的防疫姿态被推上世界舞台,香港在“动态清零”与“群体免疫”的夹缝中艰难平衡,单日确诊数一度突破五万例,医疗系统几近击穿;而台湾则在坚守两年“防疫模范生”光环后骤然失守,面临病毒指数级扩散的困境,这两场疫情风暴不仅暴露了地域性防疫体系的脆弱性,更如同一面棱镜,折射出公共卫生治理中深层次的结构性命题。

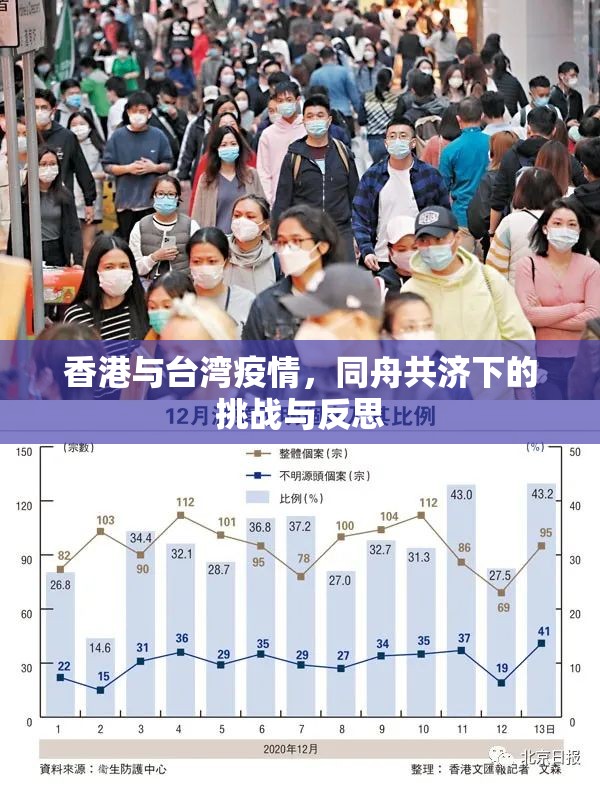

香港疫情的爆发堪称教科书级的压力测试,作为全球人口密度最高的地区之一,老龄人口接种率偏低成为致命软肋——第五波疫情中90%的死亡病例未完成疫苗接种,安老院舍更成为重灾区,这座国际金融枢纽陷入两难:既要维持与内地一致的防疫政策以保障通关,又难以承受极端防疫带来的经济代价,当公立医院走廊挤满临时病床,当病毒检测试剂一盒难求,香港社会终于意识到,任何防疫模式都无法在接种率不足的情况下真正奏效。

台湾的防疫转折则更具戏剧性,2022年4月前,台湾凭借严格的边境管控和精准疫调维持着每日个位数确诊的奇迹,然而奥密克戎的超强传播力彻底改变了游戏规则——防疫策略被迫从“清零”转向“减灾”,但社会心理转变却未能同步,快筛试剂短缺、医疗资源挤兑、儿童疫苗覆盖率不足等问题接连爆发,凸显了“太平时期”防疫准备的不足,更值得深思的是,政治因素始终如幽灵般萦绕在防疫决策中:对特定疫苗的排斥、两岸防疫合作的波折,都在关键时刻影响了抗疫效率。

深入剖析两地疫情,可发现三条交织的主线,首先是科学防疫与政治现实的张力:香港需要平衡内地防疫政策与国际城市开放需求,台湾则面临防疫措施被赋予的政治符号意义,其次是社会信任的关键作用:香港市民对政府的信任危机直接影响疫苗推广,台湾民众对防疫政策的配合度也随着政治立场分化呈现显著差异,最重要的是公共卫生系统的韧性:两地医疗资源虽相对充足,但均暴露出了基层医疗薄弱、资源分配不均等长期积弊。

疫情数据背后的故事更令人警醒,香港大学研究显示,第五波疫情可能导致逾4000人间接因医疗挤兑延误治疗而死亡;台湾2022年5月死亡率骤增至千分之一,远超历年水平,这些数字揭示了一个残酷真相:疫情防控从来不是单纯的病毒感染问题,而是关乎整个医疗系统的承压能力与社会资源的统筹艺术。

当香港逐步走出疫情阴影,当台湾开始学习与病毒共存,两地付出的代价应当转化为深刻的公共治理启示,防疫需要去政治化的专业决策、超越短期利益的疫苗战略、以及穿透各种社会隔阂的全民协作,特别是在公共卫生危机中,任何地域都不应成为信息孤岛或政治筹码——香港与台湾的疫情经验充分证明,病毒没有地域界限,抗疫也不应有政治藩篱。

人类与病毒的战争远未结束,香港与台湾的疫情轨迹提醒我们,在全球化时代,没有任何地区能独善其身,唯有建立基于科学而非意识形态的防疫共识,加强跨地域的疫情信息共享与资源协调,才能在未来的公共卫生危机中真正筑牢生命防线,这两场疫情风暴终将过去,但它们留下的教训,值得整个中华民族永远铭记。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏