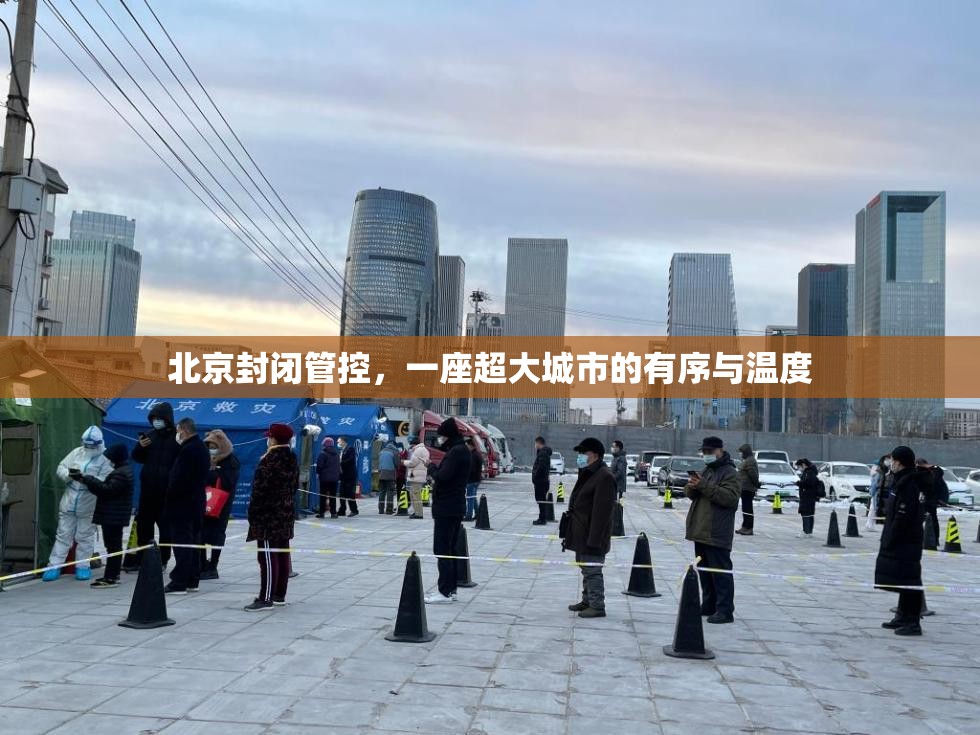

2022年5月,北京朝阳区部分区域实施封闭管控的公告悄然贴出,超市里,人们有序采购生活物资;小区门口,志愿者正在分发快递;核酸检测点前,居民保持两米距离安静排队,这座拥有近2200万人口的超大城市,再次以惊人的秩序和效率应对疫情挑战,北京封闭管控不仅是一场公共卫生应对,更是一次城市治理能力与人文温度的集中展现。

北京封闭管控的核心逻辑建立在科学精准的防疫策略之上,与早期“一刀切”模式不同,如今的管控呈现出网格化、精细化的新特征,以街道、社区甚至小区为单位划分风险等级,采用“封控区、管控区、防范区”三级管理模式,最大限度缩小影响范围,数据显示,2022年春季疫情中,北京超过95%的地区维持正常生产生活秩序,真正做到了“精准防控、有效阻断”,这种科学态度既体现在宏观决策层面,也渗透在细节之中——每个管控区域都配备专业流调团队,确保24小时内完成病例轨迹溯源。

高效运转的保障体系是封闭管控的物质基础,当某个区域实施封闭管理,一套成熟的应急保障机制立即启动,物资供应方面,北京建立“白名单”制度,确保商超、外卖、快递等关键环节畅通运行,2022年疫情期间,北京市商务局监测数据显示,主要农产品批发市场蔬菜日均上市量稳定在2.2万吨以上,达到平日水平的120%,医疗保障方面,封控区居民可通过线上诊疗、社区代开药等方式获得医疗服务,急危重症患者享有“绿色通道”应急保障,这些保障措施背后,是多个部门的高效协同和无数一线工作者的默默付出。

人文关怀是北京封闭管控的温暖底色,在朝阳区某封控小区,社区工作人员为独居老人每日送餐;在海淀区某管控区域,志愿者为居家学生打印学习资料;在丰台区某封控楼宇,心理辅导热线24小时开通,这些细微之处的关怀,体现了一座城市的人民情怀,更令人动容的是居民间的互助精神——年轻人帮助不熟悉手机购物的长者下单,左邻右舍分享家中的调味品和儿童用品,业主群里自发组织线上文娱活动,这种共克时艰的社区凝聚力,成为特殊时期最珍贵的社会资本。

智慧科技为封闭管控注入创新动能,北京作为科技创新中心,将大数据、人工智能等新技术充分应用于疫情防控,健康宝智能系统实现精准赋码管理,电子围栏技术助力区域管控,智能机器人在封控区进行环境消毒和物资配送,在北京市大数据平台的支撑下,疫情态势能够实现实时感知和智能分析,为科学决策提供依据,这些科技手段不仅提升了防控效率,也减少了人际接触带来的风险,展现了科技赋能城市治理的广阔前景。

北京封闭管控的经验与启示超越了一时一地的防疫实践,它证明超大城市在面对公共危机时,完全能够兼顾防控效率与生活秩序、严格执行与人文关怀,这种平衡背后,是不断完善的城市治理体系——从“接诉即办”机制对居民需求的快速响应,到“街乡吹哨、部门报到”的跨部门协同,再到基层社区的组织动员能力,这些平日积累的治理效能,在特殊时期得到了集中检验和提升。

当封闭管控终将成为历史记忆,其中蕴含的治理智慧却值得长久珍视,北京的经验表明,现代城市治理需要科学与人文并重、效率与温度共存、政府与市民协同,在应对危机的同时培育社会资本,在执行硬性措施时保留柔性关怀,这或许是北京封闭管控留给未来城市治理的最宝贵启示。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏