随着国内疫情形势的变化,网络上关于“北京是否封城”的讨论甚嚣尘上,一些传言称北京已全面封闭管理,甚至出现了“进不来、出不去”的说法,引发了不少市民和外界的高度关注,北京真的“封城”了吗?实际情况如何?本文将从政策背景、现实措施、社会影响和未来展望等方面,深入解析这一问题。

政策背景:什么是“封城”?

需要明确“封城”这一概念,在疫情防控中,“封城”通常指对一座城市采取极端管控措施,包括暂停公共交通、限制人员进出、关闭非必要场所等,以阻断病毒传播链,2020年武汉疫情期间,中国曾实施过严格的封城措施,但此后,随着防控经验的积累,中国的防疫策略更趋向精准化、科学化,强调“动态清零”,而非简单化的一刀切“封城”。

对于北京而言,作为国家的政治、经济和文化中心,其防控措施一直以高标准、精细化为特点,政府通常会根据疫情风险等级,分区域、分层次采取管控,而非轻易全面“封城”。

北京当前的防控措施:精准而非全面

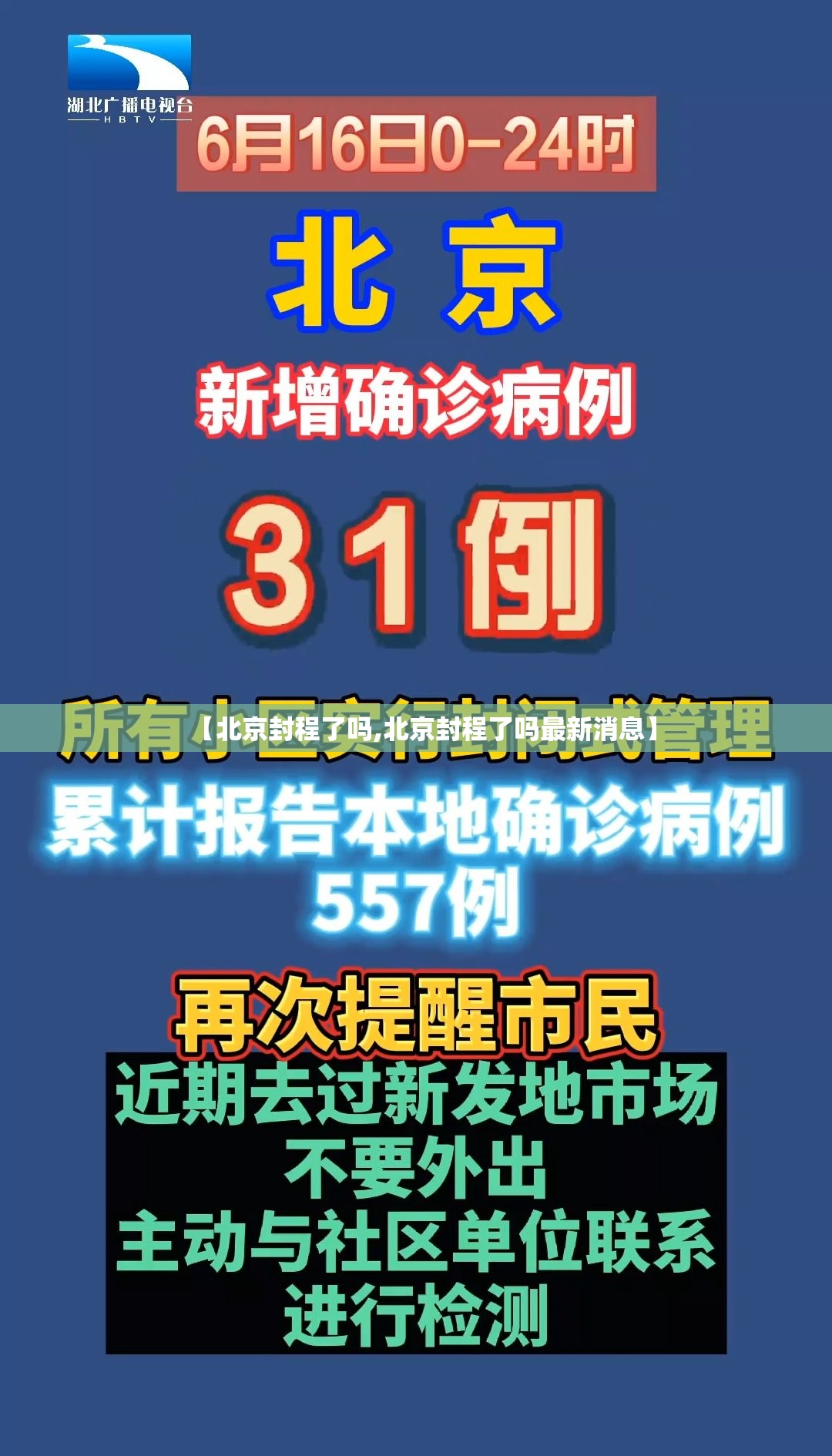

截至目前,北京并未实施所谓的“封城”,针对局部疫情反弹,北京市政府确实采取了一系列精准防控措施:

-

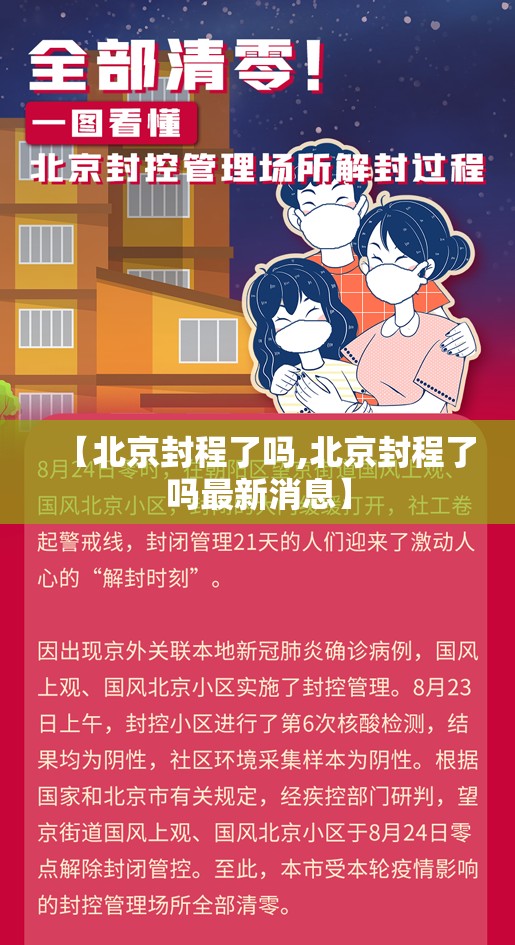

风险区域分级管理:北京根据疫情传播风险,将社区、街道划分为封控区、管控区和防范区,封控区实行“足不出户”,管控区限制人员聚集,防范区则加强监测,这种分级管理避免了全市范围的封锁,而是聚焦于高风险点。

-

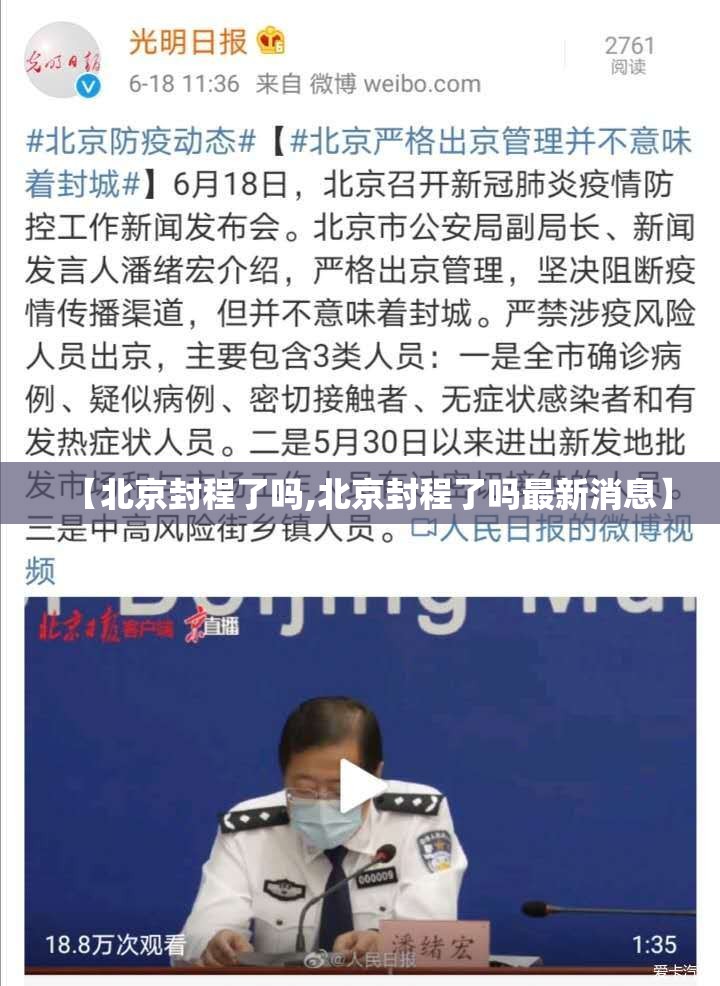

进出京管理加强:北京严格执行进返京政策,要求持48小时内核酸检测阴性证明,并落实健康监测,中高风险地区人员原则上限制进京,但这并非“封城”,而是对人员流动的必要管控。

-

社会面防控:全市公共场所(如商场、餐厅、地铁)严格落实扫码、测温、戴口罩等措施,暂停大型聚集性活动,这些做法旨在减少传播风险,而非全面停止社会运行。

-

核酸检测常态化:北京在多区开展常态化核酸检测,要求市民定期检测,以便及早发现感染者,这是“动态清零”策略的重要组成部分。

从以上措施可以看出,北京的防控是精准、科学的,并非网传的“封城”,政府通过数据分析和快速响应,力求在保障市民生活的同时控制疫情。

为什么会有“封城”传言?

“北京封城”的传言之所以频出,源于多方面因素:

- 信息不对称:局部管控措施(如某个小区封闭)可能被误读为全市性封锁,尤其在社交媒体上,信息容易碎片化和夸大。

- 心理焦虑:疫情反复导致公众紧张,部分人倾向于相信“最坏情况”,从而放大传言。

- 历史经验:武汉、上海等地的封控经历让人们对“封城”高度敏感,任何风吹草动都可能引发联想。

传言往往缺乏官方依据,北京市政府通过新闻发布会、官方媒体等渠道及时辟谣,强调当前措施是临时性和精准化的,并非“封城”。

社会影响:生活与经济的平衡

尽管北京没有封城,但防控措施对社会和经济的影响不容忽视:

- 日常生活:市民生活总体有序,但局部封控区的居民面临不便,线上购物、远程办公成为新常态,公共服务(如医疗、教育)努力保持运转。

- 经济压力:餐饮、旅游等行业受冲击较大,但政府通过减税降费、金融支持等措施帮助企业纾困,精准防控避免了全市停摆,减少了经济损失。

- 心理状态:长期疫情管控使部分市民出现疲劳感,但整体社会心态稳定,公众对防控措施的理解度和配合度较高。

北京在平衡疫情防控与经济社会发展方面,体现了超大城市治理的现代化水平。

科学防控与常态化管理

北京的疫情防控将继续坚持“动态清零”总方针,但会更加注重科学性和人性化,随着疫苗接种普及和防控经验积累,措施将进一步优化,减少对社会运行的影响,公众需提高信息辨识能力,不信谣、不传谣,积极配合政府工作。

北京并未“封城”,当前采取的是精准、高效的防控策略,传言往往夸大事实,而实际情况是这座城市在保障人民健康的同时,尽力维护正常秩序,在疫情面前,理性认知、科学应对才是关键,北京的故事启示我们:疫情防控需要全社会共同努力,既要警惕风险,也要保持信心。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏